इन नयी छवियों से एक तबका विचलित क्यों है? क्या आज की तारीख में कोई इन छवियों के निर्माण पर रोक लगा सकेगा?"संजय जोशी

भारतीय सिनेमा में, चाहे वो कथा फिल्में हों या गैर कथा फ़िल्में, दलित समाज की अभिव्यक्तियाँ बहुत मामूली रही हैं। यह बात उसी तरह सच है जैसे हमारी सिनेमाई दुनिया मेंमहिलाओं और अल्पसंख्यकों की कहानियाँ भी बहुत कम हैं। भारी-भरकम संख्या वाले हिंदी सिनेमा में एम सथ्यू निर्देशित सिर्फ़ एक फ़िल्म गर्म हवा है जो विस्थापन के सन्दर्भ में अल्पसंख्यकों की पीड़ा को ठीक से रेखांकित कर पाती है। यही स्थिति कमोबेश मुख्यधारा के दस्तावेज़ी सिनेमा में इन छवियों की रही है। विशाल नेटवर्क वाले भारत सरकार के उपक्रम फ़िल्म प्रभाग या फ़िल्म्स डिवीज़न में लोकसेन लालवानी की फ़िल्म दे काल मी चमार (इयर) को छोड़कर कोई दूसरी उल्लेखनीय फ़िल्म नहीं है। लालवानी की फ़िल्म भी दलित पीड़ा की नहीं, बल्कि ऊतर प्रदेश में बनारस के नजदीक एक ब्राह्मण व्यक्ति द्वारा दलित स्त्री से विवाह रचाने, और इस तरह अपने समाज से बहिष्कृत होकर चमार कहलाये जाने के दंश का दस्तावेज़ है।

मेरे ख्याल से, हाशिये की छवियों का सिनेमा में अंकन न हो पाना सिनेमा के सांस्थानिक होने के साथ-साथ, हमारी सामाजिक व्यवस्था का गैर बराबरी के सिद्धांत पर टिका होना भी था जिसकी एक प्राथमिक खूबी थी हाशिये को न सिर्फ दबा कर रखना बल्कि समय-समय पर उसे प्रताड़ित भी करना।

सिनेमाई छवियों के अंकन और प्रस्तुति में क्रांतिकारी उछाल 1990 के दशक में बड़ी कंपनियों द्वारा अपने व्यवसाय को विस्तारित करने से शुरू होता है। इसकी पहली शुरुआत जापानी कंपनी सोनी द्वारा वीएचएस तकनीक प्रचलित करने से शुरू होती है। थोड़े ही समय में मुनाफ़ा कमाने के लिए पैनासोनिक भी इस दौड़ में शामिल होता है। इस मुनाफा दौड़ की वजह से सिनेमा के महंगे माध्यम की तुलना में, छवियों के अंकन के लिए थोड़े-थोड़े अंतराल पर नए-नए फोरमैट आम लोगों को उपलब्ध होते रहे। वीएचएस से शुरू होकर, यूमैटिक लोबैंड, यूमैटिक हाईबैंड, बीटा कैम, डीवी कैम, एचडी जैसे फोरमैट बीस साल के भीतर बाज़ार में आ गए। इन नए फोरमैटों की वजह से कंपनियों ने नए कैमरे भी बाजार में उतारे। छवियों के अंकन का काम अब कई कंधों से सिमटकर हथेली में समा गया। 1990 का उत्तरार्ध और 21 वीं सदी के शुरुआती साल भारतीय सन्दर्भ में तकनीक के सस्ते होने की वजह से छवियों की मुक्ति का समय है। छवियों की मुक्ति का उछाह कथा फ़िल्मों की बजाय दस्तावेज़ी सिनेमा में ज्यादा देखा गया।

नई सदी में तकनीक के सस्ते और सर्वसुलभ होने की वजह से समाज के विभिन्न तबकों ने अपनी कहानियों का दस्तावेज़ीकरण शुरू किया। इन तबकों में महिलाएँ भी थीं और दलित भी। दलितों द्वारा खुद बनाए ये दस्तावेज़ अनगढ़ थे लेकिन बेहद जरुरी। मदुराई के दस्तावेज़ी फिल्मकार अमुधन रामलिंगम पुष्पम द्वारा 2003 में निर्मित शिट ने एक दलित सफाईकर्मी की कहानी के बहाने दलित लोगों के काम-काज के हालात पर एक लम्बी बहस छेड़ दी, और आज जब भी हाशिये पर काम कर रहे लोगों का जिक्र चलता है, यह फ़िल्म एक जरुरी दस्तावेज़ की तरह अनिवार्य तौर पर इस्तेमाल होती है। उदयपुर के शम्भू खटिक द्वारा "वीडियो वालंटियर" के लिए 2013 में बनायी गयी 2 मिनट की दस्तावेज़ी फ़िल्म द घेटो फॉर डेड राजस्थान के राजसमन्द जिले के गावंदेलवाड़ामें दलित लोगों के शमशान के बुरे हाल की तरफ़ इशारा करती है।

जहां दलित लोगों की लड़ाई दमदार है, वहां के वीडियो भी वैसे ही हैं। इस सिलसिले में पंजाब में तेजी से लोकप्रिय हो रही युवा गायिका गिन्नी माही और उनके चमार पॉप का उल्लेख जरुरी है। गिन्नी माही अपने गीतों में रविदास और बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर के जरिये गैर बराबरी के लिए लड़ी जा रही हक़ की लड़ाई के गीत पूरे जोश खरोश के साथ गाती हैं।

दलित छवियों की अभिव्यक्तियाँ अब धीरे-धीरे गति पकड़ रही हैं। मजे की बात यह है कि तकनीक के विस्तार के साथ उनका प्रसार भी तेजी से संभव हो पा रहा है। जिग्नेश मेवाणी के नेतृत्व में चले ऊना आन्दोलन के तेजी से व्यापक होने में “दलित कैमरे” की भूमिका को महत्व देना होगा जिसने आन्दोलन के पल-पल के घटनाक्रम को पूरी गंभीरता के साथ दर्ज कर, आन्दोलन की आवाज़ को व्यापक बनाया।

इसी तरह दिल्ली से संचालित “नेशनल दस्तक” और “चल चित्र अभियान” ने भी दलित आन्दोलन की ख़बरों और सहारनपुर घटनाक्रम को प्रमुखता से अपने चैनल में जगह दी।

इन छवियों को पब्लिक डोमेन में दो तरह से लिया जा रहा है। एक तरफ़ तो पढ़ने-लिखने वाले युवा दलित हैं जो इन छवियों से उत्साह और दिशा पा रहे हैं, दूसरी तरफ़ जातिगत श्रेष्ठता के दंभ में पगे ऐसे दर्शक जो ऐसी किसी भी छवि के लेशमात्र प्रदर्शन से हीसंगठित होकर हमला बोलने लगते हैं। इस बात को पिछले एक साल में घटी तीन घटनाओं से साफ समझा जा सकता है।

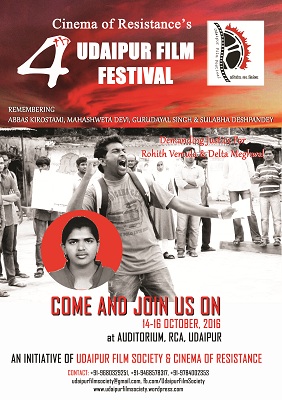

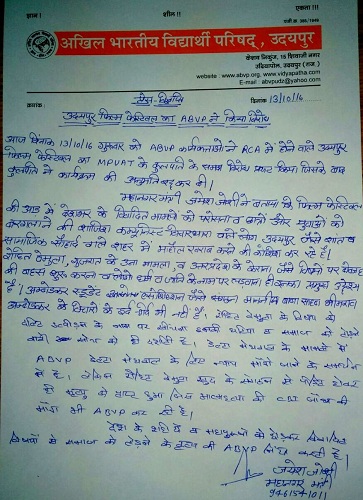

प्रतिरोध का सिनेमा अभियान जब पिछले साल 2016 में अक्टूबर के महीने में अपने चौथे उदयपुर फ़िल्म फेस्टिवल की तैयारी करते हुए, शहर में लाल रंग वाले अपने सुन्दर पोस्टर चिपका रहा था, तो हंगामा खड़ा हो गया। जिस बात पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (ABVP) के समझदार नेताओं ने हंगामा खड़ा किया, वह एक तरह से तो बहुत मजाक कीबात लगती है लेकिन दूसरी तरफ़ थी जातिगत श्रेष्ठता के दंभ की भड़ास। असल में, चौथा उदयपुर फ़िल्म फेस्टिवल के पोस्टर में रोहित वेमुला का पोर्ट्रेट था, और डेल्टा मेघवाल की हत्या के विरोध में उठी आवाज़ थी। शहर में ये पोस्टर चिपकते ही जातिवादी फोरमों ने उदयपुर फ़िल्म फेस्टिवल के खिलाफ़ लामबंदी करनी शुरू की और यह प्रचारित किया कि रोहिथ वेमुला और डेल्टा के मामले को उठाकर ये कम्युनिस्ट लोग शहर में अशांति फैलाना चाहते हैं। मजे की बात यह है कि राजस्थान कृषि विश्विद्यालय के कुलपति ने तुरंत ABVP की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए, अतिरिक्त कार्यकुशलता का परिचय देते हुए, उदयपुर फ़िल्म फेस्टिवल को दिए गए सभागार की अनुमति को रद्द कर दिया। फ़िल्म सोसाइटी के उत्साही सदस्यों ने आनन-फानन में शहर के ही एक दूसरे सभागार विद्या भवन में फेस्टिवल किया और बिना किसी अशांति के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए फेस्टिवल सम्पन्न हुआ।

दूसरी घटना इस साल जून के महीने में इंदौर में आयोजित सिनेमा आस्वाद कार्यशाला के दौरान घटी। यह कार्यशाला शहर की सक्रिय सांस्कृतिक संस्था “सूत्रधार” ने आयोजित की थी और इसमें इन पंक्तियों के लेखक को “तकनीक के नए दौर में नया भारतीय सिनेमा: चुनौती व संभावनायें” विषय पर सत्र संचालित करना था। तकनीक के सस्ते होने के संदर्भ को समझाते हुए मैंने अमुधन रामलिंगम पुष्पम की मदुराई में काम करने वाली दलित महिला कामगार वाली दस्तावेज़ी फ़िल्म शिट का 5 मिनट का हिस्सा दिखाया। इसी क्रम में सबा दीवान की उत्तर भारत की तवायफ़ों से सम्बंधित दस्तावेज़ी फ़िल्म द अदर सांग भी दिखाई। इस सत्र में चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब फीडबैक के दौरान दर्शकों के एक समूह ने शिट दिखाने पर घोर आपत्ति जताई। उनका यह व्यवहार आश्चर्य में डाल रहा था जब वे सिर्फ नाच-गाने के मजे के तौर पर सबा दीवान की द अदर सांग को देखने के लिए उत्सुक थे और शिट के पांच मिनट भी उनको स्वीकार न थे। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस आधार पर वे शिट को खारिज़ कर रहे थे उसी तर्क पर वे अदर सांग भी न देख पाते।

तीसरी बात 2017 में दस्तावेज़ी फ़िल्मकार, और राजनीतिक कार्यकर्ता दिव्या भारथी द्वरा निर्मित दस्तावेज़ी फ़िल्म कक्कूस से जुड़ी हुई है। दिव्या ने कक्कूस यानि टॉयलेट फ़िल्म बनाकर मानव द्वारा किये जा रहे सबसे निकृष्ट काम मैला उठाने को तमिलनाडु के विभिन्न शहरों में लोकेट कर यह बताने की कोशिश की कि कैसे इस काम में अभी भी दलित लगे हैं और नारकीय जीवन बिताने को मजबूर हैं। अमुधन रामलिंगम पुष्पम की फ़िल्म शिट मदुराई में काम करने वाली एक दलित महिला की कहानी के बहाने दलितों की स्थिति का जायजा लेने के लिए 27 मिनट का दस्तावेज़ प्रस्तुत करती है वहीं कक्कूस 109 मिनट का दस्तावेज़ बनाकर शिट की अम्मा की कहानी को कई शहरों की कहानियों से जोड़कर अपने तर्क को विस्तार देने की कोशिश है।

दिव्या की फ़िल्म को भी प्रतिबंधित किया गया, और अशांति फ़ैलाने के लिए उन्हें गैर कानूनी तरह से गिरफ़्तार भी किया गया और फिर बाद में जमानत पर उन्हेंछोड़ भी दिया गया।

सवाल यह है कि इन नयी छवियों से एक तबका विचलित क्यों है? क्या आज की तारीख में कोई इन छवियों के निर्माण पर रोक लगा सकेगा? क्या इसके उलट यह सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि इन छवियों की सामाजिक निर्मिती क्यों हो रही है? अच्छी बात यह है कि न तो अमुधन की सिनेमा यात्रा को कोई रोक सका, न ही इंदौर की सिनेमा आस्वाद कार्यशाला में जिन लोगों ने शिट को दिखाने के औचित्य पर सवाल खड़ा किया उनका विरोध न हुआ और न ही उदयपुर फ़िल्म फेस्टिवल की सक्रियता कम हुई। खुद दिव्या ने अपनी फ़िल्म को यू ट्यूब पर जारी करके बहस को और अधिक विस्तार दे दिया है।

नए सिनेमा के इस दौर में जहाँ हर अभिव्यक्ति के लिए गुंजायशसंभवदिख रही है गोरख पाण्डेय की मशहूर कविता तुम्हे डर है से इस बहस को विराम लगाना गलत न होगा –

हज़ार साल पुराना है उनका गुस्सा

हज़ार साल पुरानी है उनकी नफ़रत

मैं तो सिर्फ़

उनके बिखरे हुए शब्दों को

लय और तुक के साथ लौटा रहा हूँ

मगर तुम्हें डर है कि

आग भड़का रहा हूँ।

Courtesy: Indian Cultural Forum