सीसीटीवी फुटेज को 45 दिनों के बाद नष्ट करने का चुनाव आयोग (ईसीआई) का एकतरफा निर्देश न केवल मौजूदा कानूनों की मर्यादाओं के खिलाफ है, बल्कि यह संवैधानिक सिद्धांतों के पालन की सीमाओं का भी उल्लंघन करता है। यह "शक्ति के कपटी प्रयोग" (colourable exercise of power) का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह ऐसी कार्रवाई है जो दिखने में तो ईसीआई के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आती है, लेकिन यह विधायी क्षेत्र में अतिक्रमण है और संवैधानिक सिद्धांतों का अपमान है।

परिचय: अपारदर्शिता की तरफ वापसी

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को संविधान ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी है। लेकिन इसने हाल ही में ऐसा कदम उठाया है जो पारदर्शिता से पीछे हटकर संविधान के दृष्टिकोण से संदिग्ध अस्पष्टता की ओर बढ़ने का संकेत देता है। रिपोर्टों के अनुसार, आयोग ने सभी चुनाव से संबंधित CCTV, वेबकास्टिंग और वीडियो फुटेज को नतीजों की घोषणा के 45 दिन बाद नष्ट करने का आदेश दिया है। यह फैसला एक सामान्य प्रशासनिक अपडेट के रूप में पेश किया गया है, लेकिन वास्तव में यह एक ऐसा कदम है जिसके गंभीर संवैधानिक परिणाम हैं। यह न केवल चुनावी पारदर्शिता की मूलभूत भावना को चुनौती देता है, बल्कि नागरिकों के सूचना के अधिकार और क़ानून के शासन की मूल अवधारणा पर भी सीधा हमला करता है।

यह लेख कहता है कि चुनाव आयोग (ECI) का यह निर्देश स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है। यह एक दिखावा मात्र है जिसमें सत्ता का दुरुपयोग किया गया है जो स्पष्ट रूप से मनमाना है और सीधे तौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 14 में निहित सूचना और समानता के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता है, साथ ही चुनावी न्याय की व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से कमजोर करता है। सबसे महत्वपूर्ण और भरोसेमंद चुनावी सबूतों को पहले ही नष्ट करने का आदेश देकर, यह निर्देश चुनाव को चुनौती देने के कानूनी अधिकार को खत्म करता है, जिससे संविधान की बुनियादी संरचना कमजोर होती है, जो लोकतांत्रिक जवाबदेही और न्यायिक समीक्षा पर आधारित है।

यह विश्लेषण एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेगा ताकि इस संवैधानिक चुनौती को मजबूत किया जा सके। सबसे पहले, यह विवादित निर्देश और उसके कानूनी आधार-जो कि चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93(2)(a) में दिसंबर 2024 के संशोधन से संबंधित है- को तोड़कर समझाएगा, ताकि एक सोची-समझी अस्पष्टता की संरचना उजागर की जा सके। दूसरे, यह चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मिले व्यापक अधिकारों की प्रकृति और सीमाओं की पड़ताल करेगा और दलील देगा कि ये अधिकार लोकतंत्र की रक्षा के लिए हैं, न कि उसके मूल सिद्धांतों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। तीसरे, यह लेख बताएगा कि यह निर्देश वोटर के उस अधिकार के बिल्कुल खिलाफ है, जिससे उन्हें जरूरी जानकारी मिलती है। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने कई बार मजबूत किया है और इसकी रक्षा की गई है। चौथे, यह लेख देखेगा कि क्या चुनाव आयोग के फैसले में कोई सही वजह है या वो बस मनमाना है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 14 में बताया गया है। आखिर में, यह लेख ये बताकर खत्म होगा कि इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए ताकि भारत के चुनावी सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे, क्योंकि पारदर्शिता के बिना लोकतंत्र कमजोर हो जाता है।

I. अस्पष्टता की संरचना: निर्देश और उसका कानूनन आधार

ईसीआई के डेटा नष्ट करने के आदेश के पूरे संवैधानिक महत्व को समझने के लिए सबसे पहले इस नीति को विस्तार से समझना जरूरी है और इसे उसके कानूनी और ऐतिहासिक संदर्भ में रखना भी जरूरी है। 30 मई 2025 को जारी किया गया यह निर्देश कहीं से अचानक नहीं आया। यह एक दोहरा प्रशासनिक और कानून बनाने वाला तरीका है, जिसका उद्देश्य धीरे-धीरे और व्यवस्थित रूप से चुनाव प्रक्रिया पर जनता और न्यायपालिका की निगरानी के रास्तों को सीमित करना रहा है। इस हिस्से में इस रणनीतिक तरीके से बनाए गए अस्पष्ट नियम की विस्तार से चर्चा की जाएगी। शुरुआत होगी निर्देश के पुराने नियमों से पूरी तरह हटकर बनने से, उसके कानूनन आधार का विश्लेषण किया जाएगा और आखिर में आयोग द्वारा दी गई कमजोर और अस्वीकार्य वजहों की पड़ताल की जाएगी।

A. 30 मई, 2025 का निर्देश: नीति में एक बड़ा बदलाव

बताया जा रहा है कि इस निर्देश में कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की सभी "सीसीटीवी डेटा, वेबकास्टिंग डेटा और फोटो" परिणाम घोषित होने के बाद केवल 45 दिनों तक ही सुरक्षित रखी जाएं। इस अवधि के बाद, यदि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से कोई चुनाव याचिका दायर नहीं की गई है, तो उस डेटा को नष्ट करने का आदेश दिया गया है।

यह नई नीति चुनाव आयोग की पहले की गाइडलाइंस से बिल्कुल अलग और तेज बदलाव को दर्शाती है। पहले का नियम-जो 2024 में सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को भेजे गए एक मेमो में बताया गया था-उसमें डेटा को सुरक्षित रखने का एक अधिक समझदारी भरा और मजबूत तरीका था।

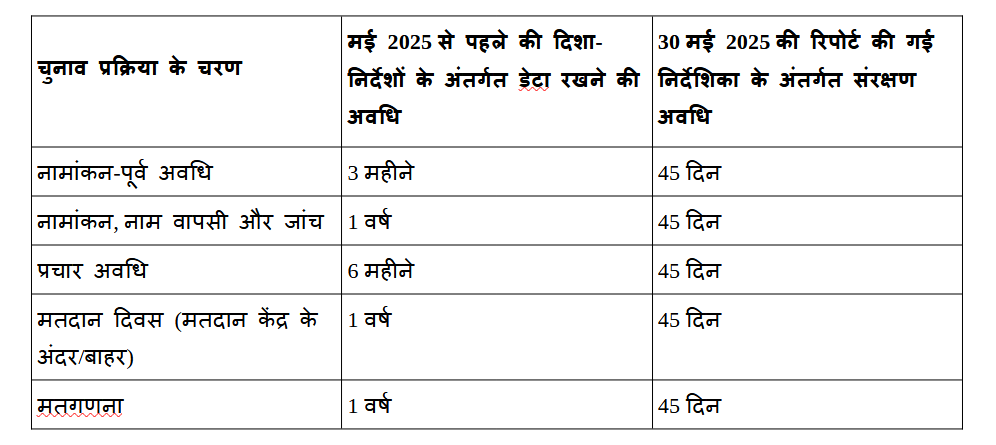

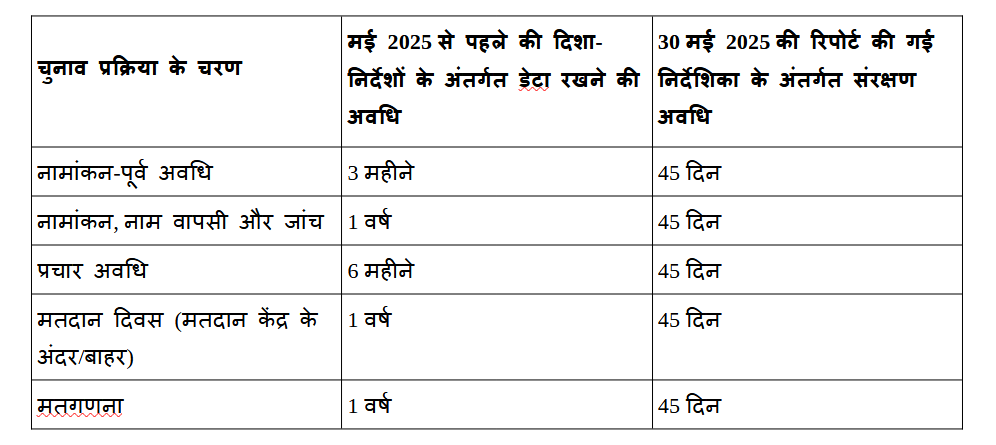

उन दिशानिर्देशों के तहत, वीडियो और फोटो सबूतों को सुरक्षित रखने की अवधि चुनाव प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों के हिसाब से तय की गई थी, यह मानते हुए कि हर रिकॉर्ड की कानूनी अहमियत अलग होती है। उदाहरण के लिए, नामांकन से पहले की रिकॉर्डिंग तीन महीने तक रखी जानी थी, जबकि नामांकन, प्रचार, मतदान और मतगणना जैसे अहम चरणों की रिकॉर्डिंग को छह महीने से लेकर एक साल तक सुरक्षित रखने का प्रावधान था। यह चरणबद्ध प्रणाली चुनाव में गड़बड़ी की पहचान करने और सबूत जुटाने के लिए एक उचित और पर्याप्त समय देती थी।

नया निर्देश इस समझदारी भरी, चरणबद्ध संरचना को पूरी तरह खत्म कर देता है और हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग के लिए सिर्फ 45 दिनों की एक बेहद कम और खतरनाक समयसीमा तय कर देता है। चुनाव आयोग ने इस 45 दिन की अवधि को स्पष्ट रूप से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 के तहत चुनाव याचिका दाखिल करने की सीमा से जोड़ा है। इस नीति में हुआ यह बड़ा बदलाव तब और साफ नजर आता है जब इसकी तुलना सीधे पहले के नियमों से की जाए।

B. कानून संबंधी पूर्वसंधर्भ: नियम 93(2)(क) में दिसंबर 2024 का संशोधन

चुनाव आयोग के डेटा नष्ट करने के निर्देश से पहले और उसे सक्षम करने वाला एक महत्वपूर्ण विधायी परिवर्तन हुआ। दिसंबर 2024 में, चुनाव आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय ने चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93 में संशोधन किया। नियम 93(2)(क) का मूल पाठ एक व्यापक और समावेशी प्रावधान था, जिसमें कहा गया था कि "चुनाव से संबंधित सभी अन्य कागजात जनता के देखने के लिए खुले होंगे।

यह बदलाव दिखने में तो बहुत सरल था। इसमें बस “जैसा कि इन नियमों में बताया गया है” वाला वाक्य जोड़ा गया। अब संशोधित नियम इस तरह है: “चुनाव से जुड़े सारे दूसरे कागज, जैसा कि इन नियमों में बताया गया है, जनता के देखने के लिए खुले होंगे।” चूंकि सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग क्लिप्स और वीडियो रिकॉर्डिंग्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को नियमों में साफ-साफ “देखने लायक कागज” में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इस बदलाव ने एक कानूनी सुरक्षा कवच बना दिया, जिससे ये रिकॉर्ड जनता के निरीक्षण से बाहर हो गए।

इस संशोधन का समय इसके मकसद को काफी स्पष्ट करता है। यह संशोधन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के सिर्फ दो हफ्ते बाद किया गया था। उस आदेश में, वकील महमूद प्राचा की याचिका पर, चुनाव आयोग को हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़े कागजात और वीडियो जारी करने के लिए कहा गया था। इसे द हिंदू ने रिपोर्ट किया था। स्पष्ट कारण और परिणाम के संबंध से पता चलता है कि यह संशोधन बेहतर शासन के लिए कोई पहले से की गई पहल नहीं थी, बल्कि एक प्रतिक्रिया थी जो आगे आने वाले न्यायिक आदेशों को रोकने के लिए उठाया गया कदम था ताकि पारदर्शिता को टाला जा सके। यह बदलाव एक ऐसी व्यवस्था की तरफ था जहाँ पहले सब कुछ खुले तौर पर होता था, लेकिन अब सब कुछ बंद रखा जाता है। इस कानून में बदलाव ने बाद में जारी प्रशासनिक निर्देश के लिए रास्ता बनाया; जब फुटेज देखने का कानूनी अधिकार बंद हो गया, तो अगला कदम इसका भौतिक रूप से नष्ट करना तय था।

ऐसा नहीं है कि इस संशोधन को चुनौती नहीं मिली है। पारदर्शिता के मुद्दे पर काम करने वाली कार्यकर्ता अंजली भारद्वाज द्वारा दायर एक याचिका वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, जिसमें कहा गया है कि यह संशोधन मतदाताओं के सूचना के मौलिक अधिकार पर "अनुचित प्रतिबंध" लगाता है और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सार्वजनिक जानकारी के दायरे से बाहर रखना चाहता है।

C. चुनाव आयोग के औचित्यों का विश्लेषण: संभावित खंडन की एक परत

2024 के ज्ञापन और बाद की रिपोर्टों से ईसीआई द्वारा अपनी नई नीति के लिए दिए गए तीन औचित्यों का पता चलता है, जिनमें से प्रत्येक जांच के दौरान कमजोर पड़ जाता है और अस्पष्टता को बढ़ावा देने वाले निर्देश के वास्तविक प्रभाव पर पर्दा डालता प्रतीत होता है।

“आंतरिक प्रबंधन उपकरण” भ्रांतिः आयोग ने दावा किया है कि वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज कानूनी तौर पर अनिवार्य नहीं हैं बल्कि इन्हें केवल एक “आंतरिक प्रबंधन उपकरण” के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह बात आधुनिक चुनावों में इन तकनीकों के वास्तविक काम को बहुत गलत तरीके से पेश करती है। चुनाव आयोग के अपने ही परिपत्रों में सीसीटीवी और वीडियोग्राफी के इस्तेमाल की बात की गई है और इन्हें कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक बताया गया है। इनमें ईवीएम की प्रथम स्तर की जांच (FLC), स्ट्रांग रूम की सुरक्षा जहां ईवीएम रखे जाते हैं, महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों और पूरे मतगणना प्रक्रिया की निगरानी शामिल है। ऐसे विस्तृत और अनिवार्य नियमों के होने से स्पष्ट होता है कि ये रिकॉर्डिंग्स कोई अतिरिक्त या वैकल्पिक चीज नहीं हैं बल्कि ये चुनाव आयोग के अपने ढांचे का एक आवश्यक और अभिन्न हिस्सा हैं जो चुनावी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। इन्हें केवल एक “आंतरिक उपकरण” कहकर खारिज करना अपने ही स्थापित प्रक्रियाओं के खिलाफ है और एक ऐसी नीति के लिए बाद में बनायी गई तर्कसंगत व्याख्या लगती है, जो अन्यथा अपरिवर्तनीय रूप से विनाश की नीति है।

अतिशयोक्तिपूर्ण “मतदाता गोपनीयता” की चिंता: चुनाव आयोग ने यह तर्क देते हुए मतदाता की गोपनीयता की रक्षा करने की आवश्यकता भी बताई है कि फुटेज जारी करने से मतदाताओं की पहचान हो सकती है और उन्हें दबाव, भेदभाव या धमकी का सामना करना पड़ सकता है। जहां मतदाता गोपनीयता एक वाजिब चिंता है, वहीं चुनाव आयोग का समाधान - सभी फुटेज का पूर्ण और स्थायी रूप से नष्ट कर देना - एक असंतुलित और अतिवादी प्रतिक्रिया है। यह एक ऐसा तर्क है जो एक अनुमानित और प्रबंधनीय जोखिम के नाम पर पूरे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता की बलि चढ़ा देता है। गोपनीयता और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाने के लिए कई ऐसे विकल्प मौजूद हैं जो इतने कठोर नहीं हैं। उदाहरण के लिए, फुटेज तक पहुंच अदालत के आदेशों के जरिए दी जा सकती है जो पहले से ही एक स्थापित प्रक्रिया है; फुटेज को इस तरह संपादित किया जा सकता है कि आम मतदाताओं के चेहरे, जो किसी भी कथित गड़बड़ी में शामिल नहीं हैं, धुंधले कर दिए जाएं या फिर पहुंच केवल उन्हीं हिस्सों तक सीमित की जा सकती है जो किसी कानूनी चुनौती से सीधे जुड़े हों। चुनाव आयोग द्वारा इन संतुलित विकल्पों के बजाय सबसे कठोर विकल्प यानी रिकॉर्ड को पूरी तरह नष्ट कर देने का विकल्प चुनना यह दिखाता है कि गोपनीयता शायद सिर्फ एक बहाना है, न कि इस नीति के पीछे की असली वजह।

"दुर्भावनापूर्ण नैरेटिव" का बहाना: सबसे ज्यादा जोर जिस तर्क पर दिया गया वह ये है कि "हाल ही में गैर-उम्मीदवारों द्वारा इस सामग्री के दुरुपयोग के जरिए सोशल मीडिया पर झूठी जानकारी और दुर्भावनापूर्ण नैरेटिव फैलाने की घटनाएं हुई हैं, जिन्हें रोकने की जरूरत है।" यह बात 2024 के मेमो में भी उठाई गई थी। तथ्यात्मक रूप से, यह तर्क संवैधानिक रूप से खतरनाक है। यह सार्वजनिक जानकारी पर एक “हेकलर की वीटो” के समान है, जहां कुछ लोगों द्वारा दुरुपयोग की संभावना को लेकर सभी को, यहां तक कि न्यायपालिका को भी जानकारी तक पहुंच से वंचित किया जाना सही ठहराया जाता है। लोकतंत्र में सरकारी एजेंसी का कर्तव्य गलत जानकारी का मुकाबला तथ्यों से करना और डेटा के गैरकानूनी दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करना होता है, न कि स्वयं डेटा को समाप्त करना। यह तर्क नागरिकों, मीडिया और न्यायालयों के प्रति एक अधिकारवादी और गंभीर चिंता को दर्शाता है, मानते हुए कि वे संदर्भ या सत्य को समझने में असमर्थ हैं।

इस तर्क का समय विशेष रूप से अहम है। यह हाई-प्रोफाइल चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले के बाद आया है, जहां सीसीटीवी फुटेज का दुरुपयोग “दुष्प्रचार” के लिए नहीं किया गया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं इसका इस्तेमाल लोकतंत्र के खुले तौर पर अपहरण को उजागर करने और सुधारने के लिए किया था। ऐसे फुटेज का सबसे हालिया और बड़ा इस्तेमाल कानून के शासन को बनाए रखने के लिए किया गया था, न कि गलत जानकारी फैलाने के लिए। इस संदर्भ से स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग द्वारा व्यक्त की गई “दुष्प्रचारपूर्ण नैरेटिव” की चिंता असल में “असुविधाजनक सच्चाइयों” का सामना करने के डर को छुपाने का एक सुविधाजनक बहाना है, जिन्हें निष्पक्ष वीडियो सबूत बखूबी उजागर कर सकते हैं।

II. चुनाव आयोग की पूर्ण शक्तियां: लोकतंत्र की ढाल, न कि इसके खिलाफ हमला

चुनाव आयोग की शक्ति का मूल आधार संविधान का अनुच्छेद 324 है, जो इसे चुनावों की पवित्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए व्यापक और पूर्ण शक्तियां देता है।

A. अनुच्छेद 324 के तहत “शक्ति का स्रोत”

भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अंतर्गत चुनाव आयोग को चुनावी मतदाता सूची तैयार करने तथा सभी चुनावों के संचालन की “निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण” की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त (1978) 1 SCC 405 के ऐतिहासिक मामले में इस प्रावधान की सबसे प्रामाणिक व्याख्या प्रदान की है। बहुमत की ओर से लिखते हुए न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर ने अनुच्छेद 324 को चुनाव आयोग के लिए “शक्ति का भंडार” बताया। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यह प्रावधान आयोग को आवश्यक अधिकार प्रदान करता है ताकि वह चुनाव के दौरान पैदा होने वाली किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपट सके, जहां लागू कानून- जैसे कि प्रतिनिधि लोक सभा अधिनियम, 1951 (RPA) -मौन हैं। मूल सिद्धांत यह है कि जहां कानून में कोई कमी होती है, वहां चुनाव आयोग अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ दखल दे सकता है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का संवैधानिक उद्देश्य बाधित न हो।

अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ, 2023 (6) SCC 1 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्वतंत्र नियुक्ति समिति की सिफारिश की, जिससे चुनाव आयोग को कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रखने और मनमाने निर्णयों को रोकने की निरंतर चिंता जाहिर हुई। न्यायपालिका ने लगातार एक ऐसे चुनाव आयोग की मांग की है जो न केवल शक्तिशाली हो, बल्कि स्वतंत्र, जवाबदेह और गैर-मनमाना भी हो।

B. पूर्ण शक्ति की सीमाएं: कानून और मौलिक अधिकारों के प्रति आज्ञाकारी होना

“शक्ति के भंडार” का सिद्धांत अनियंत्रित अधिकारों की अनुमति नहीं देता। सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी सीमाओं को भी स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की शक्ति दो महत्वपूर्ण प्रतिबंधों से बुनियादी रूप से बाध्य है:

मौजूदा कानून के साथ अनुरूपता: पूर्ण शक्ति केवल उन क्षेत्रों में लागू होती है जहां कानून द्वारा पहले से कोई प्रावधान नहीं है। जहां संसद ने चुनाव प्रक्रिया के किसी विशिष्ट पक्ष को नियंत्रित करने वाला कानून बनाया हो, वहां चुनाव आयोग को उस कानून के अनुरूप ही कार्य करना होता है। आयोग ऐसे निर्देश जारी नहीं कर सकता जो वैध रूप से बनाए गए अधिनियम के उद्देश्य और संरचना को बाधित, विरोधाभासी या निराधार कर दें।

संविधान के प्रति समर्पण: चुनाव आयोग, जो संवैधानिक संस्था है, को अपनी शक्तियों का प्रयोग इस तरह करना चाहिए कि वह संविधान के मूल सिद्धांतों के अनुरूप हो। इसके कार्य मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकते, जो संविधान के भाग III में सुरक्षित हैं, और न ही संविधान की मूल संरचना को नुकसान पहुंचानी चाहिए, जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, लोकतंत्र और कानून का शासन मूल तत्व हैं। CCTV फुटेज को 45 दिनों के बाद नष्ट करने का निर्देश दोनों ही सीमाओं का उल्लंघन करता है। यह “शक्ति के कपटी प्रयोग” का उदाहरण है। यह ऐसा कदम है जो बाहरी तौर पर चुनाव आयोग के प्रशासनिक क्षेत्र में लगता है, लेकिन असल में विधायी क्षेत्र पर अतिक्रमण और संवैधानिक सिद्धांतों का अपमान है। संसद ने चुनाव संबंधी विवादों के निपटारे के लिए एक विस्तृत वैधानिक ढांचा तैयार किया है, जिसकी प्रक्रिया प्रतिनिधि लोक अधिनियम, 1951 (RPA) के भाग VI (धारा 80 से 116C) में निर्धारित की गई है। RPA की धारा 87 स्पष्ट रूप से कहती है कि चुनाव याचिका का परीक्षण, यथासंभव, दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुरूप होगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, पूरी तरह से लागू किया जाएगा।

कानून की मौजूदा व्यवस्था इस बात पर आधारित है कि साक्ष्य उपलब्ध होंगे। ऐसे में जब चुनाव आयोग सबसे ठोस, निष्पक्ष और भरोसेमंद साक्ष्य- वीडियो फुटेज- को नष्ट करने का निर्देश देता है, तो यह महज़ एक प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रह जाता बल्कि यह कदम सीधे तौर पर संसद द्वारा तय न्यायिक प्रक्रिया की नींव को कमजोर करता है। इस फैसले से एक ऐसा हालात पैदा हो रहा है जहां सबूत ही नहीं बचते, और इससे हाई कोर्ट के लिए किसी चुनाव याचिका पर सही-सही फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल उस सिद्धांत के खिलाफ है जो मोहिंदर सिंह गिल मामले में तय हुआ था। चुनाव आयोग को जो अधिकार दिए गए है, वो इसलिए थी ताकि अगर कानून में कोई कमी रह जाए तो उसे भरकर निष्पक्षता कायम रखी जा सके। लेकिन यहां वही अधिकार एक खालीपन-यानी सबूतों की गैरमौजूदगी-पैदा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं।

उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि चुनाव नतीजों की घोषणा के 44वें दिन कोई चुनाव याचिका दायर की जाती है और सुनवाई के दौरान अदालत चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग पेश करने का आदेश देती है। ऐसे में चुनाव आयोग आसानी से कह सकता है कि वह ऐसा कोई डेटा नहीं रखता और बात वहीं खत्म हो जाती है।

इसके अलावा, यह निर्देश चुनाव आयोग की संस्थागत निष्पक्षता को लेकर अब तक की न्यायिक सोच की पूरी दिशा के विपरीत है। एस.एस. ढनोआ बनाम भारत संघ, 1991 (3) एससीसी 567 में चुनाव आयुक्तों के पद समाप्त करने पर टिप्पणी करने से लेकर अनूप बरणवाल मामले में नियुक्ति की एक नई प्रक्रिया अनिवार्य करने का को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का उद्देश्य चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना रहा है कि उसके निर्णय न्यायपूर्ण हों, न कि मनमाने। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने धनोआ मामले में कहा था, जब कोई संस्था “किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होती, तो समझदारी इसी में है कि उसके कामकाज की जिम्मेदारी एक से ज्यादा हाथों में दी जाए। इससे फैसलों में न्यायिकता (judiciousness) बनी रहती है और मनमानी की गुंजाइश कम होती है।” इतनी व्यापक और एकतरफा कार्यकारी कार्रवाई, जो दशकों पुरानी नीति को पलट देती है और चुनावी न्याय पर गहरा प्रभाव डालती है, बिना किसी सार्वजनिक सलाह-मशवरे के, ठीक उसी तरह की मनमानी कार्यकारी कार्रवाई है जिसे न्यायपालिका लगातार रोकने की कोशिश करती रही है। यह सत्ता का ऐसा प्रयोग है जो लोकतांत्रिक जवाबदेही बनाए रखने के संवैधानिक कर्तव्य से ज्यादा प्रशासनिक सुविधा और अस्पष्टता को प्राथमिकता देता है।

III. मतदाता का जानने का अधिकार: एक आवश्यक मूलभूत अधिकार

चुनाव आयोग का चुनाव के विजुअल रिकॉर्ड को नष्ट करने का आदेश सीधे तौर पर मतदाता के सूचना अधिकार पर हमला है। यह वह अधिकार है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बीते दो दशकों में मजबूत किया है। यह अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी से प्राप्त होता है, एक जागरूक मतदाता समुदाय की जान है और एक जीवित लोकतंत्र की आधारशिला है। चुनाव आयोग की डेटा नष्ट करने की नीति इस अधिकार को सीमित और अस्थायी सुविधा की तरह पेश करती है, जबकि संविधान इसे एक स्थायी और गैर-समझौता योग्य अधिकार मानता है।

A. अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का विकास

मतदाता के जानने के अधिकार की न्यायिक यात्रा की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR), (2002) 5 SCC 294 से हुई। इस महत्वपूर्ण मामले में, कोर्ट के सामने यह सवाल था कि क्या मतदाताओं को उन उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जानने का अधिकार है जो उनके वोट मांग रहे हैं। कोर्ट ने इस सवाल का जवाब जोरदार तरीके से 'हां' में दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि उम्मीदवारों से जुड़ी जानकारी के बिना वोट देने का अधिकार बेकार है। एक नागरिक के लिए सही और जागरूकता के साथ चुनाव करना, जो लोकतंत्र में भागीदारी का मूल तत्व है, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत मतदाताओं को यह मौलिक अधिकार प्राप्त है कि वे उम्मीदवारों के पिछले रिकॉर्ड -जैसे आपराधिक मामले, आर्थिक संपत्ति और देनदारियां, तथा शैक्षिक योग्यता - से पूरी तरह अवगत हों। कोर्ट ने कहा कि “गलत जानकारी या जानकारी न मिलने की स्थिति में एक ऐसी जनता बनती है जो अवगत नहीं होती और इससे लोकतंत्र केवल एक दिखावा बनकर रह जाता है।”

जब संसद ने इस फैसले को कमजोर करने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया अधिनियम (RPA) में संशोधन किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने मजबूती से इसका विरोध किया। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ (PUCL) बनाम भारत संघ, (2003) 4 SCC 399 में कोर्ट ने RPA की नई धारा 33B को खारिज कर दिया, जो उम्मीदवारों को केवल कानूनी रूप से आवश्यक जानकारी ही देने तक सीमित करने की कोशिश कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मतदाता का सूचना अधिकार कोई स्थिर अवधारणा नहीं है जिसे कानून द्वारा सीमित या स्थगित किया जा सकता है। कोर्ट ने इसे एक गतिशील अधिकार बताया, जिसे लोकतंत्र के विकास और परिपक्वता के साथ बढ़ने और बदलने की अनुमति मिलनी चाहिए। इस फैसले ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया: चुनावी क्षेत्र में सूचना का मौलिक अधिकार सामान्य कानून या कार्यकारी आदेश द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता।

B. उम्मीदवारों की जानकारी से लेकर प्रणालीगत पारदर्शिता तक: चुनावी बॉन्ड्स का फैसला

इस मौलिक अधिकार का दायरा हाल ही में संविधान के लिहाज से अहम फैसले असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ (चुनावी बॉन्ड्स मामला), 2024 INSC 113 में काफी व्यापक रूप से बढ़ा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार को सिर्फ व्यक्तिगत उम्मीदवार तक सीमित न रखकर राजनीतिक दलों के वित्तीय मामलों जैसे व्यापक मुद्दे तक बढ़ा दिया। चुनावी बॉन्ड्स योजना को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक फंडिंग की गोपनीयता मतदाता के जानने के अधिकार का उल्लंघन करती है, जो अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सुरक्षित है।

कोर्ट की यह तर्क मौजूदा मुद्दे पर सीधे लागू होती है। कोर्ट ने कहा कि “राजनीतिक दल को मिले वित्तीय योगदान की जानकारी मतदाता के लिए अपने वोट के अधिकार का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए बेहद जरूरी है।” तर्क साफ है, सही और सूचित चुनाव करने के लिए मतदाता को केवल उम्मीदवार के बारे में ही नहीं, बल्कि उन ताकतों और वित्तीय स्रोतों के बारे में भी जानना जरूरी है जो राजनीतिक सिस्टम को प्रभावित करते हैं। प्रणालीगत पारदर्शिता का यह सिद्धांत बेहद महत्वपूर्ण है। चुनाव का संचालन -जैसे क्या वह किसी धांधली से मुक्त है, गिनती सही हुई है या स्ट्रॉन्ग रूम सुरक्षित हैं-यह सभी प्रणालीगत जानकारी का अहम हिस्सा है।

C. सूचना के अधिकार पर इस निर्देश का हमला

चुनाव आयोग का वीडियो फुटेज नष्ट करने का निर्देश आधुनिक समय में उस असंवैधानिक धारा 33B का बराबर है, जिसे PUCL मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जहां धारा 33B एक कानून बनाकर जानकारी तक पहुंच को रोकने की कोशिश थी, वहीं चुनाव आयोग का यह निर्देश प्रशासनिक तरीके से उसी मकसद को पूरा यानी जानकारी के स्रोत को स्थायी रूप से नष्ट करके करता है। यह सूचना के अधिकार को “स्थिर और निष्क्रिय करने” की कोशिश है, जिससे इसे लागू करना असंभव हो जाए।

चुनाव आयोग का यह सीमित और मुकदमेबाजी-केंद्रित नजरिया कि यह फुटेज केवल चुनाव याचिका के लिए है और 45 दिन बाद इसका कोई महत्व नहीं रह जाता, संवैधानिक दृष्टि से गलत है। सूचना का अधिकार केवल मुकदमेबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य कहीं व्यापक है। यह लगातार जनता की चर्चा, अकादमिक शोध, मीडिया की जांच-पड़ताल और चुनावी सुधारों के लिए नागरिक समाज की सक्रियता के लिए बेहद जरूरी है।

चुनाव के मौलिक आंकड़ों को नष्ट करके, चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया की किसी भी सार्थक समीक्षा को रोक देता है, प्रणालीगत कमियों को जनता की नजर से छुपाता है और उन बहसों को दबा देता है जो लोकतंत्र को मजबूत करती हैं। यह नागरिकों के सामूहिक अधिकार का सीधा उल्लंघन है, जो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत एक प्रमुख लोकतांत्रिक संस्था के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने और साझा करने का हक देता है।

सुप्रीम कोर्ट की अब तक की न्यायिक दृष्टिकोण लगातार पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में रही है। चुनाव आयोग का निर्देश इस प्रवृत्ति का एक स्पष्ट और असंवैधानिक उलटफेर दर्शाता है।

चुनावी बॉन्ड मामले में “डबल प्रपोर्शनलिटी” टेस्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार के बीच संतुलन बनाने का काम बेहद सावधानी से किया था। लेकिन चुनाव आयोग के फैसले में यह संवैधानिक संतुलन पूरी तरह नदारद है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मामले में दान देने वालों की निजता के हितों को स्वीकार किया, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि चुनावी ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए जनता का जानने का अधिकार सर्वोपरि है। इसके उलट, चुनाव आयोग का निर्देश एक काल्पनिक निजता की चिंता और “गलत इस्तेमाल” के पितृसत्तात्मक डर को बिना ठोस आधार के प्राथमिकता देता है, जबकि एक स्पष्ट, स्थापित और न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकार -सूचना के अधिकार - को पूरी तरह दरकिनार कर देता है।

IV. मनमानी का इरादा: अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता चुनाव आयोग का निर्देश

सूचना के अधिकार के उल्लंघन के अलावा, चुनाव आयोग का यह निर्देश अपनी अंतर्निहित मनमानी (arbitrariness) के कारण संवैधानिक रूप से कमजोर है। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी देता है। सुप्रीम कोर्ट ने दशकों के अपनी व्याख्या में इस गारंटी को मनमाने सरकारी कार्रवाई के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच के रूप में विकसित किया है। कोई भी कार्यकारी या विधायी कार्रवाई जो अव्यवहारिक, तर्कहीन या मनमानी हो, उसे अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में रद्द किया जा सकता है। चुनाव आयोग के डेटा नष्ट करने के आदेश को जब इस मानक पर आंका जाता है, तो यह मनमाने और तर्कहीन कार्यकारी कदम का बिल्कुल सटीक उदाहरण साबित होता है।

A. मनमाना सिद्धांत: मेनका गांधी मामला और इसके बाद का निर्णय

मनमानी के आधुनिक सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार तरीके से मेनका गांधी बनाम भारत संघ, (1978) 1 SCC 248 के ऐतिहासिक मामले में स्थापित किया था। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” ऐसी होनी चाहिए जो “न्यायसंगत, उचित और ठोस” हो, न कि “काल्पनिक, दमनकारी या मनमानी”। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने “गोल्डन ट्रायंगल” सिद्धांत स्थापित किया, जिसके तहत अनुच्छेद 14, 19 और 21 को अलग-अलग और स्वतंत्र नहीं बल्कि घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए माना गया। कोई भी ऐसा कार्य जो अनुच्छेद 14 के तहत मनमाना हो, वह अनुच्छेद 21 के तहत तर्कसंगतता की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता और साथ ही अनुच्छेद 19 के तहत अनुचित प्रतिबंध भी लगा सकता है।

मेनका गांधी के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने ईपी रॉयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य, 1974 4 SCC 3 जैसे मामलों में स्पष्ट रूप से कहा कि “समानता मनमानी के विपरीत है” और अनुच्छेद 14 मनमाने सरकारी कार्रवाई के खिलाफ एक गारंटी देता है। इसका मतलब है कि राज्य या उसके संस्था की हर कार्रवाई तर्कसंगत होनी चाहिए और उसमें बाहरी या अप्रासंगिक विचारों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

B. चुनाव आयोग के निर्देश पर मनमानी परीक्षण लागू करना

जब चुनाव आयोग के निर्देश को मनमानी परीक्षण की कसौटी पर रखा जाता है, तो यह कई पहलुओं पर असफल साबित होता है।

तर्कसंगत संबंध का अभाव: किसी भी कार्रवाई को गैर-मनमाना माना जाने के लिए उसके उद्देश्य और उसे पूरा करने के लिए अपनाए गए साधनों के बीच एक तार्किक संबंध होना जरूरी है। चुनाव आयोग का मुख्य दावा है कि उसका उद्देश्य सोशल मीडिया पर वीडियो फुटेज के दुरुपयोग को रोककर “नकारात्मक और गलत बातें फैलने” से बचाना है। चुनाव आयोग द्वारा अपनाया गया तरीका है सभी फुटेज को 45 दिनों के बाद हर मकसद के लिए पूरी तरह नष्ट कर देना। इन दोनों के बीच कोई तार्किक संबंध नहीं है। यह नीति बेहद व्यापक है, यानी छोटे काम के लिए भारी भरकम तरीका अपनाने जैसा है। कुछ “गैर-प्रतिद्वंद्वियों” द्वारा संभावित दुरुपयोग को रोकने के नाम पर यह नीति सभी वैध हितधारकों -जैसे चुनावी उम्मीदवार, न्यायपालिका, शोधकर्ता और आम जनता -को ही दंडित करती है। दुरुपयोग का सही जवाब है संबंधित कानूनों (जैसे भारतीय दंड संहिता या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम) के तहत गलत करने वालों के खिलाफ लक्षित कानूनी कार्रवाई, न कि सार्वजनिक रिकॉर्ड को पहले से ही नष्ट कर देना।

भारी असंतुलन: यह कदम उस नुकसान की तुलना में पूरी तरह असमानुपातिक है, जिसे यह रोकने का दावा करता है। सोशल मीडिया पर कुछ “दुर्भावनापूर्ण नैरेटिव” के अनुमानित नुकसान को, लोकतंत्र की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए जरूरी अहम सबूतों को हमेशा के लिए नष्ट करने के निश्चित और अपूरणीय नुकसान से कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता।

जैसा कि पहले भी बताया गया है, कम प्रतिबंधात्मक और अधिक संतुलित विकल्प आसानी से उपलब्ध हैं। इनमें सुरक्षित आर्काइव तैयार करना, केवल अदालत के आदेश से ही पहुंच की अनुमति देना या मतदाता की निजता की रक्षा करते हुए आधिकारिक कार्यवाही के प्रमाणों को सुरक्षित रखने के लिए संवेदनशील जानकारियों को छुपाने की व्यवस्था शामिल हो सकती है। चुनाव आयोग ने सबसे कठोर और नुकसानदेह तरीका अपनाया है, जो इस बात का सबूत है कि इस निर्णय में विवेक की कमी है और इसलिए यह पूरी तरह मनमाना माना जाना चाहिए।

45 दिन की समय सीमा की अव्यवहारिकता: 45 दिन की यह समय सीमा खुद मनमाने और तर्कहीन सोच का नतीजा है। 1951 के चुनाव आयोग अधिनियम (RPA) में चुनाव याचिका दाखिल करने के लिए 45 दिन की सीमा निर्धारित की गई है। चुनाव याचिका एक गंभीर कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें याचिकाकर्ता को किसी भी भ्रष्टाचार (अनुच्छेद 83, RPA, 1951) की “महत्वपूर्ण तथ्य” और “पूरी जानकारी” प्रस्तुत करनी होती है। किसी निर्वाचन क्षेत्र में-जिसमें हजारों मतदान केंद्र हो सकते हैं- दुर्व्यवहार के पर्याप्त प्रारंभिक प्रमाण इकट्ठा करना, कानूनी सलाहकार से परामर्श करना और एक कानूनी तौर पर मजबूत याचिका तैयार करना एक कठिन और चुनौतीपूर्ण काम होता है।

चुनाव आयोग का निर्देश ऐसी असमंजसपूर्ण स्थिति पैदा करता है जहां अहम सबूत को नष्ट करने का समय सीमा, याचिका दाखिल करने की समय सीमा साथ-साथ चलती है। इस वजह से याचिकाकर्ता के लिए जरूरी सबूतों को हासिल करना और उनका विश्लेषण कर एक मजबूत मामला तैयार करना तय समय सीमा के भीतर लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए, यह निर्देश केवल समय सीमा के साथ तालमेल बिठाने तक सीमित नहीं है बल्कि इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है, जो कानूनी चुनौती और उसे साबित करने वाले सबूत के बीच का संबंध पूरी तरह खत्म कर देता है, बिल्कुल गिलोटिन की तरह।

यह नीति न केवल प्रक्रिया के लिहाज से, बल्कि सामग्री के स्तर पर भी मनमानी है। यह प्रक्रिया के मामले में मनमानी इसलिए है क्योंकि इसे एकतरफा कार्यकारी आदेश के रूप में लागू किया गया है, जिसमें लंबे समय से चली आ रही तर्कसंगत नीति को बिना किसी संबंधित पक्ष की सलाह लिए पलटा गया है। यह नीति अपने मूल स्वरूप में भी पूरी तरह मनमानी है, क्योंकि यह न तो तर्कसंगत है, न ही संतुलित, और न ही ऐसा कोई वैध सार्वजनिक उद्देश्य पूरा करती है जो चुनावी पारदर्शिता जैसे मूलभूत लोकतांत्रिक सिद्धांत को होने वाले गहरे नुकसान को उचित ठहरा सके। यह मनमानी कोई अनजाने में हुई चूक नहीं है बल्कि यह जानबूझकर अपनाई गई रणनीति जैसी लगती है, जिसका मकसद चुनावी गड़बड़ियों के लिए एक तरह की वास्तविक दंडमुक्ति (de facto impunity) की व्यवस्था खड़ी करना है। इस निर्देश के जरिए चुनाव याचिकाकर्ता के लिए सबूत पेश करने का बोझ लगभग असंभव बना दिया गया है। इसका सीधा नतीजा यह होता है कि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावी न्यायिक समीक्षा से संरचनात्मक रूप से अलग-थलग कर दिया जाता है और यही मनमानी सरकारी कार्रवाई की परिभाषा है, जो कानून के शासन की बुनियाद को कमजोर करती है।

वीडियो सबूत का महत्व कोई सैद्धांतिक या अकादमिक बहस का विषय नहीं है, बल्कि हाल की घटनाओं ने इसकी जमीनी अहमियत को साफ तौर पर सामने रखा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामला (2024) इसका सबसे ताजा उदाहरण है जो यह दिखाता है कि वीडियो फुटेज कैसे सच्चाई उजागर करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। यह CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हुआ निर्विवाद और पक्का सबूत था जिसने सुप्रीम कोर्ट को यह साफ देखने का मौका दिया कि पीठासीन अधिकारी किस तरह से बेहिचक बैलेट पेपरों से छेड़छाड़ कर रहा था। इसी वीडियो साक्ष्य के आधार पर कोर्ट निर्णायक रूप से हस्तक्षेप कर पाई और चुनावी धांधली से पैदा हुए नतीजे को पलट दिया।

यह निर्देश चुनाव याचिकाओं में सबूत पेश करने की जिम्मेदारी को भी अनुचित रूप से याचिकाकर्ता पर डाल देता है। सबसे अहम सबूतों को नष्ट करके, चुनाव आयोग याचिकाकर्ताओं को कमजोर, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और मौखिक गवाही पर निर्भर होने के लिए मजबूर करता है जो न सिर्फ़ एकट्ठा करना कठिन होता है, बल्कि जिसे आसानी से खारिज भी किया जा सकता है। राज्य अपने तंत्र के जरिए, सक्रिय रूप से उन साक्ष्यों को नष्ट कर रहा है जो याचिकाकर्ता के दावे की पुष्टि कर सकते थे, जिससे पहले से ही जटिल कानूनी प्रक्रिया लगभग असंभव बना दी जाती है। यह चुनावी प्रक्रिया में न्याय की मूल भावना को ही कमजोर कर देता है, जिसे 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) की धारा 87 के तहत निष्पक्ष और पारदर्शी सुनवाई के सिद्धांत के रूप में स्थापित किया गया है।

जरूरी सवाल जो उठता वह साफ है: चंडीगढ़ जैसी कितनी चुनावी धांधलियां चुनाव आयोग की नई डेटा नष्ट करने की नीति के चलते अब न तो पकड़ में आएंगी, न साबित हो पाएंगी और न ही उनके लिए कोई सजा होगी? धांधली उजागर करने के सबसे असरदार टूलको हटा कर, यह निर्देश तथाकथित "गलत नैरेटिव" पर रोक नहीं लगाता बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि चाहे आधिकारिक नैरेटिव कितना भी दोषपूर्ण क्यों न हो, वही एकमात्र सत्य के रूप में बचा रहेगा।

V. निष्कर्ष और सिफारिशें: लोकतंत्र में पारदर्शिता को वापस लौटाना

प्रस्तुत तर्कों के समग्र विश्लेषण से एक अनिवार्य निष्कर्ष निकलता है। यह निर्देश, चुनाव आयोग के अनुच्छेद 324 के तहत पूर्ण अधिकारों का एक बहाना बनकर, न्यायसंगत प्रक्रिया के लिए कानूनी खामी को पूरा करने के बजाय, एक ऐसा सबूतहीन खालीपन पैदा करता है जो 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा स्थापित चुनावी न्याय व्यवस्था को बाधित करता है। यह अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत मतदाता के मूलभूत सूचना अधिकार का सीधा उल्लंघन है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने ADR (2002) से लेकर चुनावी बॉन्ड्स (2024) मामले तक की कई महत्वपूर्ण फैसलों के जरिए सावधानीपूर्वक विकसित किया है। ये फैसले मिलकर पारदर्शिता को भारतीय लोकतंत्र के अटूट और अनिवार्य स्तंभ के रूप में स्थापित करते हैं।

यह निर्देश अनुच्छेद 14 के तहत मनमानी के परीक्षण में असफल होता है, क्योंकि यह एक तर्कहीन और बेहद असंगत कदम है जो किसी भी वैध सार्वजनिक हित की पूर्ति नहीं करता और महत्वपूर्ण सार्वजनिक अभिलेखों के पूरी तरह से नष्ट किए जाने को सही ठहराने के लिए अपर्याप्त है।

इस मुद्दे को केवल एक बार की प्रशासनिक भूल के रूप में नहीं बल्कि एक चिंताजनक संस्थागत प्रवृत्ति के लक्षण के रूप में देखना चाहिए, जो बढ़ती हुई अस्पष्टता की ओर इशारा करता है। 1961 के चुनाव संचालन नियमों के संशोधित नियम 93(2)(ए) के त्रुटिपूर्ण विधायी आधार पर निर्मित यह निर्देश उस व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है जहां पारदर्शिता को एक मूल्यवान संपत्ति मानने की बजाय एक बोझ या समस्या के रूप में देखा और नियंत्रित किया जाता है। लोकतंत्र में, जानकारी के संभावित दुरुपयोग का जवाब कभी भी जानकारी को ही खत्म करना नहीं हो सकता। जनता का विश्वास बढ़ाने का रास्ता अधिक पारदर्शिता और खुलापन है, न कि जबरन छिपाना है। इस खतरनाक रुख को पलटने और भारत की चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की रोशनी वापस लाने के लिए निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं।

चुनाव आयोग को एक पारदर्शी, समावेशी और सलाह की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, जिसमें सभी संबंधित हितधारक शामिल हों जैसे कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां, चुनाव सुधारों पर काम करने वाली नागरिक समाज संस्थाएं, कानूनी विशेषज्ञ और पूर्व चुनाव आयुक्त। इस प्रक्रिया का उद्देश्य एक नया, व्यापक “चुनाव अभिलेख संरक्षण और पहुंच नीति” (Election Records Retention and Access Policy) तैयार करना होना चाहिए। इस नए ढांचे को नियमों में स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाना चाहिए और इसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु शामिल होने चाहिए:

● सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए एक महत्वपूर्ण रूप से लंबा, स्तरबद्ध संरक्षण अवधि स्थापित करनी चाहिए, जिसमें सामान्य चुनावों के लिए न्यूनतम संरक्षण अवधि कम से कम दो साल हो। यह अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप होगा और मुकदमों और शोध के लिए पर्याप्त समय देगा।

● इस डेटा के दीर्घकालिक संरक्षण और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक सुरक्षित, आधुनिक और ऑडिटेबल डिजिटल आर्काइव प्रणाली बनानी चाहिए।

● मुकदमेबाजी, शैक्षणिक शोध और सार्वजनिक जांच के लिए इस डेटा तक पहुंच प्रदान करने के स्पष्ट, न्यायसंगत और उचित नियम स्थापित करने चाहिए। इन प्रोटोकॉल में मतदाता की निजता की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए, जैसे कोर्ट के जरिए डेटा एक्सेस देना या जरूरी सूचनाओं को छुपाना (रेडेक्शन) ताकि व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहे। लेकिन इसके लिए पूरा रिकॉर्ड मिटाने जैसे कठोर कदम उठाना सही नहीं होगा।

चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखना सभी लोकतांत्रिक संस्थानों की साझा जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक भूमिका को तब सबसे बेहतर ढंग से निभा सकता है जब वह अपने कामकाज पर पर्दा डालने के बजाय पारदर्शिता को अपनाए जिससे उसकी ईमानदारी और जनता का भरोसा दोनों सुनिश्चित हो सकें।

(लेखक इस संगठन की कानूनी अनुसंधान टीम के सदस्य हैं)

Related

गुप्त मतदान व स्वतंत्र इच्छा के सिद्धांतों का उल्लंघन संभव, ईसीआई द्वारा लागू वोटिंग ऐप में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का खतरा: विशेषज्ञ की चेतावनी

बिहार: वैध मतदाताओं को बाहर करने की साजिश, चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का ‘गहन’ पुनरीक्षण चिंता का विषय

बिहार वोटर लिस्ट की जांच: जनवरी में अपडेट के बाद भी चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को बताया दोषपूर्ण

परिचय: अपारदर्शिता की तरफ वापसी

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को संविधान ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी है। लेकिन इसने हाल ही में ऐसा कदम उठाया है जो पारदर्शिता से पीछे हटकर संविधान के दृष्टिकोण से संदिग्ध अस्पष्टता की ओर बढ़ने का संकेत देता है। रिपोर्टों के अनुसार, आयोग ने सभी चुनाव से संबंधित CCTV, वेबकास्टिंग और वीडियो फुटेज को नतीजों की घोषणा के 45 दिन बाद नष्ट करने का आदेश दिया है। यह फैसला एक सामान्य प्रशासनिक अपडेट के रूप में पेश किया गया है, लेकिन वास्तव में यह एक ऐसा कदम है जिसके गंभीर संवैधानिक परिणाम हैं। यह न केवल चुनावी पारदर्शिता की मूलभूत भावना को चुनौती देता है, बल्कि नागरिकों के सूचना के अधिकार और क़ानून के शासन की मूल अवधारणा पर भी सीधा हमला करता है।

यह लेख कहता है कि चुनाव आयोग (ECI) का यह निर्देश स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है। यह एक दिखावा मात्र है जिसमें सत्ता का दुरुपयोग किया गया है जो स्पष्ट रूप से मनमाना है और सीधे तौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 14 में निहित सूचना और समानता के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता है, साथ ही चुनावी न्याय की व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से कमजोर करता है। सबसे महत्वपूर्ण और भरोसेमंद चुनावी सबूतों को पहले ही नष्ट करने का आदेश देकर, यह निर्देश चुनाव को चुनौती देने के कानूनी अधिकार को खत्म करता है, जिससे संविधान की बुनियादी संरचना कमजोर होती है, जो लोकतांत्रिक जवाबदेही और न्यायिक समीक्षा पर आधारित है।

यह विश्लेषण एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेगा ताकि इस संवैधानिक चुनौती को मजबूत किया जा सके। सबसे पहले, यह विवादित निर्देश और उसके कानूनी आधार-जो कि चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93(2)(a) में दिसंबर 2024 के संशोधन से संबंधित है- को तोड़कर समझाएगा, ताकि एक सोची-समझी अस्पष्टता की संरचना उजागर की जा सके। दूसरे, यह चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मिले व्यापक अधिकारों की प्रकृति और सीमाओं की पड़ताल करेगा और दलील देगा कि ये अधिकार लोकतंत्र की रक्षा के लिए हैं, न कि उसके मूल सिद्धांतों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। तीसरे, यह लेख बताएगा कि यह निर्देश वोटर के उस अधिकार के बिल्कुल खिलाफ है, जिससे उन्हें जरूरी जानकारी मिलती है। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने कई बार मजबूत किया है और इसकी रक्षा की गई है। चौथे, यह लेख देखेगा कि क्या चुनाव आयोग के फैसले में कोई सही वजह है या वो बस मनमाना है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 14 में बताया गया है। आखिर में, यह लेख ये बताकर खत्म होगा कि इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए ताकि भारत के चुनावी सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे, क्योंकि पारदर्शिता के बिना लोकतंत्र कमजोर हो जाता है।

I. अस्पष्टता की संरचना: निर्देश और उसका कानूनन आधार

ईसीआई के डेटा नष्ट करने के आदेश के पूरे संवैधानिक महत्व को समझने के लिए सबसे पहले इस नीति को विस्तार से समझना जरूरी है और इसे उसके कानूनी और ऐतिहासिक संदर्भ में रखना भी जरूरी है। 30 मई 2025 को जारी किया गया यह निर्देश कहीं से अचानक नहीं आया। यह एक दोहरा प्रशासनिक और कानून बनाने वाला तरीका है, जिसका उद्देश्य धीरे-धीरे और व्यवस्थित रूप से चुनाव प्रक्रिया पर जनता और न्यायपालिका की निगरानी के रास्तों को सीमित करना रहा है। इस हिस्से में इस रणनीतिक तरीके से बनाए गए अस्पष्ट नियम की विस्तार से चर्चा की जाएगी। शुरुआत होगी निर्देश के पुराने नियमों से पूरी तरह हटकर बनने से, उसके कानूनन आधार का विश्लेषण किया जाएगा और आखिर में आयोग द्वारा दी गई कमजोर और अस्वीकार्य वजहों की पड़ताल की जाएगी।

A. 30 मई, 2025 का निर्देश: नीति में एक बड़ा बदलाव

बताया जा रहा है कि इस निर्देश में कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की सभी "सीसीटीवी डेटा, वेबकास्टिंग डेटा और फोटो" परिणाम घोषित होने के बाद केवल 45 दिनों तक ही सुरक्षित रखी जाएं। इस अवधि के बाद, यदि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से कोई चुनाव याचिका दायर नहीं की गई है, तो उस डेटा को नष्ट करने का आदेश दिया गया है।

यह नई नीति चुनाव आयोग की पहले की गाइडलाइंस से बिल्कुल अलग और तेज बदलाव को दर्शाती है। पहले का नियम-जो 2024 में सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को भेजे गए एक मेमो में बताया गया था-उसमें डेटा को सुरक्षित रखने का एक अधिक समझदारी भरा और मजबूत तरीका था।

उन दिशानिर्देशों के तहत, वीडियो और फोटो सबूतों को सुरक्षित रखने की अवधि चुनाव प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों के हिसाब से तय की गई थी, यह मानते हुए कि हर रिकॉर्ड की कानूनी अहमियत अलग होती है। उदाहरण के लिए, नामांकन से पहले की रिकॉर्डिंग तीन महीने तक रखी जानी थी, जबकि नामांकन, प्रचार, मतदान और मतगणना जैसे अहम चरणों की रिकॉर्डिंग को छह महीने से लेकर एक साल तक सुरक्षित रखने का प्रावधान था। यह चरणबद्ध प्रणाली चुनाव में गड़बड़ी की पहचान करने और सबूत जुटाने के लिए एक उचित और पर्याप्त समय देती थी।

नया निर्देश इस समझदारी भरी, चरणबद्ध संरचना को पूरी तरह खत्म कर देता है और हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग के लिए सिर्फ 45 दिनों की एक बेहद कम और खतरनाक समयसीमा तय कर देता है। चुनाव आयोग ने इस 45 दिन की अवधि को स्पष्ट रूप से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 के तहत चुनाव याचिका दाखिल करने की सीमा से जोड़ा है। इस नीति में हुआ यह बड़ा बदलाव तब और साफ नजर आता है जब इसकी तुलना सीधे पहले के नियमों से की जाए।

B. कानून संबंधी पूर्वसंधर्भ: नियम 93(2)(क) में दिसंबर 2024 का संशोधन

चुनाव आयोग के डेटा नष्ट करने के निर्देश से पहले और उसे सक्षम करने वाला एक महत्वपूर्ण विधायी परिवर्तन हुआ। दिसंबर 2024 में, चुनाव आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय ने चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93 में संशोधन किया। नियम 93(2)(क) का मूल पाठ एक व्यापक और समावेशी प्रावधान था, जिसमें कहा गया था कि "चुनाव से संबंधित सभी अन्य कागजात जनता के देखने के लिए खुले होंगे।

यह बदलाव दिखने में तो बहुत सरल था। इसमें बस “जैसा कि इन नियमों में बताया गया है” वाला वाक्य जोड़ा गया। अब संशोधित नियम इस तरह है: “चुनाव से जुड़े सारे दूसरे कागज, जैसा कि इन नियमों में बताया गया है, जनता के देखने के लिए खुले होंगे।” चूंकि सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग क्लिप्स और वीडियो रिकॉर्डिंग्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को नियमों में साफ-साफ “देखने लायक कागज” में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इस बदलाव ने एक कानूनी सुरक्षा कवच बना दिया, जिससे ये रिकॉर्ड जनता के निरीक्षण से बाहर हो गए।

इस संशोधन का समय इसके मकसद को काफी स्पष्ट करता है। यह संशोधन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के सिर्फ दो हफ्ते बाद किया गया था। उस आदेश में, वकील महमूद प्राचा की याचिका पर, चुनाव आयोग को हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़े कागजात और वीडियो जारी करने के लिए कहा गया था। इसे द हिंदू ने रिपोर्ट किया था। स्पष्ट कारण और परिणाम के संबंध से पता चलता है कि यह संशोधन बेहतर शासन के लिए कोई पहले से की गई पहल नहीं थी, बल्कि एक प्रतिक्रिया थी जो आगे आने वाले न्यायिक आदेशों को रोकने के लिए उठाया गया कदम था ताकि पारदर्शिता को टाला जा सके। यह बदलाव एक ऐसी व्यवस्था की तरफ था जहाँ पहले सब कुछ खुले तौर पर होता था, लेकिन अब सब कुछ बंद रखा जाता है। इस कानून में बदलाव ने बाद में जारी प्रशासनिक निर्देश के लिए रास्ता बनाया; जब फुटेज देखने का कानूनी अधिकार बंद हो गया, तो अगला कदम इसका भौतिक रूप से नष्ट करना तय था।

ऐसा नहीं है कि इस संशोधन को चुनौती नहीं मिली है। पारदर्शिता के मुद्दे पर काम करने वाली कार्यकर्ता अंजली भारद्वाज द्वारा दायर एक याचिका वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, जिसमें कहा गया है कि यह संशोधन मतदाताओं के सूचना के मौलिक अधिकार पर "अनुचित प्रतिबंध" लगाता है और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सार्वजनिक जानकारी के दायरे से बाहर रखना चाहता है।

C. चुनाव आयोग के औचित्यों का विश्लेषण: संभावित खंडन की एक परत

2024 के ज्ञापन और बाद की रिपोर्टों से ईसीआई द्वारा अपनी नई नीति के लिए दिए गए तीन औचित्यों का पता चलता है, जिनमें से प्रत्येक जांच के दौरान कमजोर पड़ जाता है और अस्पष्टता को बढ़ावा देने वाले निर्देश के वास्तविक प्रभाव पर पर्दा डालता प्रतीत होता है।

“आंतरिक प्रबंधन उपकरण” भ्रांतिः आयोग ने दावा किया है कि वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज कानूनी तौर पर अनिवार्य नहीं हैं बल्कि इन्हें केवल एक “आंतरिक प्रबंधन उपकरण” के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह बात आधुनिक चुनावों में इन तकनीकों के वास्तविक काम को बहुत गलत तरीके से पेश करती है। चुनाव आयोग के अपने ही परिपत्रों में सीसीटीवी और वीडियोग्राफी के इस्तेमाल की बात की गई है और इन्हें कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक बताया गया है। इनमें ईवीएम की प्रथम स्तर की जांच (FLC), स्ट्रांग रूम की सुरक्षा जहां ईवीएम रखे जाते हैं, महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों और पूरे मतगणना प्रक्रिया की निगरानी शामिल है। ऐसे विस्तृत और अनिवार्य नियमों के होने से स्पष्ट होता है कि ये रिकॉर्डिंग्स कोई अतिरिक्त या वैकल्पिक चीज नहीं हैं बल्कि ये चुनाव आयोग के अपने ढांचे का एक आवश्यक और अभिन्न हिस्सा हैं जो चुनावी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। इन्हें केवल एक “आंतरिक उपकरण” कहकर खारिज करना अपने ही स्थापित प्रक्रियाओं के खिलाफ है और एक ऐसी नीति के लिए बाद में बनायी गई तर्कसंगत व्याख्या लगती है, जो अन्यथा अपरिवर्तनीय रूप से विनाश की नीति है।

अतिशयोक्तिपूर्ण “मतदाता गोपनीयता” की चिंता: चुनाव आयोग ने यह तर्क देते हुए मतदाता की गोपनीयता की रक्षा करने की आवश्यकता भी बताई है कि फुटेज जारी करने से मतदाताओं की पहचान हो सकती है और उन्हें दबाव, भेदभाव या धमकी का सामना करना पड़ सकता है। जहां मतदाता गोपनीयता एक वाजिब चिंता है, वहीं चुनाव आयोग का समाधान - सभी फुटेज का पूर्ण और स्थायी रूप से नष्ट कर देना - एक असंतुलित और अतिवादी प्रतिक्रिया है। यह एक ऐसा तर्क है जो एक अनुमानित और प्रबंधनीय जोखिम के नाम पर पूरे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता की बलि चढ़ा देता है। गोपनीयता और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाने के लिए कई ऐसे विकल्प मौजूद हैं जो इतने कठोर नहीं हैं। उदाहरण के लिए, फुटेज तक पहुंच अदालत के आदेशों के जरिए दी जा सकती है जो पहले से ही एक स्थापित प्रक्रिया है; फुटेज को इस तरह संपादित किया जा सकता है कि आम मतदाताओं के चेहरे, जो किसी भी कथित गड़बड़ी में शामिल नहीं हैं, धुंधले कर दिए जाएं या फिर पहुंच केवल उन्हीं हिस्सों तक सीमित की जा सकती है जो किसी कानूनी चुनौती से सीधे जुड़े हों। चुनाव आयोग द्वारा इन संतुलित विकल्पों के बजाय सबसे कठोर विकल्प यानी रिकॉर्ड को पूरी तरह नष्ट कर देने का विकल्प चुनना यह दिखाता है कि गोपनीयता शायद सिर्फ एक बहाना है, न कि इस नीति के पीछे की असली वजह।

"दुर्भावनापूर्ण नैरेटिव" का बहाना: सबसे ज्यादा जोर जिस तर्क पर दिया गया वह ये है कि "हाल ही में गैर-उम्मीदवारों द्वारा इस सामग्री के दुरुपयोग के जरिए सोशल मीडिया पर झूठी जानकारी और दुर्भावनापूर्ण नैरेटिव फैलाने की घटनाएं हुई हैं, जिन्हें रोकने की जरूरत है।" यह बात 2024 के मेमो में भी उठाई गई थी। तथ्यात्मक रूप से, यह तर्क संवैधानिक रूप से खतरनाक है। यह सार्वजनिक जानकारी पर एक “हेकलर की वीटो” के समान है, जहां कुछ लोगों द्वारा दुरुपयोग की संभावना को लेकर सभी को, यहां तक कि न्यायपालिका को भी जानकारी तक पहुंच से वंचित किया जाना सही ठहराया जाता है। लोकतंत्र में सरकारी एजेंसी का कर्तव्य गलत जानकारी का मुकाबला तथ्यों से करना और डेटा के गैरकानूनी दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करना होता है, न कि स्वयं डेटा को समाप्त करना। यह तर्क नागरिकों, मीडिया और न्यायालयों के प्रति एक अधिकारवादी और गंभीर चिंता को दर्शाता है, मानते हुए कि वे संदर्भ या सत्य को समझने में असमर्थ हैं।

इस तर्क का समय विशेष रूप से अहम है। यह हाई-प्रोफाइल चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले के बाद आया है, जहां सीसीटीवी फुटेज का दुरुपयोग “दुष्प्रचार” के लिए नहीं किया गया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं इसका इस्तेमाल लोकतंत्र के खुले तौर पर अपहरण को उजागर करने और सुधारने के लिए किया था। ऐसे फुटेज का सबसे हालिया और बड़ा इस्तेमाल कानून के शासन को बनाए रखने के लिए किया गया था, न कि गलत जानकारी फैलाने के लिए। इस संदर्भ से स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग द्वारा व्यक्त की गई “दुष्प्रचारपूर्ण नैरेटिव” की चिंता असल में “असुविधाजनक सच्चाइयों” का सामना करने के डर को छुपाने का एक सुविधाजनक बहाना है, जिन्हें निष्पक्ष वीडियो सबूत बखूबी उजागर कर सकते हैं।

II. चुनाव आयोग की पूर्ण शक्तियां: लोकतंत्र की ढाल, न कि इसके खिलाफ हमला

चुनाव आयोग की शक्ति का मूल आधार संविधान का अनुच्छेद 324 है, जो इसे चुनावों की पवित्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए व्यापक और पूर्ण शक्तियां देता है।

A. अनुच्छेद 324 के तहत “शक्ति का स्रोत”

भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अंतर्गत चुनाव आयोग को चुनावी मतदाता सूची तैयार करने तथा सभी चुनावों के संचालन की “निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण” की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त (1978) 1 SCC 405 के ऐतिहासिक मामले में इस प्रावधान की सबसे प्रामाणिक व्याख्या प्रदान की है। बहुमत की ओर से लिखते हुए न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर ने अनुच्छेद 324 को चुनाव आयोग के लिए “शक्ति का भंडार” बताया। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यह प्रावधान आयोग को आवश्यक अधिकार प्रदान करता है ताकि वह चुनाव के दौरान पैदा होने वाली किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपट सके, जहां लागू कानून- जैसे कि प्रतिनिधि लोक सभा अधिनियम, 1951 (RPA) -मौन हैं। मूल सिद्धांत यह है कि जहां कानून में कोई कमी होती है, वहां चुनाव आयोग अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ दखल दे सकता है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का संवैधानिक उद्देश्य बाधित न हो।

अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ, 2023 (6) SCC 1 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्वतंत्र नियुक्ति समिति की सिफारिश की, जिससे चुनाव आयोग को कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रखने और मनमाने निर्णयों को रोकने की निरंतर चिंता जाहिर हुई। न्यायपालिका ने लगातार एक ऐसे चुनाव आयोग की मांग की है जो न केवल शक्तिशाली हो, बल्कि स्वतंत्र, जवाबदेह और गैर-मनमाना भी हो।

B. पूर्ण शक्ति की सीमाएं: कानून और मौलिक अधिकारों के प्रति आज्ञाकारी होना

“शक्ति के भंडार” का सिद्धांत अनियंत्रित अधिकारों की अनुमति नहीं देता। सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी सीमाओं को भी स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की शक्ति दो महत्वपूर्ण प्रतिबंधों से बुनियादी रूप से बाध्य है:

मौजूदा कानून के साथ अनुरूपता: पूर्ण शक्ति केवल उन क्षेत्रों में लागू होती है जहां कानून द्वारा पहले से कोई प्रावधान नहीं है। जहां संसद ने चुनाव प्रक्रिया के किसी विशिष्ट पक्ष को नियंत्रित करने वाला कानून बनाया हो, वहां चुनाव आयोग को उस कानून के अनुरूप ही कार्य करना होता है। आयोग ऐसे निर्देश जारी नहीं कर सकता जो वैध रूप से बनाए गए अधिनियम के उद्देश्य और संरचना को बाधित, विरोधाभासी या निराधार कर दें।

संविधान के प्रति समर्पण: चुनाव आयोग, जो संवैधानिक संस्था है, को अपनी शक्तियों का प्रयोग इस तरह करना चाहिए कि वह संविधान के मूल सिद्धांतों के अनुरूप हो। इसके कार्य मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकते, जो संविधान के भाग III में सुरक्षित हैं, और न ही संविधान की मूल संरचना को नुकसान पहुंचानी चाहिए, जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, लोकतंत्र और कानून का शासन मूल तत्व हैं। CCTV फुटेज को 45 दिनों के बाद नष्ट करने का निर्देश दोनों ही सीमाओं का उल्लंघन करता है। यह “शक्ति के कपटी प्रयोग” का उदाहरण है। यह ऐसा कदम है जो बाहरी तौर पर चुनाव आयोग के प्रशासनिक क्षेत्र में लगता है, लेकिन असल में विधायी क्षेत्र पर अतिक्रमण और संवैधानिक सिद्धांतों का अपमान है। संसद ने चुनाव संबंधी विवादों के निपटारे के लिए एक विस्तृत वैधानिक ढांचा तैयार किया है, जिसकी प्रक्रिया प्रतिनिधि लोक अधिनियम, 1951 (RPA) के भाग VI (धारा 80 से 116C) में निर्धारित की गई है। RPA की धारा 87 स्पष्ट रूप से कहती है कि चुनाव याचिका का परीक्षण, यथासंभव, दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुरूप होगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, पूरी तरह से लागू किया जाएगा।

कानून की मौजूदा व्यवस्था इस बात पर आधारित है कि साक्ष्य उपलब्ध होंगे। ऐसे में जब चुनाव आयोग सबसे ठोस, निष्पक्ष और भरोसेमंद साक्ष्य- वीडियो फुटेज- को नष्ट करने का निर्देश देता है, तो यह महज़ एक प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रह जाता बल्कि यह कदम सीधे तौर पर संसद द्वारा तय न्यायिक प्रक्रिया की नींव को कमजोर करता है। इस फैसले से एक ऐसा हालात पैदा हो रहा है जहां सबूत ही नहीं बचते, और इससे हाई कोर्ट के लिए किसी चुनाव याचिका पर सही-सही फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल उस सिद्धांत के खिलाफ है जो मोहिंदर सिंह गिल मामले में तय हुआ था। चुनाव आयोग को जो अधिकार दिए गए है, वो इसलिए थी ताकि अगर कानून में कोई कमी रह जाए तो उसे भरकर निष्पक्षता कायम रखी जा सके। लेकिन यहां वही अधिकार एक खालीपन-यानी सबूतों की गैरमौजूदगी-पैदा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं।

उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि चुनाव नतीजों की घोषणा के 44वें दिन कोई चुनाव याचिका दायर की जाती है और सुनवाई के दौरान अदालत चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग पेश करने का आदेश देती है। ऐसे में चुनाव आयोग आसानी से कह सकता है कि वह ऐसा कोई डेटा नहीं रखता और बात वहीं खत्म हो जाती है।

इसके अलावा, यह निर्देश चुनाव आयोग की संस्थागत निष्पक्षता को लेकर अब तक की न्यायिक सोच की पूरी दिशा के विपरीत है। एस.एस. ढनोआ बनाम भारत संघ, 1991 (3) एससीसी 567 में चुनाव आयुक्तों के पद समाप्त करने पर टिप्पणी करने से लेकर अनूप बरणवाल मामले में नियुक्ति की एक नई प्रक्रिया अनिवार्य करने का को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का उद्देश्य चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना रहा है कि उसके निर्णय न्यायपूर्ण हों, न कि मनमाने। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने धनोआ मामले में कहा था, जब कोई संस्था “किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होती, तो समझदारी इसी में है कि उसके कामकाज की जिम्मेदारी एक से ज्यादा हाथों में दी जाए। इससे फैसलों में न्यायिकता (judiciousness) बनी रहती है और मनमानी की गुंजाइश कम होती है।” इतनी व्यापक और एकतरफा कार्यकारी कार्रवाई, जो दशकों पुरानी नीति को पलट देती है और चुनावी न्याय पर गहरा प्रभाव डालती है, बिना किसी सार्वजनिक सलाह-मशवरे के, ठीक उसी तरह की मनमानी कार्यकारी कार्रवाई है जिसे न्यायपालिका लगातार रोकने की कोशिश करती रही है। यह सत्ता का ऐसा प्रयोग है जो लोकतांत्रिक जवाबदेही बनाए रखने के संवैधानिक कर्तव्य से ज्यादा प्रशासनिक सुविधा और अस्पष्टता को प्राथमिकता देता है।

III. मतदाता का जानने का अधिकार: एक आवश्यक मूलभूत अधिकार

चुनाव आयोग का चुनाव के विजुअल रिकॉर्ड को नष्ट करने का आदेश सीधे तौर पर मतदाता के सूचना अधिकार पर हमला है। यह वह अधिकार है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बीते दो दशकों में मजबूत किया है। यह अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी से प्राप्त होता है, एक जागरूक मतदाता समुदाय की जान है और एक जीवित लोकतंत्र की आधारशिला है। चुनाव आयोग की डेटा नष्ट करने की नीति इस अधिकार को सीमित और अस्थायी सुविधा की तरह पेश करती है, जबकि संविधान इसे एक स्थायी और गैर-समझौता योग्य अधिकार मानता है।

A. अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का विकास

मतदाता के जानने के अधिकार की न्यायिक यात्रा की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR), (2002) 5 SCC 294 से हुई। इस महत्वपूर्ण मामले में, कोर्ट के सामने यह सवाल था कि क्या मतदाताओं को उन उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जानने का अधिकार है जो उनके वोट मांग रहे हैं। कोर्ट ने इस सवाल का जवाब जोरदार तरीके से 'हां' में दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि उम्मीदवारों से जुड़ी जानकारी के बिना वोट देने का अधिकार बेकार है। एक नागरिक के लिए सही और जागरूकता के साथ चुनाव करना, जो लोकतंत्र में भागीदारी का मूल तत्व है, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत मतदाताओं को यह मौलिक अधिकार प्राप्त है कि वे उम्मीदवारों के पिछले रिकॉर्ड -जैसे आपराधिक मामले, आर्थिक संपत्ति और देनदारियां, तथा शैक्षिक योग्यता - से पूरी तरह अवगत हों। कोर्ट ने कहा कि “गलत जानकारी या जानकारी न मिलने की स्थिति में एक ऐसी जनता बनती है जो अवगत नहीं होती और इससे लोकतंत्र केवल एक दिखावा बनकर रह जाता है।”

जब संसद ने इस फैसले को कमजोर करने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया अधिनियम (RPA) में संशोधन किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने मजबूती से इसका विरोध किया। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ (PUCL) बनाम भारत संघ, (2003) 4 SCC 399 में कोर्ट ने RPA की नई धारा 33B को खारिज कर दिया, जो उम्मीदवारों को केवल कानूनी रूप से आवश्यक जानकारी ही देने तक सीमित करने की कोशिश कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मतदाता का सूचना अधिकार कोई स्थिर अवधारणा नहीं है जिसे कानून द्वारा सीमित या स्थगित किया जा सकता है। कोर्ट ने इसे एक गतिशील अधिकार बताया, जिसे लोकतंत्र के विकास और परिपक्वता के साथ बढ़ने और बदलने की अनुमति मिलनी चाहिए। इस फैसले ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया: चुनावी क्षेत्र में सूचना का मौलिक अधिकार सामान्य कानून या कार्यकारी आदेश द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता।

B. उम्मीदवारों की जानकारी से लेकर प्रणालीगत पारदर्शिता तक: चुनावी बॉन्ड्स का फैसला

इस मौलिक अधिकार का दायरा हाल ही में संविधान के लिहाज से अहम फैसले असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ (चुनावी बॉन्ड्स मामला), 2024 INSC 113 में काफी व्यापक रूप से बढ़ा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार को सिर्फ व्यक्तिगत उम्मीदवार तक सीमित न रखकर राजनीतिक दलों के वित्तीय मामलों जैसे व्यापक मुद्दे तक बढ़ा दिया। चुनावी बॉन्ड्स योजना को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक फंडिंग की गोपनीयता मतदाता के जानने के अधिकार का उल्लंघन करती है, जो अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सुरक्षित है।

कोर्ट की यह तर्क मौजूदा मुद्दे पर सीधे लागू होती है। कोर्ट ने कहा कि “राजनीतिक दल को मिले वित्तीय योगदान की जानकारी मतदाता के लिए अपने वोट के अधिकार का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए बेहद जरूरी है।” तर्क साफ है, सही और सूचित चुनाव करने के लिए मतदाता को केवल उम्मीदवार के बारे में ही नहीं, बल्कि उन ताकतों और वित्तीय स्रोतों के बारे में भी जानना जरूरी है जो राजनीतिक सिस्टम को प्रभावित करते हैं। प्रणालीगत पारदर्शिता का यह सिद्धांत बेहद महत्वपूर्ण है। चुनाव का संचालन -जैसे क्या वह किसी धांधली से मुक्त है, गिनती सही हुई है या स्ट्रॉन्ग रूम सुरक्षित हैं-यह सभी प्रणालीगत जानकारी का अहम हिस्सा है।

C. सूचना के अधिकार पर इस निर्देश का हमला

चुनाव आयोग का वीडियो फुटेज नष्ट करने का निर्देश आधुनिक समय में उस असंवैधानिक धारा 33B का बराबर है, जिसे PUCL मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जहां धारा 33B एक कानून बनाकर जानकारी तक पहुंच को रोकने की कोशिश थी, वहीं चुनाव आयोग का यह निर्देश प्रशासनिक तरीके से उसी मकसद को पूरा यानी जानकारी के स्रोत को स्थायी रूप से नष्ट करके करता है। यह सूचना के अधिकार को “स्थिर और निष्क्रिय करने” की कोशिश है, जिससे इसे लागू करना असंभव हो जाए।

चुनाव आयोग का यह सीमित और मुकदमेबाजी-केंद्रित नजरिया कि यह फुटेज केवल चुनाव याचिका के लिए है और 45 दिन बाद इसका कोई महत्व नहीं रह जाता, संवैधानिक दृष्टि से गलत है। सूचना का अधिकार केवल मुकदमेबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य कहीं व्यापक है। यह लगातार जनता की चर्चा, अकादमिक शोध, मीडिया की जांच-पड़ताल और चुनावी सुधारों के लिए नागरिक समाज की सक्रियता के लिए बेहद जरूरी है।

चुनाव के मौलिक आंकड़ों को नष्ट करके, चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया की किसी भी सार्थक समीक्षा को रोक देता है, प्रणालीगत कमियों को जनता की नजर से छुपाता है और उन बहसों को दबा देता है जो लोकतंत्र को मजबूत करती हैं। यह नागरिकों के सामूहिक अधिकार का सीधा उल्लंघन है, जो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत एक प्रमुख लोकतांत्रिक संस्था के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने और साझा करने का हक देता है।

सुप्रीम कोर्ट की अब तक की न्यायिक दृष्टिकोण लगातार पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में रही है। चुनाव आयोग का निर्देश इस प्रवृत्ति का एक स्पष्ट और असंवैधानिक उलटफेर दर्शाता है।

चुनावी बॉन्ड मामले में “डबल प्रपोर्शनलिटी” टेस्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार के बीच संतुलन बनाने का काम बेहद सावधानी से किया था। लेकिन चुनाव आयोग के फैसले में यह संवैधानिक संतुलन पूरी तरह नदारद है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मामले में दान देने वालों की निजता के हितों को स्वीकार किया, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि चुनावी ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए जनता का जानने का अधिकार सर्वोपरि है। इसके उलट, चुनाव आयोग का निर्देश एक काल्पनिक निजता की चिंता और “गलत इस्तेमाल” के पितृसत्तात्मक डर को बिना ठोस आधार के प्राथमिकता देता है, जबकि एक स्पष्ट, स्थापित और न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकार -सूचना के अधिकार - को पूरी तरह दरकिनार कर देता है।

IV. मनमानी का इरादा: अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता चुनाव आयोग का निर्देश

सूचना के अधिकार के उल्लंघन के अलावा, चुनाव आयोग का यह निर्देश अपनी अंतर्निहित मनमानी (arbitrariness) के कारण संवैधानिक रूप से कमजोर है। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी देता है। सुप्रीम कोर्ट ने दशकों के अपनी व्याख्या में इस गारंटी को मनमाने सरकारी कार्रवाई के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच के रूप में विकसित किया है। कोई भी कार्यकारी या विधायी कार्रवाई जो अव्यवहारिक, तर्कहीन या मनमानी हो, उसे अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में रद्द किया जा सकता है। चुनाव आयोग के डेटा नष्ट करने के आदेश को जब इस मानक पर आंका जाता है, तो यह मनमाने और तर्कहीन कार्यकारी कदम का बिल्कुल सटीक उदाहरण साबित होता है।

A. मनमाना सिद्धांत: मेनका गांधी मामला और इसके बाद का निर्णय

मनमानी के आधुनिक सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार तरीके से मेनका गांधी बनाम भारत संघ, (1978) 1 SCC 248 के ऐतिहासिक मामले में स्थापित किया था। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” ऐसी होनी चाहिए जो “न्यायसंगत, उचित और ठोस” हो, न कि “काल्पनिक, दमनकारी या मनमानी”। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने “गोल्डन ट्रायंगल” सिद्धांत स्थापित किया, जिसके तहत अनुच्छेद 14, 19 और 21 को अलग-अलग और स्वतंत्र नहीं बल्कि घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए माना गया। कोई भी ऐसा कार्य जो अनुच्छेद 14 के तहत मनमाना हो, वह अनुच्छेद 21 के तहत तर्कसंगतता की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता और साथ ही अनुच्छेद 19 के तहत अनुचित प्रतिबंध भी लगा सकता है।

मेनका गांधी के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने ईपी रॉयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य, 1974 4 SCC 3 जैसे मामलों में स्पष्ट रूप से कहा कि “समानता मनमानी के विपरीत है” और अनुच्छेद 14 मनमाने सरकारी कार्रवाई के खिलाफ एक गारंटी देता है। इसका मतलब है कि राज्य या उसके संस्था की हर कार्रवाई तर्कसंगत होनी चाहिए और उसमें बाहरी या अप्रासंगिक विचारों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

B. चुनाव आयोग के निर्देश पर मनमानी परीक्षण लागू करना

जब चुनाव आयोग के निर्देश को मनमानी परीक्षण की कसौटी पर रखा जाता है, तो यह कई पहलुओं पर असफल साबित होता है।

तर्कसंगत संबंध का अभाव: किसी भी कार्रवाई को गैर-मनमाना माना जाने के लिए उसके उद्देश्य और उसे पूरा करने के लिए अपनाए गए साधनों के बीच एक तार्किक संबंध होना जरूरी है। चुनाव आयोग का मुख्य दावा है कि उसका उद्देश्य सोशल मीडिया पर वीडियो फुटेज के दुरुपयोग को रोककर “नकारात्मक और गलत बातें फैलने” से बचाना है। चुनाव आयोग द्वारा अपनाया गया तरीका है सभी फुटेज को 45 दिनों के बाद हर मकसद के लिए पूरी तरह नष्ट कर देना। इन दोनों के बीच कोई तार्किक संबंध नहीं है। यह नीति बेहद व्यापक है, यानी छोटे काम के लिए भारी भरकम तरीका अपनाने जैसा है। कुछ “गैर-प्रतिद्वंद्वियों” द्वारा संभावित दुरुपयोग को रोकने के नाम पर यह नीति सभी वैध हितधारकों -जैसे चुनावी उम्मीदवार, न्यायपालिका, शोधकर्ता और आम जनता -को ही दंडित करती है। दुरुपयोग का सही जवाब है संबंधित कानूनों (जैसे भारतीय दंड संहिता या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम) के तहत गलत करने वालों के खिलाफ लक्षित कानूनी कार्रवाई, न कि सार्वजनिक रिकॉर्ड को पहले से ही नष्ट कर देना।

भारी असंतुलन: यह कदम उस नुकसान की तुलना में पूरी तरह असमानुपातिक है, जिसे यह रोकने का दावा करता है। सोशल मीडिया पर कुछ “दुर्भावनापूर्ण नैरेटिव” के अनुमानित नुकसान को, लोकतंत्र की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए जरूरी अहम सबूतों को हमेशा के लिए नष्ट करने के निश्चित और अपूरणीय नुकसान से कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता।

जैसा कि पहले भी बताया गया है, कम प्रतिबंधात्मक और अधिक संतुलित विकल्प आसानी से उपलब्ध हैं। इनमें सुरक्षित आर्काइव तैयार करना, केवल अदालत के आदेश से ही पहुंच की अनुमति देना या मतदाता की निजता की रक्षा करते हुए आधिकारिक कार्यवाही के प्रमाणों को सुरक्षित रखने के लिए संवेदनशील जानकारियों को छुपाने की व्यवस्था शामिल हो सकती है। चुनाव आयोग ने सबसे कठोर और नुकसानदेह तरीका अपनाया है, जो इस बात का सबूत है कि इस निर्णय में विवेक की कमी है और इसलिए यह पूरी तरह मनमाना माना जाना चाहिए।

45 दिन की समय सीमा की अव्यवहारिकता: 45 दिन की यह समय सीमा खुद मनमाने और तर्कहीन सोच का नतीजा है। 1951 के चुनाव आयोग अधिनियम (RPA) में चुनाव याचिका दाखिल करने के लिए 45 दिन की सीमा निर्धारित की गई है। चुनाव याचिका एक गंभीर कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें याचिकाकर्ता को किसी भी भ्रष्टाचार (अनुच्छेद 83, RPA, 1951) की “महत्वपूर्ण तथ्य” और “पूरी जानकारी” प्रस्तुत करनी होती है। किसी निर्वाचन क्षेत्र में-जिसमें हजारों मतदान केंद्र हो सकते हैं- दुर्व्यवहार के पर्याप्त प्रारंभिक प्रमाण इकट्ठा करना, कानूनी सलाहकार से परामर्श करना और एक कानूनी तौर पर मजबूत याचिका तैयार करना एक कठिन और चुनौतीपूर्ण काम होता है।

चुनाव आयोग का निर्देश ऐसी असमंजसपूर्ण स्थिति पैदा करता है जहां अहम सबूत को नष्ट करने का समय सीमा, याचिका दाखिल करने की समय सीमा साथ-साथ चलती है। इस वजह से याचिकाकर्ता के लिए जरूरी सबूतों को हासिल करना और उनका विश्लेषण कर एक मजबूत मामला तैयार करना तय समय सीमा के भीतर लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए, यह निर्देश केवल समय सीमा के साथ तालमेल बिठाने तक सीमित नहीं है बल्कि इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है, जो कानूनी चुनौती और उसे साबित करने वाले सबूत के बीच का संबंध पूरी तरह खत्म कर देता है, बिल्कुल गिलोटिन की तरह।

यह नीति न केवल प्रक्रिया के लिहाज से, बल्कि सामग्री के स्तर पर भी मनमानी है। यह प्रक्रिया के मामले में मनमानी इसलिए है क्योंकि इसे एकतरफा कार्यकारी आदेश के रूप में लागू किया गया है, जिसमें लंबे समय से चली आ रही तर्कसंगत नीति को बिना किसी संबंधित पक्ष की सलाह लिए पलटा गया है। यह नीति अपने मूल स्वरूप में भी पूरी तरह मनमानी है, क्योंकि यह न तो तर्कसंगत है, न ही संतुलित, और न ही ऐसा कोई वैध सार्वजनिक उद्देश्य पूरा करती है जो चुनावी पारदर्शिता जैसे मूलभूत लोकतांत्रिक सिद्धांत को होने वाले गहरे नुकसान को उचित ठहरा सके। यह मनमानी कोई अनजाने में हुई चूक नहीं है बल्कि यह जानबूझकर अपनाई गई रणनीति जैसी लगती है, जिसका मकसद चुनावी गड़बड़ियों के लिए एक तरह की वास्तविक दंडमुक्ति (de facto impunity) की व्यवस्था खड़ी करना है। इस निर्देश के जरिए चुनाव याचिकाकर्ता के लिए सबूत पेश करने का बोझ लगभग असंभव बना दिया गया है। इसका सीधा नतीजा यह होता है कि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावी न्यायिक समीक्षा से संरचनात्मक रूप से अलग-थलग कर दिया जाता है और यही मनमानी सरकारी कार्रवाई की परिभाषा है, जो कानून के शासन की बुनियाद को कमजोर करती है।

वीडियो सबूत का महत्व कोई सैद्धांतिक या अकादमिक बहस का विषय नहीं है, बल्कि हाल की घटनाओं ने इसकी जमीनी अहमियत को साफ तौर पर सामने रखा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामला (2024) इसका सबसे ताजा उदाहरण है जो यह दिखाता है कि वीडियो फुटेज कैसे सच्चाई उजागर करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। यह CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हुआ निर्विवाद और पक्का सबूत था जिसने सुप्रीम कोर्ट को यह साफ देखने का मौका दिया कि पीठासीन अधिकारी किस तरह से बेहिचक बैलेट पेपरों से छेड़छाड़ कर रहा था। इसी वीडियो साक्ष्य के आधार पर कोर्ट निर्णायक रूप से हस्तक्षेप कर पाई और चुनावी धांधली से पैदा हुए नतीजे को पलट दिया।

यह निर्देश चुनाव याचिकाओं में सबूत पेश करने की जिम्मेदारी को भी अनुचित रूप से याचिकाकर्ता पर डाल देता है। सबसे अहम सबूतों को नष्ट करके, चुनाव आयोग याचिकाकर्ताओं को कमजोर, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और मौखिक गवाही पर निर्भर होने के लिए मजबूर करता है जो न सिर्फ़ एकट्ठा करना कठिन होता है, बल्कि जिसे आसानी से खारिज भी किया जा सकता है। राज्य अपने तंत्र के जरिए, सक्रिय रूप से उन साक्ष्यों को नष्ट कर रहा है जो याचिकाकर्ता के दावे की पुष्टि कर सकते थे, जिससे पहले से ही जटिल कानूनी प्रक्रिया लगभग असंभव बना दी जाती है। यह चुनावी प्रक्रिया में न्याय की मूल भावना को ही कमजोर कर देता है, जिसे 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) की धारा 87 के तहत निष्पक्ष और पारदर्शी सुनवाई के सिद्धांत के रूप में स्थापित किया गया है।

जरूरी सवाल जो उठता वह साफ है: चंडीगढ़ जैसी कितनी चुनावी धांधलियां चुनाव आयोग की नई डेटा नष्ट करने की नीति के चलते अब न तो पकड़ में आएंगी, न साबित हो पाएंगी और न ही उनके लिए कोई सजा होगी? धांधली उजागर करने के सबसे असरदार टूलको हटा कर, यह निर्देश तथाकथित "गलत नैरेटिव" पर रोक नहीं लगाता बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि चाहे आधिकारिक नैरेटिव कितना भी दोषपूर्ण क्यों न हो, वही एकमात्र सत्य के रूप में बचा रहेगा।

V. निष्कर्ष और सिफारिशें: लोकतंत्र में पारदर्शिता को वापस लौटाना

प्रस्तुत तर्कों के समग्र विश्लेषण से एक अनिवार्य निष्कर्ष निकलता है। यह निर्देश, चुनाव आयोग के अनुच्छेद 324 के तहत पूर्ण अधिकारों का एक बहाना बनकर, न्यायसंगत प्रक्रिया के लिए कानूनी खामी को पूरा करने के बजाय, एक ऐसा सबूतहीन खालीपन पैदा करता है जो 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा स्थापित चुनावी न्याय व्यवस्था को बाधित करता है। यह अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत मतदाता के मूलभूत सूचना अधिकार का सीधा उल्लंघन है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने ADR (2002) से लेकर चुनावी बॉन्ड्स (2024) मामले तक की कई महत्वपूर्ण फैसलों के जरिए सावधानीपूर्वक विकसित किया है। ये फैसले मिलकर पारदर्शिता को भारतीय लोकतंत्र के अटूट और अनिवार्य स्तंभ के रूप में स्थापित करते हैं।

यह निर्देश अनुच्छेद 14 के तहत मनमानी के परीक्षण में असफल होता है, क्योंकि यह एक तर्कहीन और बेहद असंगत कदम है जो किसी भी वैध सार्वजनिक हित की पूर्ति नहीं करता और महत्वपूर्ण सार्वजनिक अभिलेखों के पूरी तरह से नष्ट किए जाने को सही ठहराने के लिए अपर्याप्त है।

इस मुद्दे को केवल एक बार की प्रशासनिक भूल के रूप में नहीं बल्कि एक चिंताजनक संस्थागत प्रवृत्ति के लक्षण के रूप में देखना चाहिए, जो बढ़ती हुई अस्पष्टता की ओर इशारा करता है। 1961 के चुनाव संचालन नियमों के संशोधित नियम 93(2)(ए) के त्रुटिपूर्ण विधायी आधार पर निर्मित यह निर्देश उस व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है जहां पारदर्शिता को एक मूल्यवान संपत्ति मानने की बजाय एक बोझ या समस्या के रूप में देखा और नियंत्रित किया जाता है। लोकतंत्र में, जानकारी के संभावित दुरुपयोग का जवाब कभी भी जानकारी को ही खत्म करना नहीं हो सकता। जनता का विश्वास बढ़ाने का रास्ता अधिक पारदर्शिता और खुलापन है, न कि जबरन छिपाना है। इस खतरनाक रुख को पलटने और भारत की चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की रोशनी वापस लाने के लिए निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं।

चुनाव आयोग को एक पारदर्शी, समावेशी और सलाह की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, जिसमें सभी संबंधित हितधारक शामिल हों जैसे कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां, चुनाव सुधारों पर काम करने वाली नागरिक समाज संस्थाएं, कानूनी विशेषज्ञ और पूर्व चुनाव आयुक्त। इस प्रक्रिया का उद्देश्य एक नया, व्यापक “चुनाव अभिलेख संरक्षण और पहुंच नीति” (Election Records Retention and Access Policy) तैयार करना होना चाहिए। इस नए ढांचे को नियमों में स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाना चाहिए और इसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु शामिल होने चाहिए:

● सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए एक महत्वपूर्ण रूप से लंबा, स्तरबद्ध संरक्षण अवधि स्थापित करनी चाहिए, जिसमें सामान्य चुनावों के लिए न्यूनतम संरक्षण अवधि कम से कम दो साल हो। यह अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप होगा और मुकदमों और शोध के लिए पर्याप्त समय देगा।

● इस डेटा के दीर्घकालिक संरक्षण और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक सुरक्षित, आधुनिक और ऑडिटेबल डिजिटल आर्काइव प्रणाली बनानी चाहिए।

● मुकदमेबाजी, शैक्षणिक शोध और सार्वजनिक जांच के लिए इस डेटा तक पहुंच प्रदान करने के स्पष्ट, न्यायसंगत और उचित नियम स्थापित करने चाहिए। इन प्रोटोकॉल में मतदाता की निजता की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए, जैसे कोर्ट के जरिए डेटा एक्सेस देना या जरूरी सूचनाओं को छुपाना (रेडेक्शन) ताकि व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहे। लेकिन इसके लिए पूरा रिकॉर्ड मिटाने जैसे कठोर कदम उठाना सही नहीं होगा।

चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखना सभी लोकतांत्रिक संस्थानों की साझा जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक भूमिका को तब सबसे बेहतर ढंग से निभा सकता है जब वह अपने कामकाज पर पर्दा डालने के बजाय पारदर्शिता को अपनाए जिससे उसकी ईमानदारी और जनता का भरोसा दोनों सुनिश्चित हो सकें।

(लेखक इस संगठन की कानूनी अनुसंधान टीम के सदस्य हैं)

Related

गुप्त मतदान व स्वतंत्र इच्छा के सिद्धांतों का उल्लंघन संभव, ईसीआई द्वारा लागू वोटिंग ऐप में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का खतरा: विशेषज्ञ की चेतावनी

बिहार: वैध मतदाताओं को बाहर करने की साजिश, चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का ‘गहन’ पुनरीक्षण चिंता का विषय

बिहार वोटर लिस्ट की जांच: जनवरी में अपडेट के बाद भी चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को बताया दोषपूर्ण