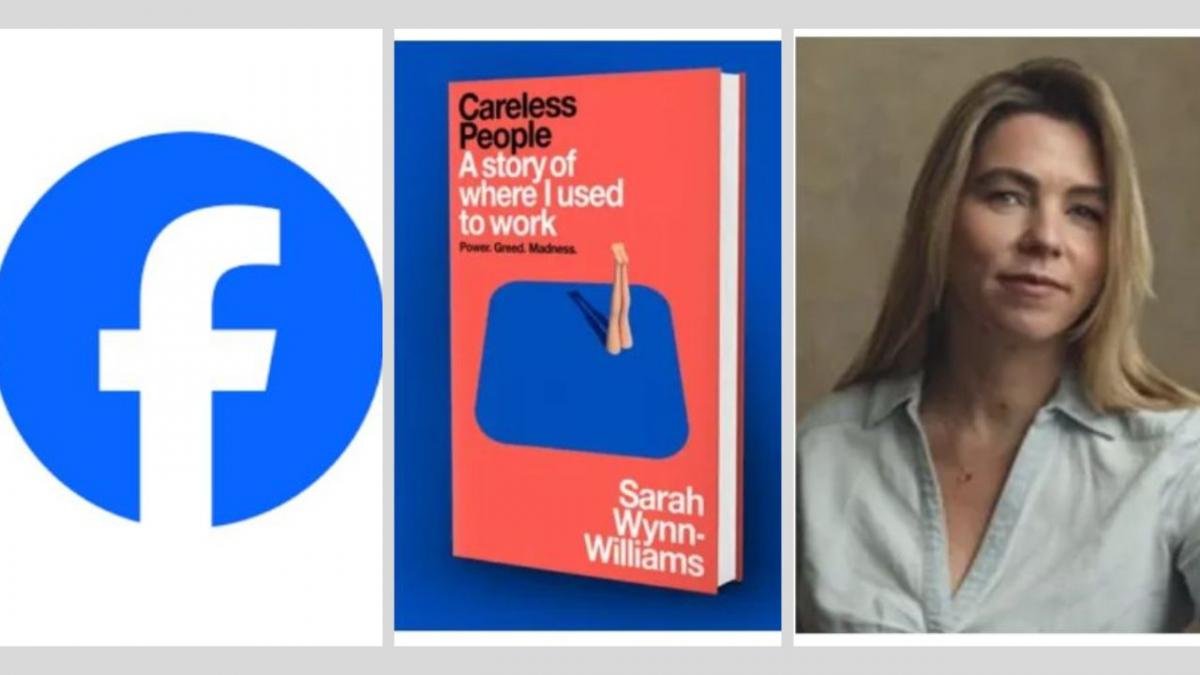

मेटा की पूर्व ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर सारा अपनी किताब 'केयरलेस पीपल' में 2013 में म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हुए नरसंहार और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए फेसबुक की भूमिका के बारे में विस्तार से लिखा है।

फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग 7 जनवरी 2025 को एक वीडियो में सेंसरशिप के खिलाफ बड़ी बातें कीं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत को नए युग की शुरुआत मानते हुए आने वाले दिनों में फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स पर अभिव्यक्ति को ज्यादा महत्व देने का वादा करते हैं। ट्रंप सरकार के साथ मिलकर दुनिया भर में अभिव्यक्ति की आजादी के लिए काम करने की घोषणा करते हैं। इस घोषणा के बाद 20 जनवरी को ट्रंप के राष्ट्रपति पदभार ग्रहण समारोह के दौरान आगे की लाइन में मौजूद दिखाई देते हैं।

लेकिन इसके ठीक दो माह बाद मार्क की कंपनी मेटा अपनी पूर्व ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर सारा विन विलियम्स की पुस्तक ‘केयरलेस पीपल’ पर प्रतिबंध लगाने में जोर लगा देती है।

ऐसे में मतलब साफ है कि फेसबुक के संस्थापक ज़ुकरबर्ग के कथनी और करनी में अंतर है। लेकिन क्या यह एक अपवाद है? या उन्होंने ऐसा अनजाने में किया?

बिल्कुल नहीं। उनकी कथनी और करनी में इस तरह के अंतर बार-बार हुए हैं। उन्होंने और उनकी कंपनी ने इस तरह के पाखंड बार-बार रचे हैं। अनजाने में नहीं। बल्कि सोच-समझकर। और अब तो सचमुच जैसा मार्क साहब ख़ुद कहते हैं ‘यह एक नए युग की शुरुआत है’। ट्रंप युग की शुरुआत।

द वायर की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूजीलैंड में जन्मी और पली-बढ़ी सारा विन विलियम्स यूनाइटेड नेशंस और न्यूजीलैंड एम्बेसी में राजनयिक रह चुकी थीं। 2010 के आसपास वाशिंगटन में काम करते हुए वह फेसबुक से काफी प्रभावित हुईं। उन्हें महसूस होने लगा कि फेसबुक एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया में बदलाव ला सकती है। लोगों के जीवन-स्तर को सुधारने में मदद कर सकती है। न्यूजीलैंड के भूकंप में उन्होंने देखा था कि कैसे फेसबुक ने लोगों के बीच त्वरित संदेश पहुंचाने में मदद की थी। सरकार भी इतने बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ने में कामयाब नहीं हुई थी।

वह समझ चुकी थीं कि आनेवाले दिनों में फेसबुक लोगों के जीवन को कितना प्रभावित करने वाला है। पर उन्हें क्या पता था कि ये प्रभाव कितना नकारात्मक सिद्ध होगा।

साल 2011 में जब सारा ने फेसबुक में अपने करियर की शुरुआत की, तो कंपनी से उन्हें काफी उम्मीदें थीं। उन्हें कंपनी के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और उस समय की मुख्य परिचालक शेरिल सैंडबर्ग के साथ निजी विमान में यात्रा करने का मौका मिला, विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलने और कंपनी की नीतियां तय करने व उन्हें लागू करने में भी मौका मिला। फेसबुक के शीर्ष अधिकारियों के साथ काम करते हुए उन्होंने उनके व्यवहार और विचार को करीब से समझा। समय के साथ सारा को यह एहसास हुआ कि मार्क और उनके करीबी सहयोगी काफी लापरवाह हैं और उनकी यह लापरवाही दुनियाभर के फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है।

साल 2017 तक सारा विलियम्स फेसबुक से पूरी तरह मायूस हो चुकी थीं। इन सात वर्षों में उन्होंने जिस उम्मीद के साथ शुरुआत की थी, वह धीरे-धीरे गहरी निराशा में बदल गई और इसी बदलाव के तमाम अनुभव उन्होंने अपनी इस पुस्तक में साझा किया है।

'केयरलेस पीपल' की प्रस्तावना एक रोचक कहानी से शुरू होती है। साल 2015 में पनामा के समुद्री तट पर अमेरिकी महाद्वीप के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हो रही थी, और सारा ने बड़ी मेहनत से मार्क जुकरबर्ग के लिए वहां शामिल होने का इंतजाम किया था। वह चाहती थीं कि मार्क इन नेताओं से व्यक्तिगत संपर्क बनाए ताकि फेसबुक को उन देशों में बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। लेकिन असल में कोई भी नेता उनसे बात करने को तैयार नहीं था, कनाडा के प्रधानमंत्री ने तो साफ मना कर दिया। इस तरह की अपमानजनक स्थिति में वहां मौजूद रहने का कोई मतलब नहीं था।

सारा किसी तरह मार्क और उनके सहयोगियों को लेकर उस अजीब और शर्मनाक माहौल से चुपचाप निकल जाने में सफल होती हैं। इस पूरे प्रसंग में हल्का हास्य और कॉमेडी भी झलकती है। सारा कहती हैं कि फेसबुक में बिताए उनके सात साल कुछ ऐसे ही रहे। 'शुरुआत उम्मीद और हास्य के साथ हुई, लेकिन अंत निराशा और पछतावे में हुआ।

साल 2013 में म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हुए नरसंहार और महिलाओं के साथ हुई यौन हिंसा की घटनाओं में फेसबुक की भूमिका पर सारा ने विस्तार से लिखा है। उन्होंने बताया कि उस समय म्यांमार में इंटरनेट का पर्याय ही फेसबुक था। वही एकमात्र मंच था जिससे अधिकतर लोग जुड़े थे। जब देश में हिंसा चरम पर थी, तब मानवाधिकार संगठनों और सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने बार-बार फेसबुक के अधिकारियों को आगाह किया, मगर फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

करीब पांच करोड़ की आबादी वाले देश में झूठ, अफवाह और नफरत को रोकने के लिए फेसबुक ने एक भी स्थायी कर्मचारी नियुक्त नहीं किया था। कंपनी केवल एक ठेके पर रखे गए व्यक्ति पर निर्भर थी। वह म्यांमार मूल का था, भाषा जानता था, लेकिन म्यांमार में नहीं बल्कि आयरलैंड की राजधानी डबलिन में रहता था। इतने संवेदनशील और भारी काम के लिए केवल एक व्यक्ति को जिम्मेदार बनाना ही कंपनी के रवैये और मंशा को उजागर करता है। वह व्यक्ति भी कई बार जानबूझकर नफरत से भरे पोस्ट्स को अनदेखा करता रहा।

म्यांमार में हुए नरसंहार के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की एक स्वतंत्र जांचकर्ता ने फेसबुक को 'दानव' बताया था। रॉयटर्स ने अपनी विशेष जांच रिपोर्ट में सीधे तौर पर फेसबुक को दोषी ठहराया और रिपोर्ट का शीर्षक ही था हेटबुक। कई अन्य विश्वसनीय रिपोर्ट्स भी इन निष्कर्षों की पुष्टि करती हैं। लेकिन केयरलेस पीपल इस लिहाज से अलग और अहम है क्योंकि इसमें सारा न केवल घटनाओं का ज़िक्र करती हैं, बल्कि कंपनी के भीतर की उन प्रक्रियाओं का पर्दाफाश भी करती हैं जो इन घटनाओं के पीछे थीं। वह साफ तौर पर शीर्ष अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करती हैं और कहती हैं ‘इस सच्चाई से हम मुंह मोड़ नहीं सकते कि फेसबुक के बिना म्यांमार आज एक बेहतर देश होता।’

चीन में फेसबुक जिन शर्तों पर संचालित हो रही थी, वे न केवल नैतिकता के खिलाफ थीं, बल्कि अमेरिकी कानून का भी सीधा उल्लंघन थीं। कंपनी वहां की सरकार के साथ यूज़र्स की निजी जानकारी साझा कर रही थी, उनके पोस्ट को सेंसर कर रही थी, और उन विदेशी यूज़र्स की निजता का भी हनन कर रही थी जो किसी न किसी रूप में चीनी नागरिकों के संपर्क में थे। यह सिर्फ अमेरिकी नहीं, बल्कि कई अन्य देशों के कानूनों का भी उल्लंघन था। सारा विलियम्स का कहना है कि जब अमेरिकी कांग्रेस ने इस विषय में पूछताछ की, तो मार्क जुकरबर्ग ने जानबूझकर झूठ बोला और सदन को गुमराह किया।

मेटा के शीर्ष पर बैठे लोग सिर्फ लापरवाह ही नहीं, बल्कि बेहद अनैतिक भी हैं। वे अपने तकनीकी और व्यावसायिक कौशल का इस्तेमाल इंसानी कमजोरियों को निशाना बनाने में करते हैं। सारा लिखती हैं कि ‘अप्रैल 2017 की एक रिपोर्ट में सामने आया था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम 13 से 17 साल की लड़कियों की भावनात्मक कमजोरियों की पहचान कर, उनसे जुड़े डेटा को विज्ञापनदाताओं को बेचते थे खासकर तब, जब वे लड़कियां खुद को "वर्थलेस", "स्टुपिड", "यूज़लेस", "इनसिक्योर", या "डिफीटिड" जैसे शब्दों से व्यक्त करती थीं, या अपने शरीर और वजन को लेकर असहज महसूस कर रही होती थीं।’

कैसी विडंबना है कि जब फेसबुक की सीओओ शेरिल सैंडबर्ग महिला सशक्तिकरण पर बड़े-बड़े बयान देती थीं और इस विषय पर एक किताब भी लिख चुकी थीं, तब सारा को खुद एक महिला के तौर पर काम करते हुए अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कंपनी ने बच्चों के जन्म और उनके परवरिश के दौरान सहयोग करने के बजाय उन्हें परेशान किया। इसके अलावा, सारा को यौन उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ा। एक बार, जब वह विदेश यात्रा से लौट रही थीं, तो शेरिल ने कहा, ‘तुम्हें मेरे बेड पर सोना चाहिए था’ , यह सुनकर सारा चौंक गईं थी।

सारा के बॉस जोएल कैपलन का व्यवहार इस मामले में और भी ज्यादा पीड़ादायक था। जोएल ने बार-बार सारा को परेशान किया और जब सारा ने उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की तो कंपनी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय, सारा को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जोएल कैपलन को पदोन्नति दी गई, और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद ग्रहण समारोह के तीन सप्ताह पहले उसे मेटा के ग्लोबल अफेयर्स का प्रेसिडेंट बना दिया गया।

फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग 7 जनवरी 2025 को एक वीडियो में सेंसरशिप के खिलाफ बड़ी बातें कीं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत को नए युग की शुरुआत मानते हुए आने वाले दिनों में फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स पर अभिव्यक्ति को ज्यादा महत्व देने का वादा करते हैं। ट्रंप सरकार के साथ मिलकर दुनिया भर में अभिव्यक्ति की आजादी के लिए काम करने की घोषणा करते हैं। इस घोषणा के बाद 20 जनवरी को ट्रंप के राष्ट्रपति पदभार ग्रहण समारोह के दौरान आगे की लाइन में मौजूद दिखाई देते हैं।

लेकिन इसके ठीक दो माह बाद मार्क की कंपनी मेटा अपनी पूर्व ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर सारा विन विलियम्स की पुस्तक ‘केयरलेस पीपल’ पर प्रतिबंध लगाने में जोर लगा देती है।

ऐसे में मतलब साफ है कि फेसबुक के संस्थापक ज़ुकरबर्ग के कथनी और करनी में अंतर है। लेकिन क्या यह एक अपवाद है? या उन्होंने ऐसा अनजाने में किया?

बिल्कुल नहीं। उनकी कथनी और करनी में इस तरह के अंतर बार-बार हुए हैं। उन्होंने और उनकी कंपनी ने इस तरह के पाखंड बार-बार रचे हैं। अनजाने में नहीं। बल्कि सोच-समझकर। और अब तो सचमुच जैसा मार्क साहब ख़ुद कहते हैं ‘यह एक नए युग की शुरुआत है’। ट्रंप युग की शुरुआत।

द वायर की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूजीलैंड में जन्मी और पली-बढ़ी सारा विन विलियम्स यूनाइटेड नेशंस और न्यूजीलैंड एम्बेसी में राजनयिक रह चुकी थीं। 2010 के आसपास वाशिंगटन में काम करते हुए वह फेसबुक से काफी प्रभावित हुईं। उन्हें महसूस होने लगा कि फेसबुक एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया में बदलाव ला सकती है। लोगों के जीवन-स्तर को सुधारने में मदद कर सकती है। न्यूजीलैंड के भूकंप में उन्होंने देखा था कि कैसे फेसबुक ने लोगों के बीच त्वरित संदेश पहुंचाने में मदद की थी। सरकार भी इतने बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ने में कामयाब नहीं हुई थी।

वह समझ चुकी थीं कि आनेवाले दिनों में फेसबुक लोगों के जीवन को कितना प्रभावित करने वाला है। पर उन्हें क्या पता था कि ये प्रभाव कितना नकारात्मक सिद्ध होगा।

साल 2011 में जब सारा ने फेसबुक में अपने करियर की शुरुआत की, तो कंपनी से उन्हें काफी उम्मीदें थीं। उन्हें कंपनी के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और उस समय की मुख्य परिचालक शेरिल सैंडबर्ग के साथ निजी विमान में यात्रा करने का मौका मिला, विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलने और कंपनी की नीतियां तय करने व उन्हें लागू करने में भी मौका मिला। फेसबुक के शीर्ष अधिकारियों के साथ काम करते हुए उन्होंने उनके व्यवहार और विचार को करीब से समझा। समय के साथ सारा को यह एहसास हुआ कि मार्क और उनके करीबी सहयोगी काफी लापरवाह हैं और उनकी यह लापरवाही दुनियाभर के फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है।

साल 2017 तक सारा विलियम्स फेसबुक से पूरी तरह मायूस हो चुकी थीं। इन सात वर्षों में उन्होंने जिस उम्मीद के साथ शुरुआत की थी, वह धीरे-धीरे गहरी निराशा में बदल गई और इसी बदलाव के तमाम अनुभव उन्होंने अपनी इस पुस्तक में साझा किया है।

'केयरलेस पीपल' की प्रस्तावना एक रोचक कहानी से शुरू होती है। साल 2015 में पनामा के समुद्री तट पर अमेरिकी महाद्वीप के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हो रही थी, और सारा ने बड़ी मेहनत से मार्क जुकरबर्ग के लिए वहां शामिल होने का इंतजाम किया था। वह चाहती थीं कि मार्क इन नेताओं से व्यक्तिगत संपर्क बनाए ताकि फेसबुक को उन देशों में बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। लेकिन असल में कोई भी नेता उनसे बात करने को तैयार नहीं था, कनाडा के प्रधानमंत्री ने तो साफ मना कर दिया। इस तरह की अपमानजनक स्थिति में वहां मौजूद रहने का कोई मतलब नहीं था।

सारा किसी तरह मार्क और उनके सहयोगियों को लेकर उस अजीब और शर्मनाक माहौल से चुपचाप निकल जाने में सफल होती हैं। इस पूरे प्रसंग में हल्का हास्य और कॉमेडी भी झलकती है। सारा कहती हैं कि फेसबुक में बिताए उनके सात साल कुछ ऐसे ही रहे। 'शुरुआत उम्मीद और हास्य के साथ हुई, लेकिन अंत निराशा और पछतावे में हुआ।

साल 2013 में म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हुए नरसंहार और महिलाओं के साथ हुई यौन हिंसा की घटनाओं में फेसबुक की भूमिका पर सारा ने विस्तार से लिखा है। उन्होंने बताया कि उस समय म्यांमार में इंटरनेट का पर्याय ही फेसबुक था। वही एकमात्र मंच था जिससे अधिकतर लोग जुड़े थे। जब देश में हिंसा चरम पर थी, तब मानवाधिकार संगठनों और सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने बार-बार फेसबुक के अधिकारियों को आगाह किया, मगर फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

करीब पांच करोड़ की आबादी वाले देश में झूठ, अफवाह और नफरत को रोकने के लिए फेसबुक ने एक भी स्थायी कर्मचारी नियुक्त नहीं किया था। कंपनी केवल एक ठेके पर रखे गए व्यक्ति पर निर्भर थी। वह म्यांमार मूल का था, भाषा जानता था, लेकिन म्यांमार में नहीं बल्कि आयरलैंड की राजधानी डबलिन में रहता था। इतने संवेदनशील और भारी काम के लिए केवल एक व्यक्ति को जिम्मेदार बनाना ही कंपनी के रवैये और मंशा को उजागर करता है। वह व्यक्ति भी कई बार जानबूझकर नफरत से भरे पोस्ट्स को अनदेखा करता रहा।

म्यांमार में हुए नरसंहार के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की एक स्वतंत्र जांचकर्ता ने फेसबुक को 'दानव' बताया था। रॉयटर्स ने अपनी विशेष जांच रिपोर्ट में सीधे तौर पर फेसबुक को दोषी ठहराया और रिपोर्ट का शीर्षक ही था हेटबुक। कई अन्य विश्वसनीय रिपोर्ट्स भी इन निष्कर्षों की पुष्टि करती हैं। लेकिन केयरलेस पीपल इस लिहाज से अलग और अहम है क्योंकि इसमें सारा न केवल घटनाओं का ज़िक्र करती हैं, बल्कि कंपनी के भीतर की उन प्रक्रियाओं का पर्दाफाश भी करती हैं जो इन घटनाओं के पीछे थीं। वह साफ तौर पर शीर्ष अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करती हैं और कहती हैं ‘इस सच्चाई से हम मुंह मोड़ नहीं सकते कि फेसबुक के बिना म्यांमार आज एक बेहतर देश होता।’

चीन में फेसबुक जिन शर्तों पर संचालित हो रही थी, वे न केवल नैतिकता के खिलाफ थीं, बल्कि अमेरिकी कानून का भी सीधा उल्लंघन थीं। कंपनी वहां की सरकार के साथ यूज़र्स की निजी जानकारी साझा कर रही थी, उनके पोस्ट को सेंसर कर रही थी, और उन विदेशी यूज़र्स की निजता का भी हनन कर रही थी जो किसी न किसी रूप में चीनी नागरिकों के संपर्क में थे। यह सिर्फ अमेरिकी नहीं, बल्कि कई अन्य देशों के कानूनों का भी उल्लंघन था। सारा विलियम्स का कहना है कि जब अमेरिकी कांग्रेस ने इस विषय में पूछताछ की, तो मार्क जुकरबर्ग ने जानबूझकर झूठ बोला और सदन को गुमराह किया।

मेटा के शीर्ष पर बैठे लोग सिर्फ लापरवाह ही नहीं, बल्कि बेहद अनैतिक भी हैं। वे अपने तकनीकी और व्यावसायिक कौशल का इस्तेमाल इंसानी कमजोरियों को निशाना बनाने में करते हैं। सारा लिखती हैं कि ‘अप्रैल 2017 की एक रिपोर्ट में सामने आया था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम 13 से 17 साल की लड़कियों की भावनात्मक कमजोरियों की पहचान कर, उनसे जुड़े डेटा को विज्ञापनदाताओं को बेचते थे खासकर तब, जब वे लड़कियां खुद को "वर्थलेस", "स्टुपिड", "यूज़लेस", "इनसिक्योर", या "डिफीटिड" जैसे शब्दों से व्यक्त करती थीं, या अपने शरीर और वजन को लेकर असहज महसूस कर रही होती थीं।’

कैसी विडंबना है कि जब फेसबुक की सीओओ शेरिल सैंडबर्ग महिला सशक्तिकरण पर बड़े-बड़े बयान देती थीं और इस विषय पर एक किताब भी लिख चुकी थीं, तब सारा को खुद एक महिला के तौर पर काम करते हुए अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कंपनी ने बच्चों के जन्म और उनके परवरिश के दौरान सहयोग करने के बजाय उन्हें परेशान किया। इसके अलावा, सारा को यौन उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ा। एक बार, जब वह विदेश यात्रा से लौट रही थीं, तो शेरिल ने कहा, ‘तुम्हें मेरे बेड पर सोना चाहिए था’ , यह सुनकर सारा चौंक गईं थी।

सारा के बॉस जोएल कैपलन का व्यवहार इस मामले में और भी ज्यादा पीड़ादायक था। जोएल ने बार-बार सारा को परेशान किया और जब सारा ने उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की तो कंपनी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय, सारा को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जोएल कैपलन को पदोन्नति दी गई, और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद ग्रहण समारोह के तीन सप्ताह पहले उसे मेटा के ग्लोबल अफेयर्स का प्रेसिडेंट बना दिया गया।