भारत के चुनावी तंत्र के दुरुपयोग और जनता के जनादेश की चोरी की आशंकाओं के बीच, अब ज्यादा दूर नहीं जब देशभर में ‘नागरिक अवज्ञा आंदोलन’ का आह्वान गूंज उठेगा।

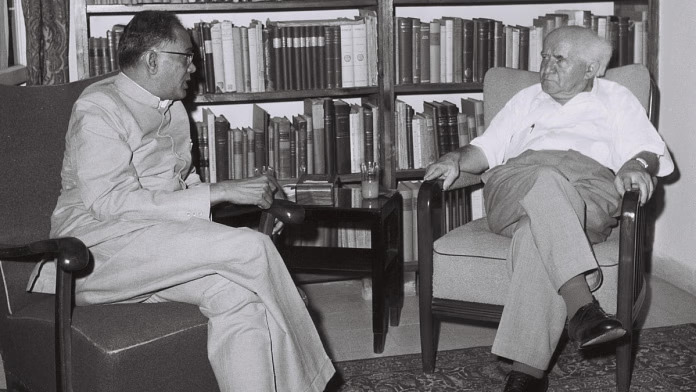

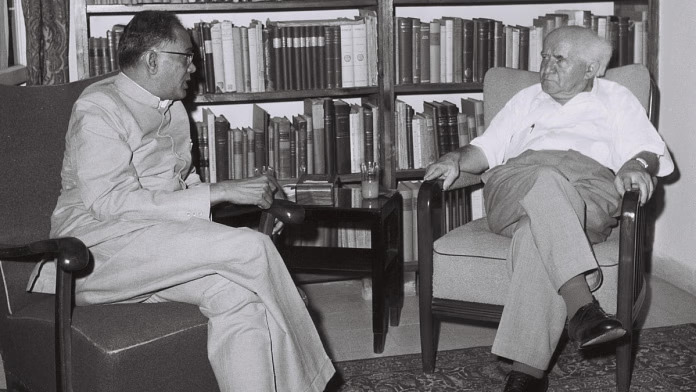

फोटो साभार : विकीपीडिया कॉमन्स (फाइल फोटो)

भारत में आपातकाल के 50 साल हो रहे हैं, लेकिन बिहार, जो जयप्रकाश नारायण की धरती है और जहां से उस दौर की लड़ाई शुरू हुई थी, वह इस वक्त संकट से गुजर रहा है। और इसकी वजह भी जायज़ है। राज्य की करीब 30 से 40 फीसदी वोटर आबादी अपने वोट देने के हक से वंचित हो सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग ने बहुत जल्दबाज़ी और मनमाने तरीके से वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू कर दी है।

वैसे भी, भारत की चुनाव प्रणाली को लेकर शक जताए जा रहे हैं कि इसका इस्तेमाल लोगों के जनादेश को आसानी से चुराने के हथियार की तरह किया जा रहा है। इसी वजह से पश्चिम बंगाल की मौजूदा सांसद महुआ मोइत्रा ने खुलेआम 'सिविल डिसओबेडिएंस' (सविनय अवज्ञा) की अपील की है। ऐसा लग नहीं रहा कि ये अपील यहीं थमेगी, जल्द ही ये पूरे देश में गूंज सकती है।

दिलचस्प बात ये है कि जयप्रकाश नारायण ही आज़ादी के बाद देश के सबसे बड़े सविनय अवज्ञा आंदोलन के सूत्रधार और नेता थे और ये आंदोलन बिहार से ही शुरू हुआ था।

इतिहासकार धर्मपाल की 1971 की किताब "Civil Disobedience in Indian Tradition" की भूमिका लिखते हुए जयप्रकाश नारायण ने लिखा, “भारतीय इतिहास के क्रम में शासक और शासित (प्रजा) के बीच उनके-अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को लेकर एक आपसी समझ विकसित हो गई थी। जब भी किसी तानाशाही शासक ने इस पारंपरिक रिश्ते के ढांचे को तोड़ा, तो लोगों को परंपरागत तरीके से यानी शांतिपूर्ण असहयोग और सविनय अवज्ञा के जरिए प्रतिरोध करने का हक था। ऐसा भी लगता है कि जब इस तरह की कार्रवाई होती थी तो शासक वर्ग की प्रतिक्रिया इसे गैरकानूनी विद्रोह, बगावत या राजद्रोह की तरह दबाने की नहीं होती थी, बल्कि इसे एक न्यायोचित कार्य माना जाता था, जिसे जल्दी और आपसी बातचीत से सुलझाने की जरूरत होती थी।”

जेपी का सविनय अवज्ञा आंदोलन

जेपी ने 5 जून 1974 को पटना से अपने ऐतिहासिक भाषण के जरिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की घोषणा कर दी थी। उनके कड़े शब्दों ने उस दिन इतिहास रच दिया, "यह क्रांति है, दोस्तों! हम यहां सिर्फ विधानसभा भंग करवाने नहीं आए हैं। वह तो हमारे सफर का एक छोटा-सा मुकाम है। हमें बहुत आगे जाना है… आज़ादी के 27 साल बाद भी इस देश की जनता भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार और हर तरह के अन्याय से पीड़ित है… हमें पूरी क्रांति चाहिए, इससे कम कुछ नहीं!"

इसी घोषणा के साथ ‘जेपी आंदोलन’ की शुरुआत हुई। एक ऐसा जनआंदोलन जो विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों का गठजोड़ था, जिनके विचार, रुचियां, जीवन की स्थितियां और उद्देश्य आपस में काफी भिन्न थे। हालांकि ‘संपूर्ण क्रांति’ इसका अंतिम लक्ष्य था, लेकिन जेपी आंदोलन की शुरुआत सविनय अवज्ञा, शांतिपूर्ण प्रतिरोध और असहयोग से हुई। जेपी ने यह मार्ग इसलिए चुना क्योंकि वे उस पुरानी कहावत से प्रेरित थे, "आसमान का लक्ष्य बनाओ, तो सितारों तक तो पहुंच ही जाओगे।" यह कहावत बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और महान उपलब्धियों के लिए मेहनत करने को प्रोत्साहित करती है।

टेम्प्लेट के अनुसार, 7 जून 1974 को एक अहिंसक सत्याग्रह शुरू किया गया। जेपी ने सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को एक साल तक बंद करने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से कर न भरने की भी अपील की और सरकार को पंगु बनाने के लिए अभियान चलाए। इसके बाद के दिनों में, कई लोग विधानसभा के गेट पर धरना देने और पिकेटिंग करने के दौरान गिरफ्तार किए गए। 13 जुलाई को विधानसभा सत्र समाप्त होने के बावजूद, इसके विघटन की मांगें और आंदोलन कम नहीं हुए। जेपी के कक्षाओं और परीक्षाओं के बहिष्कार के आह्वान पर मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली।

पहले चरण का आंदोलन जुलाई के तीसरे सप्ताह में समाप्त हुआ। दूसरा और ज्यादा उग्र चरण 1 अगस्त से शुरू हुआ, जब बिना कर (नो-टैक्स) अभियान की शुरुआत हुई। किसानों को सलाह दी गई कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्धारित अनाज पर राज्य कर रोक दें। अंग्रेजी और देसी शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की गई। पूरे माहौल में अराजकता फैल गई। केवल डाक-टेलिग्राफ, अस्पताल, अदालतें, रेलवे, बैंक और राशन की दुकानों जैसे विभागों को छूट दी गई। जेपी ने छात्रों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 से 15 बैठकें आयोजित करें ताकि प्रदर्शन न करने वाले विधायकों के खिलाफ जनमत बनाया जा सके।

जमशेदपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी ने पुलिस से आग्रह किया कि वे ऐसे आदेशों का पालन न करें जो उनके विवेक के खिलाफ हों। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि फिलहाल यह आह्वान गांधीवादी तरीके से है और इसे बगावत का आह्वान नहीं समझना चाहिए। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब वे पूरी बगावत का आह्वान करेंगे।

अक्टूबर तक, आंदोलन कुछ धीमा होने लगा था, जबकि सविनय अवज्ञा कार्यक्रम को लागू करने में हिंसा और जबरदस्ती के मामले बढ़ गए थे। यह आंदोलन मुख्य रूप से शहरी इलाकों तक सीमित था और गरीब किसान, खेतिहर मजदूर और असंगठित कामगार इसमें शामिल नहीं हो पा रहे थे।

आंदोलन को फिर से ताकत देने और इसके दायरे को बढ़ाने के लिए जेपी ने एक नई कार्ययोजना घोषित की, जिसमें 2 अक्टूबर से संघर्ष को तेज करने की बात शामिल थी। 3 से 5 अक्टूबर के बीच तीन दिनों का बंद आयोजित किया गया। इस बंद का नेतृत्व करते हुए, जेपी 3 अक्टूबर को अपने समर्थकों के साथ पटना की सड़कों पर मार्च किया। लोग सड़कों पर खड़े होकर उनका समर्थन कर रहे थे। उन्होंने अपना मार्च सचिवालय के मुख्य द्वार पर समाप्त किया और वहां धरना देकर बैठ गए, उनके साथ समर्थक, उत्सुक दर्शक, मीडिया और प्रशासनिक अधिकारियों के कुछ लोग भी मौजूद थे।

बंद की सफलता के बाद, जेपी ने राज्य सत्ता को एक और सीधी चुनौती दी। छात्र और जन संघर्ष समिति (People’s Struggle Committee) के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वे बड़ी संख्या में ब्लॉक, सब-डिवीजन और जिला कार्यालयों पर पहुंचें, वहां के कामकाज को पंगु बना दें और समानांतर, क्रांतिकारी जन सरकारें या जनता सरकार स्थापित करें।

ये जनता की ताकत के छोटे-छोटे संगठन (micro-organs) विवादों का निपटारा करेंगे, आवश्यक वस्तुओं की उचित कीमत पर बिक्री सुनिश्चित करेंगे, भूमिहीन लोगों को सीलिंग-सरप्लस लैंड का पुनर्वितरण करेंगे, कालाबाज़ारी और जमाखोरी को रोकेंगे और जाति आधारित उत्पीड़न के खिलाफ लड़ेंगे।

साथ ही, इनसे लोगों की सोच में धीरे-धीरे बदलाव लाने की उम्मीद थी ताकि वे अस्पृश्यता, जातिवाद और उसके प्रतीकों जैसे ब्राह्मणों द्वारा पवित्र धागा पहनना, पितृसत्ता और इसके रूप जैसे कम उम्र में शादी और दहेज प्रथा को ठुकरा सकें।

लोगों ने जेपी के आह्वान का समर्थन क्यों किया?

हालांकि जेपी ने बार-बार कहा कि यह आंदोलन लोकतांत्रिक और अहिंसात्मक है, फिर भी कुछ जगहों पर जबरन हिंसा भी देखने को मिली। दुकानदारों को अपनी दुकानों के शटर गिराने के लिए मजबूर किया गया। ट्रेनों और बसों को मनमाने तरीके से रोका गया। भभुआ, सासाराम, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और दानापुर के रेलवे स्टेशनों पर छोटे बच्चे भी रेलवे ट्रैक को ब्लॉक करते देखे गए।

पुलिस ने बेरहमी से दमन किया। सैकड़ों छात्रों को पीटा गया और गिरफ्तार किया गया, जिनमें कई महिलाएं और लड़कियां भी शामिल थीं। उन्हें हज़ारीबाग, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, आरा, बांकीपुर और पटना की जेलों में बंद किया गया। 2 से 5 अक्टूबर के बीच कई जगहों पर पुलिस ने गोली चलाई, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। पटना शहर में एक ही घटना में पुलिस ने बाईस राउंड फायर किए और अनौपचारिक सूत्रों के अनुसार वहां करीब सत्तर-पचहत्तर लोगों की जान गई।

फिर भी, जेपी पीछे नहीं हटे क्योंकि वे हॉवर्ड ज़िन (1970) की इस विचार से पूरी तरह सहमत थे कि सिविल डिसओबेडिएंस हमारी समस्या नहीं है। हमारी असली समस्या है, सिविल ओबेडिएंस। हमारी समस्या यह है कि दुनिया भर के लोग अपने नेताओं के आदेशों का आंख मूंदकर पालन करते हैं… और इसी ओबेडिएंस के कारण लाखों लोग मारे गए हैं। हमारी समस्या यह है कि लोग गरीबी, भूख, मूर्खता, युद्ध और क्रूरता के सामने भी चुपचाप आदेश मानते रहते हैं। हमारी समस्या यह है कि जब जेलें छोटे चोरों से भरी होती हैं… और बड़े चोर देश चला रहे होते हैं। यही असली समस्या है।" लोकतंत्र के आधी सदी से चल रहे “अभ्यास” के बाद भी आज यह बात कितनी सच है? पचास साल के लोकतांत्रिक 'अनुभव' के बाद भी, क्या आज यह कथन उतना ही सच नहीं लगता।

जब इंदिरा गांधी को सांसद पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, तब 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा में जयप्रकाश नारायण (जेपी) ने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का एलान किया। उन्होंने मंच से साफ कहा, "मित्रों, यह सविनय अवज्ञा कई रूपों में होगी। ऐसा समय आ सकता है जब, अगर ये लोग नहीं सुनते, तो सरकार को अमान्य घोषित करना पड़े। इन्हें न नैतिक अधिकार है, न कानूनी, न संवैधानिक, इसलिए हम इन्हें नहीं मानेंगे, इनके साथ सहयोग नहीं करेंगे, इन्हें टैक्स का एक पैसा नहीं देंगे।" उसके बाद जो हुआ, वह अब इतिहास बन चुका है।

इस आंदोलन के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जेपी की सक्रिय भागीदारी ही वह मुख्य कारण थी जिसने विभिन्न गैर-कांग्रेस शक्तियों को राजनीतिक कार्रवाई के लिए एकजुट किया। ये दल, संगठन और क्षेत्र कांग्रेस के अंदरूनी गुटों से ज्यादा अलग नहीं थे, लेकिन उनके पास कोई साझा मकसद या नेतृत्व नहीं था, जब तक कि कांग्रेस के शासन के खिलाफ विरोध तीव्र नहीं हुआ और जेपी उनके सामने एक नेता के रूप में उभरे।

जेपी इस भूमिका को निभाने में सक्षम इसलिए थे क्योंकि उनकी जनता में एक विशिष्ट छवि थी। वे ईमानदारी और भ्रष्टाचार दूर करने के लिए मशहूर थे, साथ ही नैतिक और शारीरिक साहस के लिए भी जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके साहसिक कारनामों से पैदा हुआ था। उन्हें भारतीय जनता की तकदीर की ज्यादा चिंता थी और शायद सबसे अहम बात यह थी कि वे सत्ता के पदों को स्वीकार करने से इनकार करते थे। भारतीय परंपरा में 'ऋषि' की अवधारणा प्रचलित है—ऐसे व्यक्ति जो सत्ता में नहीं होते, लेकिन उन लोगों पर नैतिक अधिकार जमाते हैं जो सत्ता में होते हैं। गांधी जी को भी ऐसे ही देखा जाता था और लोग जेपी को भी इसी नजर से देखने लगे।

आज, जेपी के जन आंदोलन का मकसद न केवल जिंदा है, बल्कि और भी मजबूत हो चुका है। सच्चे देशभक्त ने पहले ही रास्ता तैयार कर दिया है।

[लेख के कुछ भाग लेखक की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक “इमरजेंसी और नियो-इमरजेंसी: हू विल डिफेंड डेमोक्रेसी?” (The Browser, चंडीगढ़) से लिए गए हैं।]

एम.जी. देवसहायम एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और पीपल-फर्स्ट के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भारतीय सेना में भी सेवा की है। चंडीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, वे जेल में जेपी के संरक्षक थे। उन्होंने आपातकाल का नजदीकी अनुभव किया और “इमरजेंसी और नियो-इमरजेंसी: हू विल डिफेंड डेमोक्रेसी?” नाम की पुस्तक भी लिखी है। यह लेखक के अपने निजी विचार हैं।

इस लेख का मूल संस्करण द प्रिंट में प्रकाशित हुआ था और इसे लेखक की अनुमति से यहां पुनः प्रकाशित किया जा रहा है।

फोटो साभार : विकीपीडिया कॉमन्स (फाइल फोटो)

भारत में आपातकाल के 50 साल हो रहे हैं, लेकिन बिहार, जो जयप्रकाश नारायण की धरती है और जहां से उस दौर की लड़ाई शुरू हुई थी, वह इस वक्त संकट से गुजर रहा है। और इसकी वजह भी जायज़ है। राज्य की करीब 30 से 40 फीसदी वोटर आबादी अपने वोट देने के हक से वंचित हो सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग ने बहुत जल्दबाज़ी और मनमाने तरीके से वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू कर दी है।

वैसे भी, भारत की चुनाव प्रणाली को लेकर शक जताए जा रहे हैं कि इसका इस्तेमाल लोगों के जनादेश को आसानी से चुराने के हथियार की तरह किया जा रहा है। इसी वजह से पश्चिम बंगाल की मौजूदा सांसद महुआ मोइत्रा ने खुलेआम 'सिविल डिसओबेडिएंस' (सविनय अवज्ञा) की अपील की है। ऐसा लग नहीं रहा कि ये अपील यहीं थमेगी, जल्द ही ये पूरे देश में गूंज सकती है।

दिलचस्प बात ये है कि जयप्रकाश नारायण ही आज़ादी के बाद देश के सबसे बड़े सविनय अवज्ञा आंदोलन के सूत्रधार और नेता थे और ये आंदोलन बिहार से ही शुरू हुआ था।

इतिहासकार धर्मपाल की 1971 की किताब "Civil Disobedience in Indian Tradition" की भूमिका लिखते हुए जयप्रकाश नारायण ने लिखा, “भारतीय इतिहास के क्रम में शासक और शासित (प्रजा) के बीच उनके-अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को लेकर एक आपसी समझ विकसित हो गई थी। जब भी किसी तानाशाही शासक ने इस पारंपरिक रिश्ते के ढांचे को तोड़ा, तो लोगों को परंपरागत तरीके से यानी शांतिपूर्ण असहयोग और सविनय अवज्ञा के जरिए प्रतिरोध करने का हक था। ऐसा भी लगता है कि जब इस तरह की कार्रवाई होती थी तो शासक वर्ग की प्रतिक्रिया इसे गैरकानूनी विद्रोह, बगावत या राजद्रोह की तरह दबाने की नहीं होती थी, बल्कि इसे एक न्यायोचित कार्य माना जाता था, जिसे जल्दी और आपसी बातचीत से सुलझाने की जरूरत होती थी।”

जेपी का सविनय अवज्ञा आंदोलन

जेपी ने 5 जून 1974 को पटना से अपने ऐतिहासिक भाषण के जरिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की घोषणा कर दी थी। उनके कड़े शब्दों ने उस दिन इतिहास रच दिया, "यह क्रांति है, दोस्तों! हम यहां सिर्फ विधानसभा भंग करवाने नहीं आए हैं। वह तो हमारे सफर का एक छोटा-सा मुकाम है। हमें बहुत आगे जाना है… आज़ादी के 27 साल बाद भी इस देश की जनता भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार और हर तरह के अन्याय से पीड़ित है… हमें पूरी क्रांति चाहिए, इससे कम कुछ नहीं!"

इसी घोषणा के साथ ‘जेपी आंदोलन’ की शुरुआत हुई। एक ऐसा जनआंदोलन जो विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों का गठजोड़ था, जिनके विचार, रुचियां, जीवन की स्थितियां और उद्देश्य आपस में काफी भिन्न थे। हालांकि ‘संपूर्ण क्रांति’ इसका अंतिम लक्ष्य था, लेकिन जेपी आंदोलन की शुरुआत सविनय अवज्ञा, शांतिपूर्ण प्रतिरोध और असहयोग से हुई। जेपी ने यह मार्ग इसलिए चुना क्योंकि वे उस पुरानी कहावत से प्रेरित थे, "आसमान का लक्ष्य बनाओ, तो सितारों तक तो पहुंच ही जाओगे।" यह कहावत बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और महान उपलब्धियों के लिए मेहनत करने को प्रोत्साहित करती है।

टेम्प्लेट के अनुसार, 7 जून 1974 को एक अहिंसक सत्याग्रह शुरू किया गया। जेपी ने सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को एक साल तक बंद करने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से कर न भरने की भी अपील की और सरकार को पंगु बनाने के लिए अभियान चलाए। इसके बाद के दिनों में, कई लोग विधानसभा के गेट पर धरना देने और पिकेटिंग करने के दौरान गिरफ्तार किए गए। 13 जुलाई को विधानसभा सत्र समाप्त होने के बावजूद, इसके विघटन की मांगें और आंदोलन कम नहीं हुए। जेपी के कक्षाओं और परीक्षाओं के बहिष्कार के आह्वान पर मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली।

पहले चरण का आंदोलन जुलाई के तीसरे सप्ताह में समाप्त हुआ। दूसरा और ज्यादा उग्र चरण 1 अगस्त से शुरू हुआ, जब बिना कर (नो-टैक्स) अभियान की शुरुआत हुई। किसानों को सलाह दी गई कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्धारित अनाज पर राज्य कर रोक दें। अंग्रेजी और देसी शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की गई। पूरे माहौल में अराजकता फैल गई। केवल डाक-टेलिग्राफ, अस्पताल, अदालतें, रेलवे, बैंक और राशन की दुकानों जैसे विभागों को छूट दी गई। जेपी ने छात्रों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 से 15 बैठकें आयोजित करें ताकि प्रदर्शन न करने वाले विधायकों के खिलाफ जनमत बनाया जा सके।

जमशेदपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी ने पुलिस से आग्रह किया कि वे ऐसे आदेशों का पालन न करें जो उनके विवेक के खिलाफ हों। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि फिलहाल यह आह्वान गांधीवादी तरीके से है और इसे बगावत का आह्वान नहीं समझना चाहिए। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब वे पूरी बगावत का आह्वान करेंगे।

अक्टूबर तक, आंदोलन कुछ धीमा होने लगा था, जबकि सविनय अवज्ञा कार्यक्रम को लागू करने में हिंसा और जबरदस्ती के मामले बढ़ गए थे। यह आंदोलन मुख्य रूप से शहरी इलाकों तक सीमित था और गरीब किसान, खेतिहर मजदूर और असंगठित कामगार इसमें शामिल नहीं हो पा रहे थे।

आंदोलन को फिर से ताकत देने और इसके दायरे को बढ़ाने के लिए जेपी ने एक नई कार्ययोजना घोषित की, जिसमें 2 अक्टूबर से संघर्ष को तेज करने की बात शामिल थी। 3 से 5 अक्टूबर के बीच तीन दिनों का बंद आयोजित किया गया। इस बंद का नेतृत्व करते हुए, जेपी 3 अक्टूबर को अपने समर्थकों के साथ पटना की सड़कों पर मार्च किया। लोग सड़कों पर खड़े होकर उनका समर्थन कर रहे थे। उन्होंने अपना मार्च सचिवालय के मुख्य द्वार पर समाप्त किया और वहां धरना देकर बैठ गए, उनके साथ समर्थक, उत्सुक दर्शक, मीडिया और प्रशासनिक अधिकारियों के कुछ लोग भी मौजूद थे।

बंद की सफलता के बाद, जेपी ने राज्य सत्ता को एक और सीधी चुनौती दी। छात्र और जन संघर्ष समिति (People’s Struggle Committee) के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वे बड़ी संख्या में ब्लॉक, सब-डिवीजन और जिला कार्यालयों पर पहुंचें, वहां के कामकाज को पंगु बना दें और समानांतर, क्रांतिकारी जन सरकारें या जनता सरकार स्थापित करें।

ये जनता की ताकत के छोटे-छोटे संगठन (micro-organs) विवादों का निपटारा करेंगे, आवश्यक वस्तुओं की उचित कीमत पर बिक्री सुनिश्चित करेंगे, भूमिहीन लोगों को सीलिंग-सरप्लस लैंड का पुनर्वितरण करेंगे, कालाबाज़ारी और जमाखोरी को रोकेंगे और जाति आधारित उत्पीड़न के खिलाफ लड़ेंगे।

साथ ही, इनसे लोगों की सोच में धीरे-धीरे बदलाव लाने की उम्मीद थी ताकि वे अस्पृश्यता, जातिवाद और उसके प्रतीकों जैसे ब्राह्मणों द्वारा पवित्र धागा पहनना, पितृसत्ता और इसके रूप जैसे कम उम्र में शादी और दहेज प्रथा को ठुकरा सकें।

लोगों ने जेपी के आह्वान का समर्थन क्यों किया?

हालांकि जेपी ने बार-बार कहा कि यह आंदोलन लोकतांत्रिक और अहिंसात्मक है, फिर भी कुछ जगहों पर जबरन हिंसा भी देखने को मिली। दुकानदारों को अपनी दुकानों के शटर गिराने के लिए मजबूर किया गया। ट्रेनों और बसों को मनमाने तरीके से रोका गया। भभुआ, सासाराम, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और दानापुर के रेलवे स्टेशनों पर छोटे बच्चे भी रेलवे ट्रैक को ब्लॉक करते देखे गए।

पुलिस ने बेरहमी से दमन किया। सैकड़ों छात्रों को पीटा गया और गिरफ्तार किया गया, जिनमें कई महिलाएं और लड़कियां भी शामिल थीं। उन्हें हज़ारीबाग, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, आरा, बांकीपुर और पटना की जेलों में बंद किया गया। 2 से 5 अक्टूबर के बीच कई जगहों पर पुलिस ने गोली चलाई, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। पटना शहर में एक ही घटना में पुलिस ने बाईस राउंड फायर किए और अनौपचारिक सूत्रों के अनुसार वहां करीब सत्तर-पचहत्तर लोगों की जान गई।

फिर भी, जेपी पीछे नहीं हटे क्योंकि वे हॉवर्ड ज़िन (1970) की इस विचार से पूरी तरह सहमत थे कि सिविल डिसओबेडिएंस हमारी समस्या नहीं है। हमारी असली समस्या है, सिविल ओबेडिएंस। हमारी समस्या यह है कि दुनिया भर के लोग अपने नेताओं के आदेशों का आंख मूंदकर पालन करते हैं… और इसी ओबेडिएंस के कारण लाखों लोग मारे गए हैं। हमारी समस्या यह है कि लोग गरीबी, भूख, मूर्खता, युद्ध और क्रूरता के सामने भी चुपचाप आदेश मानते रहते हैं। हमारी समस्या यह है कि जब जेलें छोटे चोरों से भरी होती हैं… और बड़े चोर देश चला रहे होते हैं। यही असली समस्या है।" लोकतंत्र के आधी सदी से चल रहे “अभ्यास” के बाद भी आज यह बात कितनी सच है? पचास साल के लोकतांत्रिक 'अनुभव' के बाद भी, क्या आज यह कथन उतना ही सच नहीं लगता।

जब इंदिरा गांधी को सांसद पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, तब 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा में जयप्रकाश नारायण (जेपी) ने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का एलान किया। उन्होंने मंच से साफ कहा, "मित्रों, यह सविनय अवज्ञा कई रूपों में होगी। ऐसा समय आ सकता है जब, अगर ये लोग नहीं सुनते, तो सरकार को अमान्य घोषित करना पड़े। इन्हें न नैतिक अधिकार है, न कानूनी, न संवैधानिक, इसलिए हम इन्हें नहीं मानेंगे, इनके साथ सहयोग नहीं करेंगे, इन्हें टैक्स का एक पैसा नहीं देंगे।" उसके बाद जो हुआ, वह अब इतिहास बन चुका है।

इस आंदोलन के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जेपी की सक्रिय भागीदारी ही वह मुख्य कारण थी जिसने विभिन्न गैर-कांग्रेस शक्तियों को राजनीतिक कार्रवाई के लिए एकजुट किया। ये दल, संगठन और क्षेत्र कांग्रेस के अंदरूनी गुटों से ज्यादा अलग नहीं थे, लेकिन उनके पास कोई साझा मकसद या नेतृत्व नहीं था, जब तक कि कांग्रेस के शासन के खिलाफ विरोध तीव्र नहीं हुआ और जेपी उनके सामने एक नेता के रूप में उभरे।

जेपी इस भूमिका को निभाने में सक्षम इसलिए थे क्योंकि उनकी जनता में एक विशिष्ट छवि थी। वे ईमानदारी और भ्रष्टाचार दूर करने के लिए मशहूर थे, साथ ही नैतिक और शारीरिक साहस के लिए भी जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके साहसिक कारनामों से पैदा हुआ था। उन्हें भारतीय जनता की तकदीर की ज्यादा चिंता थी और शायद सबसे अहम बात यह थी कि वे सत्ता के पदों को स्वीकार करने से इनकार करते थे। भारतीय परंपरा में 'ऋषि' की अवधारणा प्रचलित है—ऐसे व्यक्ति जो सत्ता में नहीं होते, लेकिन उन लोगों पर नैतिक अधिकार जमाते हैं जो सत्ता में होते हैं। गांधी जी को भी ऐसे ही देखा जाता था और लोग जेपी को भी इसी नजर से देखने लगे।

आज, जेपी के जन आंदोलन का मकसद न केवल जिंदा है, बल्कि और भी मजबूत हो चुका है। सच्चे देशभक्त ने पहले ही रास्ता तैयार कर दिया है।

[लेख के कुछ भाग लेखक की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक “इमरजेंसी और नियो-इमरजेंसी: हू विल डिफेंड डेमोक्रेसी?” (The Browser, चंडीगढ़) से लिए गए हैं।]

एम.जी. देवसहायम एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और पीपल-फर्स्ट के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भारतीय सेना में भी सेवा की है। चंडीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, वे जेल में जेपी के संरक्षक थे। उन्होंने आपातकाल का नजदीकी अनुभव किया और “इमरजेंसी और नियो-इमरजेंसी: हू विल डिफेंड डेमोक्रेसी?” नाम की पुस्तक भी लिखी है। यह लेखक के अपने निजी विचार हैं।

इस लेख का मूल संस्करण द प्रिंट में प्रकाशित हुआ था और इसे लेखक की अनुमति से यहां पुनः प्रकाशित किया जा रहा है।

Related

बिहार: वैध मतदाताओं को बाहर करने की साजिश, चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का ‘गहन’ पुनरीक्षण चिंता का विषय

बिहार में मतदाता सूची संशोधन को लेकर चुनाव आयोग के विवेक पर सवाल: सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, क्या बिहार पर मताधिकार संकट और मतदाताओं के संदिग्ध होने का खतरा मंडरा रहा है?

बिहार : अजीत अंजुम के खिलाफ मामला दर्ज करना पत्रकारों को डराना है कि वे एसआईआर प्रक्रिया पर रिपोर्टिंग न करें!