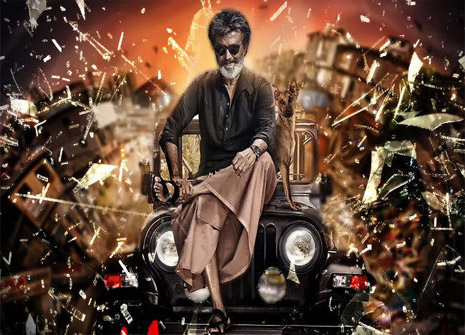

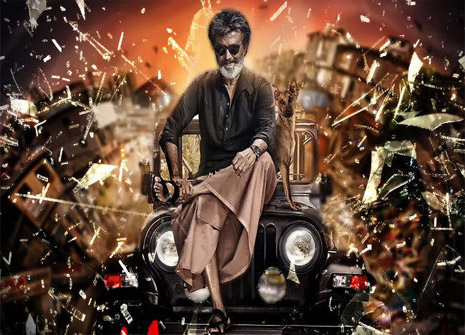

'काला' क्या सचमुच सिर्फ एक हफ्ते की फिल्म थी? माना जाता है कि बाजार को सिर्फ मुनाफे से मतलब होता है और इसके लिए वह इस बात की फिक्र नहीं करता कि समाज या राजनीति के मुद्दे क्या हैं या उनका हासिल क्या है! इस लिहाज से देखें तो 'काला' फिल्म से कमाई की खबरें कई पहले की फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ने वाली बताई गईं। पहले तीन दिन में सौ करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार और फिर कमाई के आंकड़े के लगभग ढाई सौ करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच जाने की खबरें आईं। फिर आखिर 'काला' फिल्म दिल्ली-एनसीआर के सभी सिनेमा घरों में से सिर्फ एक हफ्ते में क्यों हटा दी गई! मुझे कई जगहों के बारे में लोगों ने बताया कि वहां से भी यह फिल्म हटा दी गई। खासतौर पर उत्तर भारत के तमाम इलाकों और यहां तक कि नागपुर, जयपुर या हिंदी भाषी सभी जगहों पर यही हाल रहा।

अगर किसी फिल्म के सिनेमा हॉल में चलने या नहीं चलने की वजह कमाई और कारोबार होती तो 'काला' को अभी कई हफ्ते तक चलना था। कम कमाई और 'रेस-3' का रिलीज होना कोई बड़ी वजह नहीं थी। 'रेस-3' की इस दलील के बीच यह याद रखिए कि कुछ ऐसी फिल्में पिछले दो या तीन हफ्ते से अभी भी चल रही हैं, जो न केवल कहानी और प्रस्तुति में, बल्कि कमाई या कारोबार के मामले में भी 'काला' से काफी पीछे हैं।

मसलन, 'रेस-3' रिलीज होने के बावजूद 11 मई को रिलीज हुई 'राजी' चौथे हफ्ते (15/6/2018) भी दिल्ली-एनसीआर के नौ सिनेमा हॉल में नौ शो में चल रही थी। इसी तरह, 25 मई को रिलीज हुई 'परमाणु' तीसरे हफ्ते भी दिल्ली-एनसीआर के तेईस सिनेमा हॉल में तेईस शो में, 1 जून को रिलीज हुई 'वीरे दी वेडिंग' तीसरे हफ्ते सैंतीस सिनेमा घरों में अड़तालीस शो में चल रही थी। यहां तक कि पंजाबी फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा' भी तीसरे हफ्ते दिल्ली-एनसीआर के चौंतीस सिनेमा हॉल में अड़तीस शो में चल रही थी।

बॉक्स ऑफिस पर इन सभी फिल्मों की कमाई का भी अध्ययन किया जाए तो ये सभी 'काला' के सामने आसपास भी नहीं हैं। फिर 'काला' के हटा दिए जाने और इन सबके इस तरह जोर-शोर से चलने की क्या वजहें हो सकती हैं? ज्यादा विस्तार से कहने के बजाय सिर्फ इतना देख लिया जाए कि 'काला' के व्यापक सामाजिक-राजनीतिक महत्त्व के बरक्स ये फिल्में व्यक्ति की चेतना को कुछ खास नहीं देतीं। मसलन, 'राजी' और 'परमाणु' एक ऐसी देशभक्ति फिल्म है, जो अंतिम तौर पर आरएसएस-भाजपा की राजनीति को सुहाती है। 'वीरे दी वेडिंग' देशभक्ति फिल्म नहीं है, लेकिन स्त्री केंद्रित होने के बावजूद उसमें व्यापक आम स्त्री के लिए कोई अहम संदेश, पितृसत्ता के खिलाफ चेतना से जद्दोजहद या मनोरंजन जैसा कुछ मौजूद नहीं है। इसी तरह, 'कैरी ऑन जट्टा' पंजाबी भाषा की फिल्म है और उसका सीमित दर्शक वर्ग है।

मैंने सिनेमा हॉलों में कई ऐसी फिल्में देखी हैं, जिसमें कुल दस या बारह दर्शक थे, लेकिन वे दो या इससे ज्यादा हफ्ते तक चलीं। राम-रहीम की फिल्म 'मैसेंजर ऑफ गॉड' तो कई महीने तक एक सिनेमा हॉल में लगी रही थी। उसमें कितने और कौन लोग देखने जा रहे थे, यह अलग सवाल है।

जहां तक काला का सवाल है, सिर्फ एक हफ्ते के भीतर ढाई सौ करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करना अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि इसे देखने सिनेमा हॉलों में कितने लोग जा रहे थे। देखने वालों में बहुत सारे लोग ऐसे थे, जो या तो इस फिल्म को दोबारा देख रहे थे या फिर अपने संपर्क के तमाम लोगों को देखने भेज रहे थे। हजारों लोगों ने यह तय किया था कि अगले हफ्ते या छुट्टी के पहले दिन देखेंगे। लेकिन उन सबके लिए अब अफसोस है या सीडी या पाइरेटेड फाइल का विकल्प है।

गौरतलब है कि 'क्वीन' के बाद 'काला' ऐसी फिल्म साबित होने वाली थी, जिसे पहले हफ्ते में कम लोग पहुंचे (इसके बावजूद फिल्म शुरू के तीन दिनों में ही सौ करोड़ की कमाई पार कर गई!)। लेकिन पहले हफ्ते में जिस तेजी से इस फिल्म के बारे में प्रचार हुआ, अगले हफ्तों में इसके दर्शक कई गुना बढ़ने वाले थे।

दरअसल, समाज की सियासत और सिनेमा के कारोबार पर जिनके लगाम हैं, उन्हें सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि अगले हफ्तों में इस फिल्म के दर्शक बढ़ने वाले थे। तो आखिर 'काला' की ओर उमड़ने वाले दर्शकों से किसको डर था? तो अगर 'काला' को गायब करने के पीछे किसी खास राजनीतिक समूह का दबाव या निर्देशन काम कर रहा हो, तो इसमें हैरान होने की बात नहीं है।

यह जरूर देखना चाहिए कि सिनेमा के कारोबार के कुल हिस्से पर किसका कब्जा है और वह इसे कैसे संचालित करता है। भारत में किसी समस्या का केवल आर्थिक कारण खोजना अधूरा मनोरंजन भर बन कर रह जाता है। जैसे मीडिया के बारे में कह दिया जाता है कि आर्थिक मुनाफे या कमाई की वजह से मीडिया किसी खास राजनीतिक धारा के पक्ष में काम करता है। लेकिन सच केवल यह नहीं है। अगर मीडिया संस्थानों के कर्ताधर्ता पैसा लेकर हिंदुत्व के प्रचार-प्रसार का जिम्मा उठाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे केवल आर्थिक मुनाफा देख रहे हैं। इससे उनके सामाजिक हित भी पूरे हो रहे हैं, इसलिए वे यह अतिरिक्त मुनाफे का सौदा तय करते हैं। सच कहें तो वे बिना आर्थिक मुनाफे के भी सामाजिक मुनाफे का सरोकार निबाहते रहते हैं। हिंदुत्व के प्रचार-प्रसार या उसे थोपने का मतलब ब्राह्मणवाद की जड़ें मजबूत करना है। अगर कोई ब्राह्मणवाद विरोधी राजनीतिक धारा मीडिया को इतना ही पैसा दे, तो वह ब्राह्मणवाद के खिलाफ विचारों के प्रचार-प्रसार का जिम्मा नहीं उठाएगी।

इसी बिंदु से देखें तब समझ में आता है कि समूचे हिंदी क्षेत्र से 'काला' को महज एक हफ्ते में सिनेमा घरों से पूरी तरह से गायब कर देने की वजह क्या रही हो सकती है। 'काला' ब्राह्मणवाद के खिलाफ दलित आंदोलन के राजनीतिक उभार की एक ताकतवर दखल है। जिन लोगों ने भी 'काला' देखी, वे जानते हैं कि यह अकेली फिल्म इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत रखती है कि इसे जनता को संबोधित करने वाली भूमिका में मददगार बनाया जा सकता है। यह फिल्म सामाजिक सशक्तीकरण में आर्थिक पक्ष की अहमियत की स्थापना के लिए यह उससे पहले अपने सम्मान और स्वाभिमान का अधिकार पहचानने की जरूरत बताती है। सामाजिक रूप से थोड़ा भी जागरूक व्यक्ति इस फिल्म को देखने के बाद मनोबल के स्तर पर खुद बेहद मजबूत होता हुआ पाएगा! यानी यह फिल्म सामाजिक यथास्थितिवाद में पीड़ित के पुराने ढांचे को तोड़-फोड़ देता है। हम जिस समाज में रहते हैं, उसकी पारंपरिक शक्ल में यह सहज नहीं है। इसके बाद बनने वाले समाज की कल्पना हम कर सकते हैं।

सही है कि फिल्में यथार्थ नहीं होती हैं। लेकिन मेरी निजी राय यह है कि समाज का मानस तैयार करने में फिल्मों की अहमियत काफी है। यह बेवजह नहीं है कि आज के दौर में सिनेमा घरों तक पहुंचने वाली बहुत सारी फिल्मों में राष्ट्रवाद के पर्दे में लपेट कर हिंदुत्व या ब्राह्मणवाद का एजेंडा परोसा जा रहा है। 'बाजीराव मस्तानी', 'पद्मावत', 'परमाणु', 'बाहुबली' जैसी कभी किसी काल्पनिक कहानियों तो कभी ऐतिहासिक आख्यानों को तोड़-मरोड़ कर, उसे झूठ बना कर, वीभत्सताओं को महिमामंडित कर, अपने अनुकूल बना कर पेश किया जा रहा है। ऐसा करने वालों को पता है कि कोई नेता संबोधित करने के लिए महज पांच हजार लोगों के समूह के लिए तरस जाता है, लेकिन एक फिल्म एक शो में एक साथ देश के लाखों लोगों को संबोधित करती है। तो 'काला' की अहमियत इसमें थी और अब यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि फिल्मों का कारोबार संचालित करने वालों या सिनेमा घरों के मालिकों ने 'काला' को क्यों अचानक परिदृश्य से गायब कर दिया!

(यह आर्टिकल पत्रकार अरविंद शेष के ब्लॉग चार्वाक से साभार लिया गया है.)

अगर किसी फिल्म के सिनेमा हॉल में चलने या नहीं चलने की वजह कमाई और कारोबार होती तो 'काला' को अभी कई हफ्ते तक चलना था। कम कमाई और 'रेस-3' का रिलीज होना कोई बड़ी वजह नहीं थी। 'रेस-3' की इस दलील के बीच यह याद रखिए कि कुछ ऐसी फिल्में पिछले दो या तीन हफ्ते से अभी भी चल रही हैं, जो न केवल कहानी और प्रस्तुति में, बल्कि कमाई या कारोबार के मामले में भी 'काला' से काफी पीछे हैं।

मसलन, 'रेस-3' रिलीज होने के बावजूद 11 मई को रिलीज हुई 'राजी' चौथे हफ्ते (15/6/2018) भी दिल्ली-एनसीआर के नौ सिनेमा हॉल में नौ शो में चल रही थी। इसी तरह, 25 मई को रिलीज हुई 'परमाणु' तीसरे हफ्ते भी दिल्ली-एनसीआर के तेईस सिनेमा हॉल में तेईस शो में, 1 जून को रिलीज हुई 'वीरे दी वेडिंग' तीसरे हफ्ते सैंतीस सिनेमा घरों में अड़तालीस शो में चल रही थी। यहां तक कि पंजाबी फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा' भी तीसरे हफ्ते दिल्ली-एनसीआर के चौंतीस सिनेमा हॉल में अड़तीस शो में चल रही थी।

बॉक्स ऑफिस पर इन सभी फिल्मों की कमाई का भी अध्ययन किया जाए तो ये सभी 'काला' के सामने आसपास भी नहीं हैं। फिर 'काला' के हटा दिए जाने और इन सबके इस तरह जोर-शोर से चलने की क्या वजहें हो सकती हैं? ज्यादा विस्तार से कहने के बजाय सिर्फ इतना देख लिया जाए कि 'काला' के व्यापक सामाजिक-राजनीतिक महत्त्व के बरक्स ये फिल्में व्यक्ति की चेतना को कुछ खास नहीं देतीं। मसलन, 'राजी' और 'परमाणु' एक ऐसी देशभक्ति फिल्म है, जो अंतिम तौर पर आरएसएस-भाजपा की राजनीति को सुहाती है। 'वीरे दी वेडिंग' देशभक्ति फिल्म नहीं है, लेकिन स्त्री केंद्रित होने के बावजूद उसमें व्यापक आम स्त्री के लिए कोई अहम संदेश, पितृसत्ता के खिलाफ चेतना से जद्दोजहद या मनोरंजन जैसा कुछ मौजूद नहीं है। इसी तरह, 'कैरी ऑन जट्टा' पंजाबी भाषा की फिल्म है और उसका सीमित दर्शक वर्ग है।

मैंने सिनेमा हॉलों में कई ऐसी फिल्में देखी हैं, जिसमें कुल दस या बारह दर्शक थे, लेकिन वे दो या इससे ज्यादा हफ्ते तक चलीं। राम-रहीम की फिल्म 'मैसेंजर ऑफ गॉड' तो कई महीने तक एक सिनेमा हॉल में लगी रही थी। उसमें कितने और कौन लोग देखने जा रहे थे, यह अलग सवाल है।

जहां तक काला का सवाल है, सिर्फ एक हफ्ते के भीतर ढाई सौ करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करना अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि इसे देखने सिनेमा हॉलों में कितने लोग जा रहे थे। देखने वालों में बहुत सारे लोग ऐसे थे, जो या तो इस फिल्म को दोबारा देख रहे थे या फिर अपने संपर्क के तमाम लोगों को देखने भेज रहे थे। हजारों लोगों ने यह तय किया था कि अगले हफ्ते या छुट्टी के पहले दिन देखेंगे। लेकिन उन सबके लिए अब अफसोस है या सीडी या पाइरेटेड फाइल का विकल्प है।

गौरतलब है कि 'क्वीन' के बाद 'काला' ऐसी फिल्म साबित होने वाली थी, जिसे पहले हफ्ते में कम लोग पहुंचे (इसके बावजूद फिल्म शुरू के तीन दिनों में ही सौ करोड़ की कमाई पार कर गई!)। लेकिन पहले हफ्ते में जिस तेजी से इस फिल्म के बारे में प्रचार हुआ, अगले हफ्तों में इसके दर्शक कई गुना बढ़ने वाले थे।

दरअसल, समाज की सियासत और सिनेमा के कारोबार पर जिनके लगाम हैं, उन्हें सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि अगले हफ्तों में इस फिल्म के दर्शक बढ़ने वाले थे। तो आखिर 'काला' की ओर उमड़ने वाले दर्शकों से किसको डर था? तो अगर 'काला' को गायब करने के पीछे किसी खास राजनीतिक समूह का दबाव या निर्देशन काम कर रहा हो, तो इसमें हैरान होने की बात नहीं है।

यह जरूर देखना चाहिए कि सिनेमा के कारोबार के कुल हिस्से पर किसका कब्जा है और वह इसे कैसे संचालित करता है। भारत में किसी समस्या का केवल आर्थिक कारण खोजना अधूरा मनोरंजन भर बन कर रह जाता है। जैसे मीडिया के बारे में कह दिया जाता है कि आर्थिक मुनाफे या कमाई की वजह से मीडिया किसी खास राजनीतिक धारा के पक्ष में काम करता है। लेकिन सच केवल यह नहीं है। अगर मीडिया संस्थानों के कर्ताधर्ता पैसा लेकर हिंदुत्व के प्रचार-प्रसार का जिम्मा उठाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे केवल आर्थिक मुनाफा देख रहे हैं। इससे उनके सामाजिक हित भी पूरे हो रहे हैं, इसलिए वे यह अतिरिक्त मुनाफे का सौदा तय करते हैं। सच कहें तो वे बिना आर्थिक मुनाफे के भी सामाजिक मुनाफे का सरोकार निबाहते रहते हैं। हिंदुत्व के प्रचार-प्रसार या उसे थोपने का मतलब ब्राह्मणवाद की जड़ें मजबूत करना है। अगर कोई ब्राह्मणवाद विरोधी राजनीतिक धारा मीडिया को इतना ही पैसा दे, तो वह ब्राह्मणवाद के खिलाफ विचारों के प्रचार-प्रसार का जिम्मा नहीं उठाएगी।

इसी बिंदु से देखें तब समझ में आता है कि समूचे हिंदी क्षेत्र से 'काला' को महज एक हफ्ते में सिनेमा घरों से पूरी तरह से गायब कर देने की वजह क्या रही हो सकती है। 'काला' ब्राह्मणवाद के खिलाफ दलित आंदोलन के राजनीतिक उभार की एक ताकतवर दखल है। जिन लोगों ने भी 'काला' देखी, वे जानते हैं कि यह अकेली फिल्म इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत रखती है कि इसे जनता को संबोधित करने वाली भूमिका में मददगार बनाया जा सकता है। यह फिल्म सामाजिक सशक्तीकरण में आर्थिक पक्ष की अहमियत की स्थापना के लिए यह उससे पहले अपने सम्मान और स्वाभिमान का अधिकार पहचानने की जरूरत बताती है। सामाजिक रूप से थोड़ा भी जागरूक व्यक्ति इस फिल्म को देखने के बाद मनोबल के स्तर पर खुद बेहद मजबूत होता हुआ पाएगा! यानी यह फिल्म सामाजिक यथास्थितिवाद में पीड़ित के पुराने ढांचे को तोड़-फोड़ देता है। हम जिस समाज में रहते हैं, उसकी पारंपरिक शक्ल में यह सहज नहीं है। इसके बाद बनने वाले समाज की कल्पना हम कर सकते हैं।

सही है कि फिल्में यथार्थ नहीं होती हैं। लेकिन मेरी निजी राय यह है कि समाज का मानस तैयार करने में फिल्मों की अहमियत काफी है। यह बेवजह नहीं है कि आज के दौर में सिनेमा घरों तक पहुंचने वाली बहुत सारी फिल्मों में राष्ट्रवाद के पर्दे में लपेट कर हिंदुत्व या ब्राह्मणवाद का एजेंडा परोसा जा रहा है। 'बाजीराव मस्तानी', 'पद्मावत', 'परमाणु', 'बाहुबली' जैसी कभी किसी काल्पनिक कहानियों तो कभी ऐतिहासिक आख्यानों को तोड़-मरोड़ कर, उसे झूठ बना कर, वीभत्सताओं को महिमामंडित कर, अपने अनुकूल बना कर पेश किया जा रहा है। ऐसा करने वालों को पता है कि कोई नेता संबोधित करने के लिए महज पांच हजार लोगों के समूह के लिए तरस जाता है, लेकिन एक फिल्म एक शो में एक साथ देश के लाखों लोगों को संबोधित करती है। तो 'काला' की अहमियत इसमें थी और अब यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि फिल्मों का कारोबार संचालित करने वालों या सिनेमा घरों के मालिकों ने 'काला' को क्यों अचानक परिदृश्य से गायब कर दिया!

(यह आर्टिकल पत्रकार अरविंद शेष के ब्लॉग चार्वाक से साभार लिया गया है.)