डुप्लिकेट वोटरों से लेकर मतदाता सूची से गैरकानूनी हटाने तक, विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर लापरवाही और मिलीभगत का आरोप लगाया है।

भारतीय गणराज्य की मूल भावना यह है कि सरकारें अपनी वैधता जनता की सहमति से प्राप्त करती हैं, और यह सहमति स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से व्यक्त होती है। यह केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा और स्वशासन की नींव है। यह सिद्धांत हमारे संविधान में निहित है और न्यायपालिका द्वारा वर्षों से बार-बार पुष्ट किया गया है। यदि इस व्यवस्था पर आघात पहुंचता है, तो गणराज्य की संवैधानिक संरचना धीरे-धीरे खोखली होने लगती है।

हालांकि, वर्तमान समय में यह बुनियादी वादा अभूतपूर्व दबाव में है। चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताओं के संगठित आरोपों ने जनता का चुनाव आयोग पर भरोसा कमजोर कर दिया है। यह वही संस्था है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनावों की “देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण” की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहां बात केवल कुछ चुनावी परिणामों की नहीं, बल्कि पूरे चुनावी तंत्र की साख दांव पर है।

इस विवाद को सबसे अधिक बल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की हालिया प्रेजेंटेशन से मिला, जिसमें उन्होंने “वोट चोरी” का मुद्दा उठाया। 7 अगस्त को दी गई इस प्रेजेंटेशन में उन्होंने आरोप लगाया कि बेंगलुरु सेंट्रल जैसी सीटों के नतीजे फर्जी मतदाता सूची प्रक्रियाओं के जरिए जानबूझकर बदले गए। इसके कुछ समय बाद, उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने खुलासा किया कि 2022 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची की गड़बड़ियों से संबंधित 18,000 नोटरी शपथपत्र जमा किए थे, लेकिन उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। इन आरोपों को और बल तब मिला, जब बीजू जनता दल (बीजद) ने अगस्त 2025 में घोषणा की कि वह ओडिशा में 2024 के चुनावों में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं को लेकर ओडिशा हाईकोर्ट का रुख करेगा। इन घटनाओं को एक साथ देखने पर स्पष्ट होता है कि यह किसी एक पार्टी की शिकायत नहीं, बल्कि एक सर्वदलीय चिंता है कि चुनाव संचालन की जिम्मेदारी निभाने वाला संस्थान, चुनाव आयोग, अपने कर्तव्यों में विफल रहा है।

7 अगस्त की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, जो अब भी व्यापक प्रतिक्रिया और बहस का कारण बनी हुई है, राहुल गांधी ने 8 जून को “महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग” शीर्षक से कई लेख लिखे थे। इनमें उन्होंने पहले भी मतदाता सूचियों का मुद्दा उठाया था। उन्होंने लिखा: “मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज ऐसे उपकरण हैं, जिनका उपयोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, न कि उन्हें तिजोरी में बंद रखने के लिए। भारत की जनता को यह भरोसा दिलाया जाना चाहिए कि कोई रिकॉर्ड नष्ट नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।”

आरोप गंभीर और स्पष्ट हैं। इनमें कई दावे शामिल हैं, जैसे एक ही मतदाता का कई निर्वाचन क्षेत्रों में डुप्लिकेट पंजीकरण, नकली या गैर-मौजूद पते दर्ज करना, कई लोगों को एक ही घर या यहां तक कि व्यावसायिक स्थलों पर निवास के रूप में दिखाना, धुंधली या अमान्य तस्वीरें, और पहली बार मतदाता बनने वालों के लिए बनाए गए फॉर्म-6 का दुरुपयोग। सबसे चिंताजनक बात यह है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम, दलित और यादव समुदाय के कई वैध मतदाताओं को बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से हटाया गया है, जो लक्षित मताधिकार छीनने जैसा मामला है। जब इसे उन क्षेत्रों में बहुत कम मतों के अंतर के साथ देखा जाए, तो ये गड़बड़ियां गहरा असर डालती हैं। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, “सिर्फ 25 सीटों की चोरी” ही राष्ट्रीय सत्ता के संतुलन को बदलने के लिए पर्याप्त हो सकती है।

इन आरोपों के साथ-साथ, चुनाव आयोग पर जानबूझकर पारदर्शिता न दिखाने और सबूतों को दबाने के भी आरोप लग रहे हैं। राजनीतिक दल वर्षों से मशीन-रीडेबल (मशीन द्वारा पढ़े जाने योग्य) मतदाता सूचियों की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने केवल स्कैन की हुई, चित्र-आधारित पीडीएफ फाइलें ही उपलब्ध कराई हैं, जो डिजिटल जांच को प्रभावी ढंग से रोकती हैं।

चुनाव केंद्रों से सीसीटीवी फुटेज की मांग को अस्वीकार कर दिया गया है, और दिसंबर 2024 में, ऐसे रिकॉर्ड्स प्राप्त करने के नियमों में असामान्य रूप से जल्द संशोधन किए गए, ताकि पारदर्शिता को सीमित किया जा सके। महत्वपूर्ण सीसीटीवी साक्ष्यों का विनाश, चुनावी नियमों में अंतिम क्षणों में किए गए संशोधन, और आयोग द्वारा विपक्षी सांसदों के संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इंकार ने यह संदेह गहरा किया है कि ये कमियां केवल संयोग नहीं, बल्कि एक प्रणालीगत समस्या हैं।

इन चिंताओं को और बढ़ाते हुए, चुनाव आयोग ने 30 मई, 2025 को चुनाव के वीडियो और फोटोग्राफिक रिकॉर्ड्स के संकलन की अवधि को परिणामों की घोषणा के बाद केवल 45 दिनों तक सीमित कर दिया। यह पहले के नियमों से काफी अलग है, जहां रिकॉर्ड्स को 3 महीने से लेकर एक साल तक रखा जाता था। चुनाव आयोग ने इसका कारण “हाल ही में सामग्री के दुरुपयोग” को बताया और वीडियोग्राफी को “आंतरिक प्रबंधन उपकरण” के रूप में प्रस्तुत किया।

चुनाव आयोग ने अपनी ओर से सभी आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया है कि वह पूरी निष्पक्षता के साथ काम करता है। 17 अगस्त, 2025 को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया कि “चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्षी दल है और न ही कोई सत्तारूढ़ पार्टी। सभी बराबर हैं।” फिर भी, आयोग का यह बार-बार जोर देना कि चयनित शिकायतकर्ता (सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित अधिकारी) को ऐसी कोई “आयोग की अंतिम चेतावनी” नहीं दी गई है और किसी भी जांच की प्रक्रिया तभी शुरू होगी, जब वे शपथपत्र पेश करेंगे, यह कानून के साथ मेल नहीं खाता। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 22 स्पष्ट रूप से चुनावी अधिकारियों को स्वयं कार्रवाई करने का अधिकार देती है, ताकि किसी भी विसंगति को सुधारा जा सके—यह अधिकार छोड़ा नहीं जा सकता। आलोचकों का कहना है कि नागरिकों और दलों पर बोझ डालकर आयोग ने अपनी संवैधानिक भूमिका को उलट दिया है।

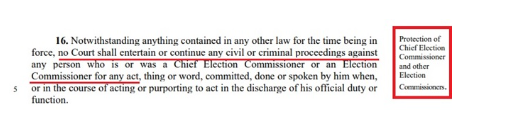

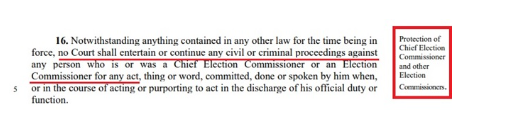

विवाद को और बढ़ाने वाली बात यह है कि 2023 में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम पारित किया गया, जो आयुक्तों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान किए गए कार्यों के लिए नागरिक या आपराधिक कार्यवाही से व्यापक संरक्षण प्रदान करता है। 2024 के आम चुनावों से ठीक पहले पारित यह प्रावधान इस आशंका को बढ़ाता है कि चुनावी निष्पक्षता सुनिश्चित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था अब जवाबदेही से मुक्त हो गई है।

यह लेख संकट के सभी आयामों की समीक्षा करता है। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों, विशेष रूप से विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए आरोपों, चुनाव आयोग के खंडन, चुनावों को नियंत्रित करने वाले कानूनी और संवैधानिक ढांचे, और उन तंत्रों—कानूनी, न्यायिक, और अनुशासनात्मक—का विवरण दिया गया है, जिनके माध्यम से जवाबदेही को लागू किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तर्क प्रस्तुत करता है कि आज का सवाल यह नहीं है कि इस या उस निर्वाचन क्षेत्र में अनियमितताएं हुईं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या वह संवैधानिक तंत्र, जिसे लगभग एक अरब भारतीयों के मताधिकार की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया है, अब भी लोगों का विश्वास हासिल कर सकता है।

नागरिक समाज ने मोर्चा संभाला

राजनीतिक विपक्ष के सक्रिय होने से पहले ही, नागरिक समूहों और पूर्व नौकरशाहों तथा न्यायाधीशों ने 2017 के बाद से चुनाव आयोग में जवाबदेही की बढ़ती कमी को उजागर किया था। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और कांस्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप (सीसीजी)—जिन्होंने सिटिजन्स कमीशन ऑन इलेक्शंस (सीसीई) की स्थापना की—इन समूहों में प्रमुख हैं। हाल ही में, वोट फॉर डेमोक्रेसी (वीएफडी) एक ऐसा मंच बनकर उभरा है, जिसने डेटा विश्लेषण के माध्यम से भारत की चुनावी प्रणाली में व्यापक विसंगतियों को उजागर किया है।

भाग I - निर्वाचन आयोग के खिलाफ आरोप

निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता को सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी के अगस्त 2025 में दिए गए “वोट चोरी” संबंधी बयान से मिली, जिसमें उन्होंने बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र और बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के अन्य हिस्सों से जुड़े “चुनाव चोरी के पांच तंत्रों” का विस्तार से वर्णन किया। उनके दावे ठोस दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित थे, जो मतदाता सूची और बूथ स्तर के आंकड़ों से प्राप्त किए गए थे। इन साक्ष्यों को जुटाने में छह महीने की कड़ी मेहनत लगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने आसानी से उपलब्ध मशीन-रीडेबल मतदाता सूची प्रदान करने से इनकार कर दिया था। ये आरोप केवल सामान्य संदेहों तक सीमित नहीं थे, बल्कि जांच योग्य घटनाओं पर आधारित थे, जहां मतदाता सूचियों में डुप्लिकेशन, काल्पनिक पते, और संदिग्ध रूप से बड़ी संख्या में एंट्रीज पाई गईं।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप (महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र, बेंगलुरु सेंट्रल)

1. डुप्लिकेट मतदाता

राहुल गांधी की टीम ने 11,965 मामलों का दस्तावेजीकरण किया, जहां एक ही व्यक्ति का नाम एक निर्वाचन क्षेत्र में या विभिन्न राज्यों में एक से अधिक बार दर्ज था। कुछ मामलों में, यह डुप्लिकेशन इतना गंभीर था कि एक ही EPIC (इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड) नंबर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में वैध पाया गया।

● उदाहरण: गुरकीरत सिंह दांग का नाम महादेवपुरा, बेंगलुरु की मतदाता सूची में एक से अधिक बार पाया गया।

● अन्य मामलों में, मुंबई, लखनऊ, और वाराणसी जैसे शहरों में नामों की पुनरावृत्ति देखी गई, जिससे यह आशंका पैदा हुई कि एक ही व्यक्ति कई स्थानों पर मतदान कर सकता था।

2. फर्जी और अमान्य पते

दूसरी अनियमितता में 40,009 मामले सामने आए, जहां मतदाता गैर-मौजूद या अमान्य पतों पर सूचीबद्ध थे। इनमें घर के नंबर केवल “0,” “–,” या “#” के रूप में दर्ज थे, बिना किसी वास्तविक पते के।

● उदाहरण: बेंगलुरु के बूथ नंबर 432 में, “0” पते पर रहने वाले मतदाताओं की कई एंट्रीज पाई गईं।

3. एक ही पते पर भारी संख्या में मतदाता

एक और चौंकाने वाली खोज में, 10,452 मामलों में दर्ज किया गया कि दर्जनों मतदाता छोटे घरों या यहां तक कि व्यावसायिक स्थानों पर पंजीकृत थे।

● उदाहरण: घर नंबर 35 में 80 मतदाता और घर नंबर 791 में 46 मतदाता पंजीकृत थे।

● सबसे चौंकाने वाला उदाहरण:

“153 बियर क्लब” को 68 मतदाताओं के निवास स्थान के रूप में दर्ज किया गया।

4. अमान्य फोटोग्राफ

चौथी श्रेणी की अनियमितता में 4,132 एंट्रीज शामिल थीं, जिनमें माइक्रो आकार या धुंधली तस्वीरें थीं, जिससे पोलिंग एजेंटों के लिए मतदाताओं की सही पहचान करना असंभव हो गया।

● उदाहरण: बेंगलुरु के बूथ नंबर 5 और 274 में ऐसी अमान्य फोटो एंट्रीज पाई गईं।

5. फॉर्म 6 का दुरुपयोग

राहुल गांधी ने फॉर्म 6 के व्यापक दुरुपयोग का आरोप लगाया, जो केवल पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं के लिए है। इसके बजाय, इस फॉर्म का उपयोग डुप्लिकेट एंट्रीज बनाने या एक ही व्यक्ति के नाम पर कई पंजीकरण करने के लिए किया गया।

● उदाहरण: 70 वर्षीय महिला शकुन रानी को दो महीने के भीतर मामूली अंतर से अलग-अलग स्पेलिंग और फोटोग्राफ के साथ दो बार पंजीकृत किया गया, और दोनों एंट्रीज में रिकॉर्ड किया गया कि उन्होंने मतदान किया था।

इन पांच तरीकों को मिलाकर राहुल गांधी ने इसे चुनाव चोरी की एक व्यवस्थित संरचना के रूप में प्रस्तुत किया, न कि केवल अलग-अलग त्रुटियां। उनका आरोप था कि बेंगलुरु सेंट्रल (महादेवपुरा खंड) जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में 1,00,250 से अधिक धोखाधड़ी वाली एंट्रीज पाई गईं। कांग्रेस के उम्मीदवार मंसूर अली खान इस निर्वाचन क्षेत्र में 32,707 वोटों से हार गए। हालांकि, यदि महादेवपुरा खंड को बाहर किया जाए—जहां अनियमितताएं सबसे अधिक थीं—तो कांग्रेस को 80,000 से अधिक वोटों की बढ़त मिलती। राहुल गांधी ने दावा किया, “इसी तरह बेंगलुरु सेंट्रल सीट चुराई गई।”

व्यापक स्तर पर, राहुल गांधी ने तर्क दिया कि यह पैटर्न कई राज्यों में फैला हुआ था। हरियाणा में, कांग्रेस आठ सीटों पर केवल 22,779 वोटों के अंतर से हारी, जबकि कुल दो करोड़ से अधिक वोट डाले गए थे। राष्ट्रीय स्तर पर, उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने 25 सीटें 33,000 से कम वोटों के अंतर से जीतीं। उनका निष्कर्ष स्पष्ट था: “प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में सत्ता में बने रहने के लिए केवल 25 सीटें चुराने की जरूरत थी।”

गांधी ने जून 2025 में महाराष्ट्र के बारे में भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अपने इंडियन एक्सप्रेस लेख (“मैच-फिक्सिंग महाराष्ट्र”, 7 जून 2025) में नवंबर 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को “औद्योगिक स्तर पर धांधली” का एक आदर्श उदाहरण करार दिया। चुनाव आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए, उन्होंने निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला:

● मई 2024 के लोकसभा चुनावों और नवंबर 2024 के विधानसभा चुनावों के बीच पंजीकृत मतदाताओं में अचानक 41 लाख की वृद्धि, जो राज्य की अनुमानित वयस्क जनसंख्या से भी अधिक थी।

● मतदान प्रतिशत में शाम 5 बजे के बाद अभूतपूर्व 7.83 प्रतिशत अंकों की वृद्धि, जिसका अर्थ था कि रातों-रात 76 लाख अतिरिक्त वोट बिना किसी लाइन या मतदान समय बढ़ाए दर्ज किए गए।

● पांच निर्वाचन क्षेत्रों के लगभग 12,000 बूथों पर असामान्य रूप से बढ़ी हुई मतदान संख्या, जहां बीजेपी का प्रदर्शन शुरू में अपेक्षाकृत कम था, और “चमत्कारी” तरीके से देर से डाले गए वोटों की औसत संख्या प्रति बूथ 600 रही।

एक अध्ययन के रूप में, गांधी ने कांठी का उदाहरण दिया, जहां कांग्रेस के वोटों की संख्या दोनों चुनावों के बीच स्थिर रही, जबकि बीजेपी के वोटों में 56,000 की बढ़त आई, जो लगभग पूरी तरह से अचानक दर्ज की गई नई एंट्रीज द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। उनके शब्दों में, “यह समझना मुश्किल नहीं है कि यह कमल का आकार कैसे आकर्षित करता है।”

उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह “मैच-फिक्सिंग” एक ढीले-ढाले चुनाव आयोग, अस्पष्ट मतदाता सूची प्रबंधन, और पोस्ट-पोल संशोधनों द्वारा संभव हुई, जो सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स तक पहुंच को सीमित करते थे। गांधी ने चेतावनी दी, “मैच-फिक्स्ड चुनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए जहर हैं।”

उनका समर्थन करते हुए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने चेतावनी दी कि बीजेपी, जिसने “रोजगार और सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियां चुराई हैं,” अब नागरिकों के वोट चुराने की कोशिश कर रही है। सुपौल और दरभंगा में रैलियों के दौरान, उन्होंने वोट को “नागरिकता की पहचान और नींव” बताया और चेतावनी दी कि “यदि आप अपने वोट को चोरी होने देंगे, तो आपकी पहचान खत्म हो जाएगी और आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे।” उन्होंने लोगों से मतदान अधिकार की रक्षा करने की अपील की, यह कहते हुए कि “हम गरीबों का एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे।”

इस प्रकार, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने मतदाता सूचियों के दुरुपयोग, डुप्लिकेट पंजीकरण, देर से हुई लक्षित वृद्धि, और अस्पष्ट संशोधनों को केवल अलग-अलग त्रुटियां नहीं, बल्कि सार्वभौमिक वयस्क मतदान के जानबूझकर विकृत करने का प्रयास बताया, जो भारतीय लोकतंत्र का संवैधानिक आधार है।

समाजवादी पार्टी के आरोप

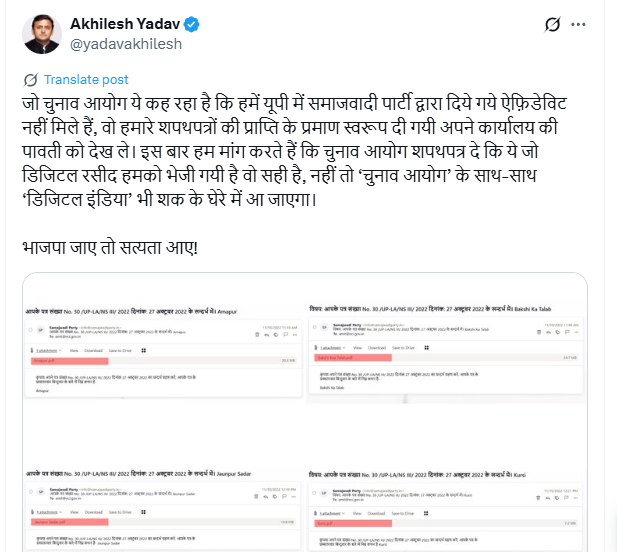

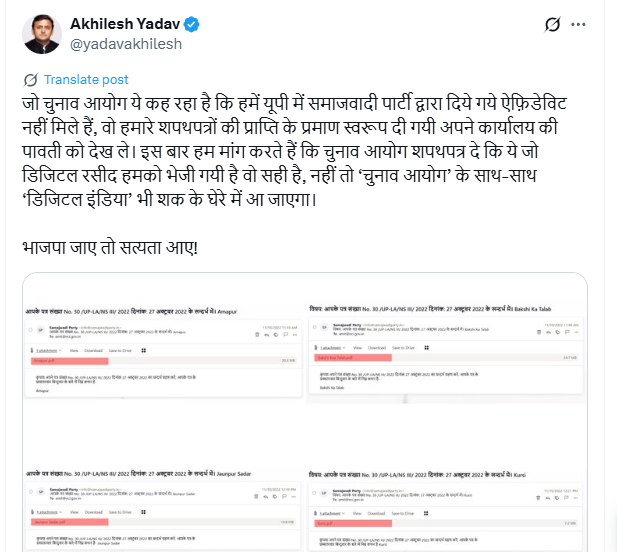

जहां राहुल गांधी के आरोप धोखाधड़ी से हुई जोड़-तोड़ पर केंद्रित थे, वहीं समाजवादी पार्टी (एसपी) ने बड़े पैमाने पर और लक्षित रूप से मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रामाणिकता प्रस्तुत की। 18 अगस्त 2025 को, पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुलासा किया कि पार्टी ने 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के बाद चुनाव आयोग को 18,000 नोटरीकृत हलफनामे सौंपे थे, जो मतदाता सूची में व्यापक विसंगतियों का दस्तावेजीकरण करते थे। ये शिकायतें 2022 विधानसभा चुनावों से जुड़ी थीं और संकेत देती हैं कि विपक्षी दलों ने वर्षों से चुनावी धांधलियों के खिलाफ शिकायतें की हैं, हालांकि कांग्रेस द्वारा महादेवपुरा पर किए गए विश्लेषण ने इन आरोपों को और मजबूती दी। प्रत्येक हलफनामे को—चुनाव आयोग की ‘मांग’ के बाद—हस्ताक्षरित और नोटरी से प्रमाणित किया गया था, और आयोग द्वारा रसीदों के साथ औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था। लेकिन समाजवादी पार्टी के अनुसार, इनमें से एक भी मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया भेदभावपूर्ण थी, जिसमें विशेष रूप से 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले मुस्लिम, दलित, और यादव मतदाताओं को निशाना बनाया गया। पार्टी ने इसे संविधान के अनुच्छेद 326 का उल्लंघन बताया, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। मैनपुरी जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में, पार्टी ने आरोप लगाया कि ठाकुर समुदाय से संबंधित स्थानीय अधिकारियों—जो राज्य के मुख्यमंत्री के जाति समूह से थे—ने अपनी सत्ता और पुलिस संसाधनों का दुरुपयोग किया। इन अधिकारियों ने विपक्षी मतदाताओं को डराने-धमकाने और उन्हें मतदान से रोकने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग किया। पार्टी का कहना था कि ये कार्य इन अधिकारियों के वैधानिक अधिकारों से बाहर थे और राज्य मशीनरी के दुरुपयोग के समान थे।

इस शिकायत को बढ़ाते हुए, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के दोहरे मापदंडों की ओर भी इशारा किया। जहां आयोग ने राहुल गांधी से उनके “वोट चोरी” के आरोपों के लिए शपथपत्र मांगा, वहीं उसने पहले ही पार्टी द्वारा वर्षों पहले सौंपे गए 18,000 हलफनामों को नजरअंदाज कर दिया। पार्टी के लिए, यह पक्षपातपूर्ण रवैया और लापरवाही का स्पष्ट प्रमाण था, जो दर्शाता था कि आयोग ने सत्ताधारी पार्टी को संरक्षण देने का निर्णय लिया था, जबकि विपक्ष की वैध शिकायतों को खारिज कर दिया। राम गोपाल यादव ने इन हटाए गए नामों की तुलना “बैकडोर एनआरसी” से की, यह आरोप लगाते हुए कि मतदाताओं के अधिकार छीनने का उपयोग गुप्त रूप से नागरिकों को ‘गैर-नागरिक’ घोषित करने के लिए किया जा रहा था।

अन्य दस्तावेजीकृत अनियमितताएं

राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के आरोपों के अलावा, कई अन्य उदाहरण सामने आए हैं, जो गहरी प्रणालीगत खामियों को उजागर करते हैं। इनमें से कई तब सामने आए, जब नागरिकों ने गांधी के विश्लेषण के बाद अपनी स्वतंत्र जांच शुरू की:

● महाराष्ट्र (पालघर जिला): 2024 के महाराष्ट्र लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतदाता सूची में सुषमा गुप्ता का नाम अलग-अलग क्षेत्रों में छह बार दर्ज था, प्रत्येक बार एक अलग EPIC नंबर के साथ। हैरानी की बात यह है कि इनमें से पांच प्रविष्टियां सक्रिय रहीं, और एक प्रविष्टि में उन्हें “गुप्ता गुप्ता” के रूप में दर्ज किया गया। 2024 में कई चुनावों के बावजूद, स्थानीय अधिकारियों ने इन डुप्लिकेट प्रविष्टियों को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जो गंभीर जवाबदेही के सवाल उठाता है। इसके अलावा, नागरिकों की जांच में यह भी पता चला कि पालघर में सुषमा गुप्ता की बार-बार उपस्थिति के साथ-साथ यह चौंकाने वाली जानकारी मिली कि जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) गोविंद बोडके, चुनावी पंजीकरण अधिकारी (ERO) शेखर घाडगे, और बूथ लेवल अधिकारी (BLO) पलवी सावंत सभी छह स्थानों पर समान रूप से इन प्रविष्टियों में दर्ज थे।

● मतदाता सूची संस्करणों में असंगति: महाराष्ट्र में, मतदाता सूची के दो संस्करण प्रचलन में थे—एक में तस्वीरें थीं (जो मतदान के दिन देखी गईं) और दूसरा बिना तस्वीरों वाला (जो ECI पोर्टल पर उपलब्ध था)। दोनों संस्करणों में सीरियल नंबर मेल नहीं खाते थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए अलग-अलग सूचियों का उपयोग किया गया।

● ओडिशा (बीजद के आरोप): बीजू जनता दल (बीजद) ने 2024 के चुनावों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया, जिनमें ईवीएम में दर्ज मतों से अधिक मतों की गिनती, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़ों में अंतर, और निर्धारित समय के बाद 15-30% मतदान की खबरें शामिल हैं। 19 दिसंबर 2024 को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपने के बावजूद, पार्टी को चुनाव आयोग से कोई जवाब नहीं मिला। निराश होकर, अगस्त 2025 में, बीजद ने न्यायिक निगरानी और स्वतंत्र ऑडिट की मांग करते हुए ओडिशा उच्च न्यायालय का रुख करने का निर्णय लिया।

वोट फॉर डेमोक्रेसी (वीएफडी) रिपोर्ट के निष्कर्ष

राजनीतिक दलों के अलावा, नागरिक समाज के विशेषज्ञों और पूर्व अधिकारियों ने भी प्रणालीगत अनियमितताओं के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। जुलाई 2024 में, नागरिक मंच वोट फॉर डेमोक्रेसी (वीएफडी) ने सबसे पहले 2024 के संसदीय चुनावों में वोटों में असामान्य वृद्धि की जांच रिपोर्ट जारी की, जिसका शीर्षक था: 2024 के लोकसभा चुनावों का संचालन: ‘वोटों में हेरफेर’ और ‘मतदान एवं मतगणना के दौरान कदाचार’ का विश्लेषण—क्या 2024 का जनादेश भारत की जनता से चुराया गया है? इसके बाद, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर राज्य चुनावों पर एक और रिपोर्ट जारी की गई।

13 अगस्त 2025 को, वीएफडी ने, जिसका नेतृत्व एम.जी. देवसहायम, डॉ. प्यारा लाल गर्ग, माधव देशपांडे, और प्रो. हरीश कार्णिक जैसे विशेषज्ञों ने किया, “अकार्यात्मक चुनाव आयोग और भारत की चुनाव प्रणाली का हथियारीकरण” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। चुनाव आयोग और महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी के आधिकारिक आंकड़ों और जमीनी सबूतों पर आधारित इस रिपोर्ट ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तीखी आलोचना पेश की।

वीएफडी का मुख्य तर्क था कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (ईवीएस) को चार परस्पर जुड़े घटकों के माध्यम से “हथियार” बना दिया गया है:

1. ईवीएम माइक्रोचिप्स,

2. वीवीपीएटी (वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स),

3. अस्थिर मेमोरी वाले सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू), और

4. मतदाता सूची, जहां मताधिकार से बड़े पैमाने पर वंचन किया गया।

कुल मिलाकर, वीएफडी ने तर्क दिया कि ये कमजोरियां—खासकर 2017 के बाद, जब सिस्टम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं रहा—हेरफेर के लिए रास्ते खोलती हैं। रिपोर्ट ने चेतावनी दी कि “यदि इसे जारी रहने दिया गया, तो यह चुनावी लोकतंत्र के अंत की शुरुआत साबित हो सकती है।”

वीएफडी रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (2024):

1.अज्ञात मध्यरात्रि मतदान वृद्धि

● शाम 5 बजे से मध्यरात्रि के बीच, आधिकारिक मतदान में 7.83% की वृद्धि हुई, जिससे राज्यभर में लगभग 48 लाख अतिरिक्त वोट जुड़े।

● नांदेड़ (+13.57%), जलगांव (+11.11%), और सोलापुर (+10.63%) जैसी सीटों पर अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। ऐतिहासिक रूप से, देर रात होने वाली वृद्धि मामूली होती है।

2.करीबी अंतर, बड़ा दांव

● 25 सीटों पर 3,000 से कम वोटों, 39 सीटों पर 5,000 से कम वोटों, और 69 सीटों पर 10,000 से कम वोटों के अंतर से जीत हासिल हुई। यहां तक कि मामूली असमानताएं भी परिणाम बदल सकती थीं।

3. असंगत और सत्यापित न किए जा सकने वाले मतदाता सूची में परिवर्तन

● मई 2024 के लोकसभा चुनावों और नवंबर 2024 के विधानसभा चुनावों के बीच—मात्र छह महीनों में—मतदाता सूची में 46 लाख से अधिक मतदाता जोड़े गए।

● इन जोड़ों का केंद्रीकरण 12,000 बूथों पर हुआ, जो 85 निर्वाचन क्षेत्रों में थे, जिनमें से कई क्षेत्रों में मई में भाजपा का प्रदर्शन कमजोर था।

● कुछ बूथों पर शाम 5 बजे के बाद 600 से अधिक नए मतदाता जोड़े गए, जो असंभव मतदान समय की ओर इशारा करता है।

4. आधिकारिक डेटा स्रोतों के बीच विसंगतियां

● 30 अगस्त 2024 को, ईसीआई ने 9.64 करोड़ मतदाताओं की रिपोर्ट दी, जबकि महाराष्ट्र के सीईओ ने केवल 9.53 करोड़ मतदाताओं की सूचना दी, जिसमें 11 लाख से अधिक मतों का अंतर था।

● 30 अक्टूबर 2024 तक, सीईओ का आंकड़ा बढ़कर 9.70 करोड़ हो गया, जो मात्र 15 दिनों में 16 लाख मतदाताओं की वृद्धि थी।

5.बड़े पैमाने पर डेटा असंगतियां (2019–2024)

● 2019 में, लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच मतदाता सूची में 11.6 लाख की वृद्धि हुई थी; वहीं, 2024 में, छह महीनों में यह वृद्धि 39.5 लाख तक पहुंच गई।

● 2024 विधानसभा चुनाव में डाले गए वोट लोकसभा चुनाव के मुकाबले 71 लाख अधिक थे, जिसका अंतर ईसीआई ने स्पष्ट नहीं किया।

6. पक्षपाती वोटों में वृद्धि

● मई और नवंबर 2024 के बीच भाजपा के वोटों में तेज वृद्धि हुई, औसतन प्रत्येक विधानसभा सीट पर 28,000 अतिरिक्त वोट, बिना किसी समान जनसांख्यिकीय परिवर्तन के।

● कांठी में, भाजपा ने 56,000 अतिरिक्त वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस स्थिर रही। कराड (दक्षिण) में, छह महीनों में 41,000 अधिक वोट डाले गए।

7.उच्च-प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्र असमानताएं

● नागपुर साउथ वेस्ट (उपमुख्यमंत्री का क्षेत्र) में, छह महीनों में 29,219 मतदाता जोड़े गए, जो स्वीकृत 4% सत्यापन सीमा से अधिक था।

● सोलापुर के मार्कडवाडी गांव में, आरोप लगे कि ईवीएम परिणाम वास्तविक वोटों से मेल नहीं खाते थे, और पुलिस ने सत्यापन के प्रयासों को रोका।

8. प्रक्रियात्मक और तकनीकी विफलताएं

● मतदान केंद्रों के पास राउटर, मतगणना के दौरान बिजली कटौती, ईवीएम के स्ट्रांग रूम में देरी से पहुंचने, सीसीटीवी की खराबी, और स्ट्रांग रूम में सेंधमारी की रिपोर्टें सामने आईं।

● फॉर्म 17सी और कंट्रोल यूनिट की गणना में विसंगतियां पाई गईं।

● वीवीपीएटी से जुड़ी चिंताएं बनी रहीं, जिनमें संभावित इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्वतंत्र ऑडिट का अभाव शामिल था।

9. पारदर्शिता में कमी

● दिसंबर 2024 में, उच्च न्यायालय द्वारा सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 17सी जारी करने के आदेश के कुछ ही दिनों बाद, चुनाव आयोग ने चुनाव संचालन नियमों के नियम 93 में संशोधन करके सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 17सी प्राप्त करने को प्रतिबंधित कर दिया।

● मई 2025 में, चुनाव के सीसीटीवी फुटेज को रखने की अवधि एक वर्ष से घटाकर 45 दिन कर दी गई, जिससे कानूनी चुनौतियों से पहले सबूत नष्ट हो सकते थे।

10. अभद्र भाषा पर विफलता

● महाराष्ट्र चुनाव के दौरान अभद्र भाषा की 100 से अधिक शिकायतों के बावजूद, चुनाव आयोग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

दुरुपयोग का पैटर्न

राहुल गांधी द्वारा फर्जी नामों को शामिल करने के आरोप, समाजवादी पार्टी द्वारा जानबूझकर नाम हटाने के दावे, ओडिशा में गिनती में विसंगतियों का बीजद का विवरण, और महाराष्ट्र में वीएफडी के विशेषज्ञ-समर्थित निष्कर्ष—इन सभी को मिलाकर एक समान पैटर्न उभरता है।

कथित अनियमितताएं छिटपुट त्रुटियां नहीं, बल्कि प्रणालीगत विफलताएं हैं, जिनमें फर्जी मतदाताओं को शामिल करना और वैध मतदाताओं को हटाना, दोनों शामिल हैं। ये अस्पष्ट प्रक्रियाओं और कानूनी संशोधनों के कारण और जटिल हो जाती हैं, जो जांच में बाधा डालती हैं। बेहद कम अंतर वाले निर्वाचन क्षेत्रों में देखने पर, ये विसंगतियां गंभीर सवाल उठाती हैं: क्या 2024 के चुनावी नतीजे जनता की इच्छा को दर्शाते हैं, या उस संस्था की विफलता को, जिसे इसे सुरक्षित रखने का दायित्व सौंपा गया है?

खंड II: चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया

विपक्षी दलों और नागरिक समाज के बढ़ते आरोपों के बावजूद, चुनाव आयोग ने लगातार अपनी निष्पक्षता का दावा किया है और आरोपों को संस्थान की विश्वसनीयता को कम करने के राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रयास करार दिया है। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण 17 अगस्त 2025 को सामने आया, जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उनके बयान का उद्देश्य जनता को आश्वस्त करना था कि आयोग “बिना किसी भेदभाव के सभी मतदाताओं—गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, और सभी वर्गों व धर्मों—के साथ खड़ा था, खड़ा है, और खड़ा रहेगा।”

निष्पक्षता और समान व्यवहार

आयोग के बचाव का मूल यह दावा था कि वह राजनीतिक दलों के बीच भेदभाव नहीं करता। जैसा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, “चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है और न ही कोई सत्ताधारी दल। सभी समान हैं।” आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक राजनीतिक दल एक ही वैधानिक ढांचे के तहत पंजीकृत है, और इसलिए उसके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इस आधार पर, आयोग ने उन आरोपों को खारिज किया कि उसने राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी, या बीजद की शिकायतों को नजरअंदाज किया।

हलफनामे की मांग

आयोग के रुख का सबसे विवादास्पद पहलू यह रहा कि उसने राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं से “वोट चोरी” के दावों को पुष्ट करने के लिए शपथपत्र दाखिल करने पर जोर दिया। चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 20(3)(बी) का हवाला देते हुए तर्क दिया कि इसके तहत उन शिकायतकर्ताओं को भी शपथपत्र दाखिल करना आवश्यक है, जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं।

आयोग ने मतदाताओं के प्रति निष्पक्षता के लिए यह शर्त रखी: “क्या मेरे मतदाताओं को अपराधी बना दिया जाए और चुनाव आयोग चुप रहे? यह संभव नहीं है। या तो शपथपत्र देना होगा, या देश से माफी मांगनी होगी। कोई तीसरा विकल्प नहीं है।” मुख्य चुनाव आयुक्त ने चेतावनी दी कि यदि सात दिनों के भीतर शपथपत्र जमा नहीं किया गया, तो आयोग सभी आरोपों को निराधार मान लेगा।

हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों ने बताया कि नियम 20(3)(बी) केवल मसौदा नामावलियों के प्रकाशन के बाद दावों और आपत्तियों के चरण के दौरान लागू होता है, न कि चुनाव समाप्त होने के बाद। आलोचकों का तर्क है कि आयोग का इस प्रावधान पर भरोसा कानूनी रूप से अनुचित है, खासकर जब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 22 स्पष्ट रूप से निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को त्रुटियों या डुप्लिकेशन से भरी सूचियों को सुधारने के लिए स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार देती है।

पारदर्शिता पर बचाव

आयोग ने चुनावी डेटा और सीसीटीवी फुटेज तक पहुंच सीमित करने के अपने विवादास्पद फैसलों का भी बचाव किया। मशीन-रीडेबल मतदाता सूची की मांगों के जवाब में, आयोग ने कमलनाथ बनाम चुनाव आयोग (2019) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया, जिसमें न्यायालय ने मतदाता गोपनीयता की रक्षा के लिए केवल तस्वीर-आधारित पीडीएफ प्रकाशित करने के आयोग के निर्देशों को बरकरार रखा था। मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार, सर्चेबल डिजिटल सूचियां प्रोफाइलिंग या डेटा माइनिंग के माध्यम से दुरुपयोग को बढ़ावा दे सकती हैं।

इसी तरह, जब पूछा गया कि मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिए जा सकते, तो आयोग ने निजता के उल्लंघन का मुद्दा उठाया: “क्या चुनाव आयोग को हमारी माताओं, बहुओं, और बेटियों सहित किसी भी मतदाता के सीसीटीवी वीडियो साझा करने चाहिए?” पर्यवेक्षकों ने इस तर्क की आलोचना की और इसे ध्यान भटकाने वाला बताया, क्योंकि फुटेज की मांग का उद्देश्य मतगणना और प्रक्रियागत सत्यनिष्ठा की पुष्टि करना था, न कि व्यक्तिगत मतदाताओं की प्रोफाइल बनाना।

गौरतलब है कि आयोग ने दिसंबर 2024 में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा हरियाणा चुनावों के फॉर्म 17सी रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज जारी करने के निर्देश के मात्र 48 घंटे बाद, चुनाव संचालन नियमों के नियम 93 में संशोधन किया। दो दिनों से भी कम समय में अंतिम रूप दिए गए और अधिसूचित इस संशोधन की गति और अस्पष्टता ने चिंताएं बढ़ाईं कि पारदर्शिता के सुरक्षा उपायों को जानबूझकर हटाया जा रहा है। मई 2025 में किए गए और बदलावों ने सीसीटीवी फुटेज को रखने की अवधि को एक वर्ष से घटाकर 45 दिन कर दिया, जिससे कानूनी चुनौतियों से पहले सबूत नष्ट हो सकते थे।

डुप्लिकेट मतदाता का मुद्दा

डुप्लिकेट मतदाताओं के मुद्दे पर, आयोग ने तर्क दिया कि यदि कोई नाम दो स्थानों पर भी दर्ज है, तो भी कोई मतदाता एक से अधिक वोट नहीं डाल सकता, क्योंकि ईवीएम में प्रति व्यक्ति केवल एक इनपुट दर्ज होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, “यदि मतदाता सूची में नाम दो स्थानों पर है, तो वोट कैसे चुराया जा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। एक मतदाता केवल एक ही वोट डाल सकता है।” आयोग ने यह भी बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 और 18 के तहत एक से अधिक पंजीकरण पर प्रतिबंध है, और अधिकारियों को डुप्लिकेट प्रविष्टियां हटाने का अधिकार है। इसका अर्थ था कि कार्रवाई में किसी भी विफलता की जिम्मेदारी क्षेत्रीय अधिकारियों की है, न कि आयोग की।

समयबद्धता और चुनाव याचिकाओं पर प्रतिक्रिया

आयोग के बचाव का एक अन्य आधार शिकायतों की समयबद्धता रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बार-बार कहा कि राजनीतिक दलों को मसौदा सूची चरण के दौरान आपत्तियां उठाने का अवसर मिलता है, और चुनाव समाप्त होने के बाद, विवादों को केवल 45 दिनों के भीतर उच्च न्यायालयों में चुनाव याचिकाओं के माध्यम से ही आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में प्रावधान है। आयोग के अनुसार, परिणाम घोषित होने के महीनों बाद लगाए गए आरोप—चाहे कर्नाटक, महाराष्ट्र, या ओडिशा में—एक ऐसी प्रक्रिया को बदनाम करने के राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रयास थे, जो पहले ही अपना कानूनी रास्ता पूरा कर चुकी थी।

प्रणालीगत आलोचना का खंडन

प्रक्रियात्मक बचाव के अलावा, आयोग ने अपने आलोचकों के प्रति आक्रामक रुख भी अपनाया। इसने राजनीतिक नेताओं पर “चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाने” का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि मतदाता सूचियों के बारे में “गलत सूचना” फैलाना संविधान का अपमान है। इसने तर्क दिया कि मतदाता सूची तैयार करना और उसमें संशोधन करना बूथ स्तर के अधिकारियों, राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के एजेंटों, और स्वयं मतदाताओं की “साझा जिम्मेदारी” है। इस तरह, आयोग ने अपनी भूमिका को चुनावी ईमानदारी के मजबूत संरक्षक के रूप में कम और दूसरों की सतर्कता पर निर्भर एक समन्वयक के रूप में अधिक पेश किया।

एक बचाव जो और सवाल उठाता है

चुनाव आयोग की 17 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद की स्पष्टीकरणों ने जहां जनता को आश्वस्त करने का प्रयास किया, वहीं इनसे विश्वास का संकट और गहरा हुआ है। शपथपत्र की मांग कानूनी रूप से अस्थिर प्रतीत होती है; डेटा को रोकने के लिए गोपनीयता का तर्क व्यापक रूप से अस्पष्टता छिपाने के रूप में देखा जा रहा है; और पारदर्शिता को लेकर नियमों में जल्दबाजी में किए गए संशोधन तटस्थता के बजाय रक्षात्मकता को दर्शाते हैं।

इसके अलावा, बूथ स्तर के अधिकारियों, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, और यहां तक कि राजनीतिक दलों पर जिम्मेदारी डालकर, आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उसे दिए गए मूल कर्तव्य से इनकार करता प्रतीत होता है। विवाद को समाप्त करने के बजाय, चुनाव आयोग के जवाबों ने आलोचना के नए आयाम खोल दिए हैं—खासकर यह सवाल कि क्या कोई संवैधानिक संस्था उस चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए जवाबदेही से इतने खुले तौर पर इनकार कर सकती है, जिसका पालन करने का दायित्व उस पर है।

खंड III: राजनीतिक दल और न्यायालय

22 अगस्त 2025 को, सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए, जिससे मसौदा मतदाता सूची से बाहर रह गए नागरिकों के लिए प्रक्रिया सरल हो गई। न्यायालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति अब ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, और उन्हें फॉर्म भौतिक रूप से जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जॉयमल्या बागची की पीठ ने स्पष्ट किया कि आवेदक अपना नाम शामिल करने के दावे का समर्थन करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित ग्यारह दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज या आधार कार्ड संलग्न कर सकते हैं। यह मामला अभी जारी है, जिसमें कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जो विवादास्पद बिहार एसआईआर को चुनौती देती हैं। इनमें प्रमुख याचिकाकर्ता ‘एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) है। अगली सुनवाई 8 सितंबर 2025 को निर्धारित है।

मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां अपने बूथ स्तर के एजेंटों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं को फॉर्म भरने और जमा करने में सहायता करने का निर्देश दें। इसके साथ ही, न्यायालय ने इन पार्टियों को जवाबदेही के रूप में कार्यवाही में शामिल किया, जहां वे पहले से याचिकाकर्ता नहीं थीं।

सार्वजनिक पारदर्शिता के दृष्टिकोण से, न्यायालय ने बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) को निर्देश दिया कि वे संबंधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करें और दस्तावेज EPIC नंबरों के माध्यम से सर्च किए जा सकें। चुनाव आयोग को यह भी निर्देश दिया गया कि वह सार्वजनिक नोटिस जारी करे, जिसमें स्पष्ट किया जाए कि आधार कार्ड को नाम शामिल करने के दावे दाखिल करते समय प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा, आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि इस प्रक्रिया का व्यापक प्रचार समाचार पत्रों, टेलीविजन, और सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाए, और अंतिम मतदाता सूची ऑनलाइन उपलब्ध हो।

महत्वपूर्ण रूप से, मतदाता सूची के सर्च योग्य प्रकाशन की मांग करते हुए, न्यायालय ने अपनी पूर्ववर्ती 2018 की कमल नाथ बनाम चुनाव आयोग याचिका से अलग रुख अपनाया, जिसमें यह निर्णय दिया गया था कि मतदाता सूचियों को इस प्रारूप में उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है।

1. 2024 के लोकसभा चुनावों में अनियमितताओं को लेकर बीजद उड़ीसा उच्च न्यायालय का रुख करेगा

ओडिशा में 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाने के आठ महीने बाद, बीजू जनता दल (बीजद) ने चुनाव आयोग की निष्क्रियता का हवाला देते हुए उड़ीसा उच्च न्यायालय जाने का फैसला किया। पूर्व सांसद अमर पटनायक, शर्मिष्ठा सेठी, और विधायक ध्रुब चरण साहू ने कहा कि बीजद ने पहले तीन प्रमुख विसंगतियों की ओर इशारा किया था:

● सभी 21 लोकसभा क्षेत्रों में गिने गए मतों की संख्या ईवीएम में दर्ज मतों से अधिक थी—बूथ स्तर पर 660 से 784 मतों का अंतर।

● लोकसभा क्षेत्रों और उनके सात संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में डाले गए मतों के बीच 4,056 मतों तक का अंतर था।

● कथित तौर पर 15-30% मतदान निर्धारित समय के बाद हुआ।

19 दिसंबर 2024 को ज्ञापन सौंपने के बावजूद, चुनाव आयोग ने न तो कोई जवाब दिया और न ही उम्मीदवारों के साथ फॉर्म 17सी साझा किया। कांग्रेस के मुद्दे का समर्थन करते हुए, बीजद अब न्यायिक हस्तक्षेप और चुनाव प्रक्रिया की स्वतंत्र ऑडिट की मांग कर रही है।

स्रोत: https://www.newindianexpress.com/states/odisha/2025/Aug/12/bjd-to-move-orissa-hc-over-irregularities-in-2024-lok-sabha-assembly-polls

फैक्ट चेक: समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने 17 अगस्त 2025 को (ईसीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस के उसी दिन) अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि उसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए हलफनामे नहीं मिले हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि आयोग को अपने कार्यालय द्वारा जारी पावती रसीद की जांच करनी चाहिए, जो उनके हलफनामों की प्राप्ति का प्रमाण है। उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग एक हलफनामा दे, जिसमें कहा जाए कि उनके द्वारा भेजी गई डिजिटल रसीद प्रामाणिक है, अन्यथा न केवल ‘चुनाव आयोग’ बल्कि ‘डिजिटल इंडिया’ भी संदेह के घेरे में आ जाएगा।

2. मुख्य एवं अन्य चुनाव आयुक्तों को दी गई सुरक्षा

मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं पदावधि) विधेयक, 2023—जो संसद के शीतकालीन सत्र में पारित हुआ और 2 जनवरी 2025 को असाधारण तत्परता के साथ अधिसूचित किया गया—में धारा 16 के तहत एक महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल है। यह धारा मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ईसी) के खिलाफ उनकी आधिकारिक क्षमता में “काम करने या काम करने का दावा करने” के दौरान किए गए किसी भी कार्य के लिए दीवानी या आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करती है।

कानून बनने के बाद, विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर चुनावी पक्षपात और हेरफेर के गंभीर आरोप लगाए। इन चिंताओं को निपटाने या सार्वजनिक स्पष्टीकरण देने के बजाय, आयोग चुप रहा, जिससे इस संस्था में जनता का विश्वास और कम हुआ। राष्ट्रीय चुनाव चक्र से ठीक पहले इतनी व्यापक कानूनी छूट देने का निर्णय इसके उद्देश्य और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

कांग्रेस ने दावा किया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके हेरफेर कर रही है, और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कथित तौर पर नए अधिनियम के तहत प्रदत्त कानूनी संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं।

खंड IV: फैक्ट चेक और कानूनी ढांचा

चुनाव आयोग का 17 अगस्त 2025 का बचाव तीन बिंदुओं पर टिका था: शिकायतें शपथपत्रों के माध्यम से दर्ज की जानी चाहिए; डुप्लिकेट नाम अपने आप में चुनावी धोखाधड़ी को बढ़ावा नहीं देते; और चुनावी डेटा तक पहुंच पर प्रतिबंध गोपनीयता के लिए आवश्यक हैं। संविधान, जनप्रतिनिधित्व अधिनियमों, और न्यायिक उदाहरणों की गहन जांच से पता चलता है कि इनमें से प्रत्येक दावा, अधिकतम, आंशिक सत्य है और सबसे खराब स्थिति में, कानून की गलत व्याख्या है।

1. अनुच्छेद 324: संपूर्ण संवैधानिक अधिकार संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं, और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों की ‘निगरानी, निर्देशन, और नियंत्रण’ का अधिकार देता है।

● सर्वोच्च न्यायालय ने मोहन सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त (1978) में निर्णय दिया कि अनुच्छेद 324 एक संपूर्ण अधिकार है, जो चुनाव आयोग को ऐसी परिस्थितियों में कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है, जिनके लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें।

● चुनाव आयोग बनाम अशोक कुमार (2000) में, न्यायालय ने दोहराया कि आयोग का अधिकार कानूनी सीमाओं से परे है, क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं।

इसलिए, यह दावा कि आयोग केवल बूथ स्तर के अधिकारियों का समन्वयक है या जिम्मेदारी ‘क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं’ पर है, संवैधानिक पाठ और न्यायिक सिद्धांत के खिलाफ है। चुनाव आयोग जिम्मेदारी को आउटसोर्स नहीं कर सकता; यह मताधिकार की विश्वसनीयता का संवैधानिक संरक्षक है।

2. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950: मतदाता सूचियां जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 मतदाता सूचियां तैयार करने और उनके रखरखाव का विशेष दायित्व आयोग और उसके अधिकारियों को सौंपता है। कई प्रावधान महत्वपूर्ण हैं:

● धारा 15: चुनाव आयोग के ‘निगरानी, निर्देशन, और नियंत्रण’ के तहत मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश देती है।

● धारा 17: किसी व्यक्ति को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण से रोकती है।

● धारा 18: किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक ही व्यक्ति के लिए कई प्रविष्टियों को रोकती है।

● धारा 22: निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को सूची में प्रविष्टियां स्वेच्छा से या आवेदन पर सुधारने, डुप्लिकेट प्रविष्टियां हटाने, और त्रुटियां ठीक करने का अधिकार प्रदान करती है।

आयोग का यह दावा कि वह शपथपत्रों के बिना कार्रवाई नहीं कर सकता, इस स्पष्ट स्वप्रेरणा शक्ति की अनदेखी करता है। दावे और आपत्तियों के चरण में शपथपत्र एक प्रक्रियात्मक उपकरण हो सकते हैं, लेकिन कानून अधिकारियों पर मतदाता सूचियों को शुद्ध करने का सक्रिय दायित्व डालता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जिम्मेदारी चुनाव आयोग और उसके सभी स्तर के अधिकारियों की है, जो मतदाता सूचियों की स्थिति के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार हैं।

यह जवाबदेही न केवल संवैधानिक है, बल्कि न्यायिक रूप से भी पुष्ट है। ए.सी. जोस बनाम सिवन पिल्लई एवं अन्य (1984) मामले में, न्यायमूर्ति एस. मुर्तजा फजल अली ने कहा: “यदि आयोग के पास ऐसे असीमित और मनमाने अधिकार हों, और यदि कभी यह स्थिति उत्पन्न हो कि आयोग के पदाधिकारी किसी विशेष विचारधारा से जुड़े हों, तो वे अजीब दिशा-निर्देश देकर राजनीतिक संकट उत्पन्न कर सकते हैं या संवैधानिक संकट पैदा कर सकते हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया की अखंडता और स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है, जो लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक हैं।”

ये शब्द, जो चार दशक पहले लिखे गए थे, अब भविष्यवाणी की तरह प्रतीत होते हैं। ये इस बात को उजागर करते हैं कि जब चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ता है या सत्ता के हितों के साथ अधिक जुड़ जाता है, तो वह न केवल तत्काल चुनावी दुराचार का जोखिम उठाता है, बल्कि एक प्रणालीगत संवैधानिक संकट भी पैदा कर सकता है।

3. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951: चुनाव संचालन

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 चुनावों के संचालन और अनियमितताओं के निवारण को नियंत्रित करता है:

● धारा 100: यदि किसी चुनाव का परिणाम वोटों की अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति, अथवा “संविधान, इस अधिनियम, या इसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश के प्रावधानों का पालन न करने” के कारण “महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित” हुआ हो, तो उसे शून्य घोषित किया जा सकता है।

● धारा 129: आयोग को कार्य सौंपने का अधिकार देती है, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी आयोग की ही रहती है।

4. न्याय-विधि: स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना

● इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975): सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं। इस सिद्धांत को कमजोर करने वाली राज्य की कोई भी कार्रवाई असंवैधानिक है।

● पीयूसीएल बनाम भारत संघ (2003): अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में ‘जानने के अधिकार’ की पुष्टि की और मतदाता को उम्मीदवार की जानकारी तक पहुंच को संवैधानिक अधिकार बताया।

● एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) बनाम भारत संघ (2002): न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।

● मोहित कुमार बनाम ईसीआई (इलाहाबाद उच्च न्यायालय, 2014): न्यायालय ने माना कि मतदाता सूची त्रुटिरहित होनी चाहिए, और नाम शामिल करने या हटाने में चूक आयोग की सुधार योग्य विफलता है।

● जी.एस. इकबाल बनाम भारत संघ (गुवाहाटी उच्च न्यायालय, 2021): इस बात की पुष्टि की कि आयोग केवल राजनीतिक दलों या शिकायतकर्ताओं पर निर्भर नहीं रह सकता; उसे मतदाता सूची की सत्यनिष्ठा को सक्रिय रूप से सुनिश्चित करना चाहिए।

इन सभी न्यायिक उदाहरणों से स्पष्ट है कि चुनाव आयोग केवल एक निष्क्रिय मध्यस्थ नहीं, बल्कि चुनावी निष्पक्षता का सक्रिय संरक्षक है।

5. हलफनामे का बचाव: एक कानूनी चूक

निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 20(3)(बी) का हवाला देकर, आयोग ने शिकायतकर्ताओं पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की। लेकिन यह प्रावधान केवल मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया तक सीमित है। चुनाव समाप्त होने और अंतिम मतदाता सूची में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद, आयोग शपथपत्र की शर्तों के पीछे नहीं छिप सकता। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 22 किसी भी समय स्वप्रेरणा से सुधार करने का अधिकार और दायित्व प्रदान करती है।

इसलिए, शपथपत्र की मांग न केवल कानूनी रूप से कमजोर है, बल्कि यह जनता के विश्वास को भी कमजोर करती है, क्योंकि यह सुझाव देती है कि शपथपत्र के अभाव में अनियमितताएं मौजूद नहीं हैं—यह रुख कानून के स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत है।

6. पारदर्शिता, गोपनीयता, और कमलनाथ मामला

मशीन-रीडेबल मतदाता सूचियों को देने से इनकार करने के लिए आयोग द्वारा कमलनाथ बनाम चुनाव आयोग (2019) मामले पर भरोसा करना भी जांच के योग्य है। उस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए डिजिटल मतदाता सूचियों पर प्रतिबंधों को बरकरार रखा था। हालांकि, इस फैसले को सभी संदर्भों में अस्पष्टता को उचित ठहराने के लिए नहीं लिया जा सकता, खासकर जब मशीन-रीडेबल प्रारूप के वैध अनुरोधों का उद्देश्य प्रणालीगत धोखाधड़ी का पता लगाना हो, न कि मतदाताओं की प्रोफाइलिंग।

इसी तरह, सीसीटीवी फुटेज को रोकने के लिए आयोग का गोपनीयता-आधारित बचाव एक भ्रामक तर्क है। फुटेज की मांग प्रक्रिया के पालन की पुष्टि के लिए सीमित रूप से तैयार की गई है (उदाहरण के लिए, क्या ईवीएम ठीक से सील किए गए थे, क्या स्ट्रांग रूम में सेंधमारी हुई थी)। इसे “माताओं और बेटियों की निजता” में दखलअंदाजी बताना एक भटकाव वाला बयान है, न कि कोई कानूनी तर्क।

7. क्षेत्रीय अधिकारियों पर दोषारोपण

चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि मतदाता सूची प्रबंधन में विफलताएं बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ), निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ), और जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) के कारण हैं। हालांकि, जब ये अधिकारी प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, तो उन्हें कानूनी रूप से आयोग की ओर से कार्य करने वाला माना जाता है।

मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1978) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “आयोग संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के संचालन के लिए जिम्मेदार है।” कार्य सौंपने (प्रत्यायोजन) से जवाबदेही कम नहीं होती। अपने ही अधिकारियों की चूक की जिम्मेदारी से इनकार करके, आयोग अनुच्छेद 324 के मूल तर्क को कमजोर करता है।

8. चुनावों से परे जवाबदेही

आयोग का यह आग्रह कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत केवल चुनाव याचिकाओं के माध्यम से ही समाधान संभव है, एक व्यापक बिंदु की अनदेखी करता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल विवादों के बाद के निर्णय तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एक सतत संस्थागत कर्तव्य भी हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग बनाम अशोक कुमार (2000) में कहा, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आयोग का “प्रत्येक चरण” में हस्तक्षेप करना एक निरंतर दायित्व है।

कानूनी फैक्ट चेक का निष्कर्ष

संवैधानिक प्रावधानों, वैधानिक कर्तव्यों, और न्यायिक उदाहरणों के आधार पर, आयोग का बचाव अव्यावहारिक प्रतीत होता है। शपथपत्र कानूनी रूप से आवश्यक नहीं हैं; सार्वजनिक सत्यापन के मामलों में गोपनीयता पारदर्शिता पर हावी नहीं हो सकती; और जिम्मेदारी अधीनस्थ अधिकारियों पर नहीं डाली जा सकती। कानून स्पष्ट है: स्वच्छ मतदाता सूची तैयार करना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास को बनाए रखना भारत निर्वाचन आयोग की अंतिम जिम्मेदारी है।

खंड V: उत्तरदायित्व और प्रतिरक्षा

चुनाव आयोग की भूमिका की तथ्यात्मक और कानूनी समीक्षा के बाद एक स्वाभाविक सवाल उठता है: जिम्मेदारी किसकी है, और उत्तरदायित्व कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? संविधान, विधियां, और न्यायिक निर्णय स्पष्ट करते हैं कि चुनाव आयोग ही चुनावी निष्पक्षता का अंतिम संरक्षक है। फिर भी, हाल के वर्षों में कानूनी और संस्थागत परिवर्तनों ने इसे जवाबदेह ठहराने में बाधाएं पैदा की हैं, जिससे भारत की चुनावी व्यवस्था के चारों ओर एक “सजा से मुक्ति का दायरा” बन गया है, जैसा कि आलोचक इसे कहते हैं।

1. उत्तरदायित्व की कड़ी

चुनाव आयोग बार-बार तर्क देता रहा है कि मतदाता सूची की तैयारी में हुई चूकें या मतदान प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियां बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ), निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ), जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ), और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) की जिम्मेदारी हैं। हालांकि, यह तर्क कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है।

● जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 के तहत, इन अधिकारियों की नियुक्ति चुनावों के उद्देश्य के लिए आयोग के अधिकारियों के रूप में की जाती है, अथवा उन्हें आयोग का प्रतिनिधि माना जाता है।

● उनके कार्य और चूकें स्वयं आयोग के कार्य माने जाते हैं, न कि किसी स्वतंत्र प्राधिकारी के।

जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1978) में स्पष्ट किया, आयोग “चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया के संचालन के लिए उत्तरदायी है।” उत्तरदायित्व का हस्तांतरण (प्रत्यायोजन) करने से आयोग की जवाबदेही समाप्त नहीं होती। जब मतदाता सूचियों में डुप्लिकेट प्रविष्टियां रहती हैं, वैध मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं, या सीसीटीवी फुटेज नष्ट की जाती है, तो यह किसी एक अधिकारी की विफलता नहीं, बल्कि आयोग के कर्तव्य निर्वहन में चूक को दर्शाता है।

2. संवैधानिक कर्तव्य से छूट नहीं

आयोग का यह दावा कि अनियमितताएं बाहरी हस्तक्षेप हैं, उसके दायित्व की वास्तविकता को गलत ढंग से प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 324 आयोग को उस व्यवस्था में हुई उल्लंघनों की जिम्मेदारी से बचने की अनुमति नहीं देता। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग बनाम अशोक कुमार (2000) में कहा, आयोग पर संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया के “प्रत्येक चरण” पर निष्पक्षता सुनिश्चित करने का दायित्व है।

इस प्रकार, डुप्लिकेट प्रविष्टियों को रोकने में विफलता, गलत पते दर्ज करना, फॉर्म 6 का दुरुपयोग, या पारदर्शिता नियमों को दबाना सामान्य भूल-चूक नहीं हैं। ये सीधे तौर पर आयोग से जुड़ी संवैधानिक विफलताएं हैं।

3. 2023 के चुनाव आयुक्तों की प्रतिरक्षा विधि

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 में एक व्यापक प्रतिरक्षा प्रावधान शामिल है: “मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्तों के खिलाफ उनके आधिकारिक पद के दौरान किए गए या किए जाने का दावा किए गए किसी भी कार्य के संबंध में कोई दीवानी या आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा।”

यह प्रावधान आयोग के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से अभियोजन या दायित्व से सुरक्षित करता है, भले ही उनके कार्य—या उनकी अनदेखी—ने प्रणालीगत दुरुपयोग को बढ़ावा दिया हो। यह प्रतिरक्षा अधिकांश संवैधानिक अधिकारियों को मिलने वाली प्रतिरक्षा से भी व्यापक है और संसदीय विशेषाधिकारों के विपरीत, इसमें कोई आंतरिक जवाबदेही तंत्र नहीं है।

आलोचक तर्क देते हैं कि यह प्रावधान संवैधानिक शासन के मूल सिद्धांत को कमजोर करता है। आयोग के सदस्यों को कानूनी जांच से सुरक्षा प्रदान करके, यह एक नैतिक जोखिम (मॉरल हैजर्ड) पैदा करता है: जिन पर चुनावों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उन्हें प्रभावी रूप से कानून से ऊपर रखा जाता है। व्यवहार में, इसने आयोग को आरोपों को खारिज करने और पारदर्शिता की मांगों को बिना किसी भय के ठुकराने का साहस प्रदान किया है।

4. न्यायिक निगरानी और चुनाव याचिकाएं

चुनाव आयोग अक्सर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत दायर चुनाव याचिकाओं को ही एकमात्र समाधान का रास्ता बताता है। हालांकि, न्यायिक निगरानी एक महत्वपूर्ण नियंत्रण तंत्र है, फिर भी इसमें दो संरचनात्मक सीमाएं हैं:

1. विलंब: चुनाव याचिकाओं को निपटाने में अक्सर वर्षों लग जाते हैं, और तब तक चुनावी चक्र आगे बढ़ चुका होता है।

2.सीमित दायरा: चुनाव याचिकाएं केवल विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित होती हैं; ये राज्य-स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर फैली प्रणालीगत विफलताओं को संबोधित नहीं कर पातीं।

नतीजतन, भले ही अनियमितताओं का दस्तावेजीकरण हो जाए, आयोग की तत्काल जवाबदेही सुनिश्चित करना मुश्किल होता है।

5. आपराधिक और अनुशासनात्मक दायित्व

संवैधानिक और वैधानिक दायित्वों से परे, चुनावी प्रबंधन में विफलताएं आपराधिक और अनुशासनात्मक परिणामों को भी जन्म दे सकती हैं:

● जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32: मतदाता सूची से संबंधित अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहने वाले अधिकारियों पर दंडात्मक प्रावधान लागू करती है।

● जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134ए: चुनाव प्रक्रिया में कर्तव्य की लापरवाही (कदाचार) के दोषी अधिकारियों को दंडित करने का प्रावधान करती है।

● भारतीय दंड संहिता/भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस): यदि कोई अधिकारी जानबूझकर डुप्लिकेट प्रविष्टियों, फर्जी पतों, या वैध मतदाताओं के नाम हटाने की अनुमति देता है, तो उस पर जालसाजी, धोखाधड़ी, या साक्ष्य नष्ट करने से संबंधित धाराएं लागू हो सकती हैं।

चूंकि ये अधिकारी आयोग के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, अंतिम जवाबदेही भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) पर ही है। हालांकि, आयोग के सदस्यों को प्राप्त प्रतिरक्षा क्षेत्रीय अधिकारियों पर लागू नहीं होती, फिर भी यह स्थिति एक असहज असंतुलन पैदा करती है: निचले स्तर का बीएलओ (बूथ स्तर अधिकारी) दंडित हो सकता है, जबकि प्रणालीगत विफलताओं की निगरानी करने वाले आयोग के वरिष्ठ सदस्य सुरक्षित रहते हैं।

6. संस्थागत स्तर पर जवाबदेही से बचाव

इन कानूनी प्रावधानों और हालिया संशोधनों का संयुक्त प्रभाव एक चिंताजनक विरोधाभास पैदा करता है। एक ओर, आयोग खुद को पूरी तरह निष्पक्ष बताता है और किसी भी गड़बड़ी से इनकार करता है। दूसरी ओर, वह जवाबदेही से स्वयं को अलग करता है, निम्नलिखित आधारों का सहारा लेकर:

● 2023 में आयोग के सदस्यों को प्रदान की गई व्यक्तिगत प्रतिरक्षा,

● अधीनस्थ अधिकारियों पर डाली गई तथाकथित जिम्मेदारी, और

● राहत के दायरे को केवल चुनाव याचिकाओं तक सीमित रखना।

7. जवाबदेही पुनः स्थापित करना

यदि चुनावी लोकतंत्र अपनी वैधता बनाए रखना चाहता है, तो जवाबदेही को निम्नलिखित माध्यमों से पुनः स्थापित करना होगा:

● 2023 के प्रतिरक्षा प्रावधान की न्यायिक समीक्षा,

● स्थायी समितियों के माध्यम से संसदीय निगरानी,

● स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा मतदाता सूची और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का वैधानिक लेखा-परीक्षण, और

● पारदर्शिता उपाय, जिसमें मशीन-रीडेबल मतदाता सूचियों का अनिवार्य प्रकाशन और कम से कम एक वर्ष तक सीसीटीवी रिकॉर्ड का संरक्षण शामिल हो।

ऐसे नियंत्रणों के अभाव में, आयोग अछूता और अस्पष्टता की ओर बढ़ने का जोखिम उठाता है, जिससे वह उस चुनावी प्रणाली की वैधता को ही कमजोर कर देता है, जिसकी सुरक्षा के लिए वह मौजूद है।

खंड VI: व्यापक लोकतांत्रिक प्रभाव

निर्वाचन आयोग को लेकर विवाद केवल प्रशासनिक चूक का विषय नहीं है। दांव पर भारत के चुनावी लोकतंत्र की विश्वसनीयता है। चुनाव केवल सत्ता के हस्तांतरण का साधन नहीं हैं; वे वैधता के संस्कार हैं, जो नागरिकों और राज्य को सामूहिक विश्वास के माध्यम से जोड़ते हैं। जब यह विश्वास कमजोर होता है, तो लोकतांत्रिक समझौता टूटने लगता है।

1. जनता के विश्वास का क्षरण

मौजूदा संकट की जड़ में जनता के विश्वास में भारी कमी है। डुप्लिकेट मतदाताओं, जानबूझकर हटाए गए नामों, और अचानक बढ़े मतदान प्रतिशत के आरोपों को केवल तकनीकी गलती कहकर खारिज नहीं किया जा सकता, खासकर जब ये कई राज्यों और स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित हों। जब लोगों को लगता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हैं, तो यह स्थिति लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बन जाती है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, लोकतंत्र न केवल निष्पक्ष होना चाहिए, बल्कि ऐसा दिखना भी चाहिए।

करोड़ों मतदाताओं के लिए—विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके नाम उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से गायब हो गए या जिनके निर्वाचन क्षेत्रों में महाराष्ट्र में देर रात असामान्य रूप से बढ़ी मतदाता संख्या देखी गई—यह अनुभव बहिष्कार और मताधिकार से वंचित होने का रहा है। इससे खासकर अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले समूहों में अलगाव की भावना पैदा होती है, जो चुनावी प्रक्रिया को उनके खिलाफ संरचनात्मक रूप से पक्षपाती समझते हैं।

2. नियंत्रण साधन के रूप में मताधिकार छीनना

समाजवादी पार्टी के आरोप कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मुस्लिम, दलित, और यादव मतदाताओं के 12 प्रतिशत नाम प्रणालीगत रूप से मतदाता सूचियों से हटाए गए हैं, चुनावी प्रशासन के हथियार के रूप में उपयोग की संभावना को उजागर करते हैं। नौकरशाही द्वारा मताधिकार से वंचित करना एक सूक्ष्म लेकिन उतना ही प्रभावी राजनीतिक बहिष्कार का तरीका है, जितना कि स्पष्ट धमकी देना।

जब मतदाता सूची चयनात्मक बहिष्कार का उपकरण बन जाती है, तो चुनाव विचारों की प्रतियोगिता नहीं रह जाते, बल्कि हेरफेर की होड़ बन जाते हैं। इससे सार्वजनिक मताधिकार के सिद्धांत का अपमान होता है, जो भारत की लोकतांत्रिक पहचान की नींव है।

3. संस्थागत संस्कृति के रूप में अस्पष्टता

चुनाव आयोग द्वारा पारदर्शिता अनुरोधों को निपटाने का तरीका एक गहरी संस्थागत समस्या की ओर इशारा करता है: अस्पष्टता की संस्कृति। मशीन-रीडेबल रॉल्स के बजाय तस्वीर-आधारित पीडीएफ पर जोर देना, सीसीटीवी फुटेज जारी करने से इनकार करना, और चुनावी रिकॉर्ड प्राप्त करने को सीमित करने के लिए जल्दबाजी में संशोधन करना—ये सभी जवाबदेही के बजाय गोपनीयता को दर्शाते हैं।

अस्पष्टता संभवतः आयोग को अल्पकालिक आलोचना से बचाने में मदद करती है, लेकिन इसका दीर्घकालिक नुकसान भारी है। पारदर्शिता के बिना, नागरिक स्वतंत्र रूप से चुनाव की निष्पक्षता की जांच नहीं कर सकते। भरोसा संस्थान पर अंधविश्वास पर निर्भर हो जाता है, और यह विश्वास अब स्पष्ट रूप से कम हो रहा है।

4. संस्थागत गिरावट और पक्षपात की छवि

भारत में एक समय सबसे सम्मानित संवैधानिक संस्था माने जाने वाले निर्वाचन आयोग पर अब संस्थागत दिशा से भटकने के आरोप लग रहे हैं। सत्तारूढ़ दल की शिकायतों को प्राथमिकता देना और विपक्ष की शिकायतों को लगातार खारिज करना—इस प्रकार की कार्यप्रणाली ने आयोग के पक्षपातपूर्ण रुख को लेकर संदेह को और गहरा किया है।

चाहे आयोग सक्रिय रूप से पक्षपाती न हो, पक्षपात की धारणा स्वयं में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए नुकसानदेह है। जैसा कि इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) के निर्णय में स्पष्ट किया गया, न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि होता हुआ भी दिखना चाहिए। जब किसी एक पक्ष को यह विश्वास हो जाए कि निर्णायक (अंपायर) पक्षपाती है, तो पूरी प्रतिस्पर्धा की वैधता पर सवाल उठ जाता है।

5. लोकतांत्रिक वैधता पर संकट

इन विफलताओं का व्यापक प्रभाव लोकतांत्रिक अवैधता के जोखिम के रूप में सामने आता है। यदि नागरिक यह मानने लगें कि चुनावी परिणाम मतदाता सूचियों या मशीनों के हेरफेर से पहले से तय किए जाते हैं, तो उनके लिए भागीदारी का प्रोत्साहन कम हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप मतदान प्रतिशत घटता है, मोहभंग बढ़ता है, और लोग चुनावी राजनीति से पीछे हटने लगते हैं, जिससे लोकतंत्र भीतर से खोखला हो जाता है।

यह केवल सैद्धांतिक चिंता नहीं है। अन्य लोकतंत्रों के अनुभव दर्शाते हैं कि जब जनता का चुनावी संस्थाओं से विश्वास समाप्त हो जाता है, तो उसे पुनः स्थापित करना अत्यंत कठिन होता है। विश्वास, एक बार खो जाने पर, आसानी से लौटता नहीं। भारत, जहां लगभग एक अरब मतदाता हैं, ऐसी स्थिति का जोखिम नहीं उठा सकता।

6. अंतरराष्ट्रीय और संवैधानिक प्रतिष्ठा

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, भारत की चुनावी निष्पक्षता लंबे समय से इसकी वैश्विक वैधता का प्रमुख आधार रही है। अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और तुलनात्मक राजनीति के विद्वानों ने अक्सर भारत के निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और प्रभावी चुनावी प्रशासन का आदर्श उदाहरण माना है। अब वही प्रतिष्ठा संकट में है।

देश के भीतर, यह संकट संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत की परीक्षा बन गया है। चूंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को न्यायपालिका ने संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना है, इसलिए चुनावी प्रक्रिया में कोई भी संरचनात्मक विफलता केवल राजनीतिक संकट नहीं, बल्कि संवैधानिक तंत्र का पतन मानी जाएगी।

7. अनियमितताओं के सामान्यीकरण का खतरा

सबसे गंभीर खतरा यह है कि अनियमितताएं सामान्य लगने लगें। जब “वोट चोरी” के आरोपों को बार-बार नजरअंदाज किया जाता है, जब सीसीटीवी फुटेज बिना कारण नष्ट कर दी जाती है, और जब मतदाता यह स्वीकार कर लेते हैं कि उनके नाम मतदाता सूची से गायब हो सकते हैं, तो हेरफेर चुनावी प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा बन जाता है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र केवल नाममात्र का रह जाता है, और उसकी वास्तविक ताकत समाप्त हो जाती है।

8. एक निर्णायक क्षण

मौजूदा समय एक संवैधानिक परीक्षण का क्षण है। भारत को तय करना होगा कि उसका चुनावी लोकतंत्र वास्तविक सहमति का सार्थक माध्यम बना रहेगा या एक गैर-जवाबदेह नौकरशाही द्वारा संचालित खोखला रिवाज बन जाएगा। इसका परिणाम न केवल 2024 के चुनावों की विश्वसनीयता तय करेगा, बल्कि आने वाले दशकों तक भारतीय लोकतंत्र की दिशा भी निर्धारित करेगा।

खंड VII – सुधार के रास्ते

मौजूदा संकट की गहराई से स्पष्ट है कि केवल सतही बदलाव पर्याप्त नहीं होंगे। यदि भारत का चुनावी लोकतंत्र अपनी वैधता बनाए रखना चाहता है, तो संरचनात्मक सुधार आवश्यक हैं। ये सुधार पारदर्शिता को बहाल करें, जवाबदेही को पुनः स्थापित करें, और चुनाव आयोग में जनता का विश्वास फिर से कायम करें।

1. पारदर्शिता बहाल करना

चुनाव आयोग के वर्तमान रुख में पारदर्शिता को सबसे अधिक नुकसान हुआ है, और इसे सुधार का पहला क्षेत्र बनाया जाना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

● मशीन-रीडेबल मतदाता सूची: मतदाता सूचियां खुले, खोजने योग्य प्रारूप (CSV/Excel) में प्रकाशित की जानी चाहिए ताकि राजनीतिक दल, नागरिक समाज, और शोधकर्ता स्वतंत्र रूप से उनका सत्यापन कर सकें। निजता संबंधी चिंताओं को संवेदनशील जानकारी छिपाकर, लेकिन जांच के लिए आवश्यक क्षेत्रों को बनाए रखकर दूर किया जा सकता है।

● सीसीटीवी फुटेज की सार्वजनिक पहुंच: मतदान केंद्रों और मतगणना केंद्रों से ली गई फुटेज को कम से कम एक वर्ष तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए और राजनीतिक दलों तथा न्यायालयों को उनके अधिकार के रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

● फॉर्म 17C के आंकड़ों का प्रकाशन: मतदान केंद्र-वार मतदान प्रतिशत और मतगणना के आंकड़ों को समयबद्ध, मानकीकृत, और सत्यापन योग्य प्रारूप में जारी किया जाना चाहिए।

● प्रतिबंधात्मक संशोधनों को वापस लेना: दिसंबर 2024 में चुनाव संचालन नियमों के नियम 93 में किए गए बदलाव, जिन्होंने रिकॉर्ड प्राप्त करने को सीमित किया था, को रद्द किया जाना चाहिए।

2. स्वतंत्र फोरेंसिक ऑडिट

चुनावी प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखने के लिए इसकी तकनीकी संरचना का स्वतंत्र सत्यापन आवश्यक है:

● ईवीएम और वीवीपैट पर स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर रैंडम फोरेंसिक ऑडिट किए जाने चाहिए, और इनकी रिपोर्टें सार्वजनिक डोमेन में रखी जानी चाहिए।

● सिंबल लोडिंग यूनिट्स (SLUs), जिन्हें वोट फॉर डेमोक्रेसी (VFD) रिपोर्ट में विशेष रूप से कमजोर बताया गया है, को प्रत्येक चुनाव के बाद स्वतंत्र रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए।

● वीवीपैट पर्चियों की रैंडम गिनती को एक बड़े नमूने (वर्तमान में प्रति निर्वाचन क्षेत्र 5 से कहीं अधिक) में कानूनी रूप से अनिवार्य किया जाना चाहिए।

3. संरक्षण की न्यायिक समीक्षा

2023 के अधिनियम के तहत आयुक्तों को दी गई व्यापक संरक्षण व्यवस्था की तत्काल पुनर्विचार की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय को, चाहे सीधे चुनौती के माध्यम से हो या चुनाव संबंधी मुकदमों के दौरान, यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ऐसी संरक्षण व्यवस्था संवैधानिक जवाबदेही के सिद्धांतों के अनुरूप है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए नियुक्त संवैधानिक संस्था को पूर्ण रूप से न्यायिक जांच से बाहर नहीं रखा जा सकता।

4. चुनाव प्रबंधन का विकेंद्रीकरण

वोट फॉर डेमोक्रेसी रिपोर्ट की चुनाव प्रबंधन के विकेंद्रीकरण की सिफारिश गंभीर विचार की मांग करती है। राज्य चुनाव आयोग, जो पहले से ही स्थानीय निकाय चुनावों की देखरेख करते हैं, को विधानसभा चुनाव कराने का दायित्व दिया जा सकता है, जबकि केंद्रीय चुनाव आयोग लोकसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित करे। इससे सत्ता का केंद्रीकरण कम होगा और केंद्रीकृत पक्षपात की धारणा में कमी आएगी।

5. संसदीय निगरानी

संसद की चुनाव आयोग पर निगरानी की भूमिका अब तक न्यूनतम रही है। एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन इलेक्टोरल इंटिग्रिटी गठित की जा सकती है, जिसे चुनाव के बाद की रिपोर्टों की समीक्षा, अनियमितताओं की जांच, और आयुक्तों को गवाही के लिए बुलाने का काम सौंपा जाए। ऐसी निगरानी स्वतंत्रता से समझौता नहीं करेगी, बल्कि जवाबदेही को और मजबूत करेगी।

6. कानूनी उपायों को मजबूत करना

● समयबद्ध निर्णय: चुनाव याचिकाओं का निपटारा छह माह के भीतर किया जाना चाहिए, अन्यथा विजयी उम्मीदवार का चुनाव अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है।

● सामूहिक उपाय: प्रणालीगत अनियमितताओं—जैसे बड़े पैमाने पर मतदाता नामों की कटौती या अचानक मतदाता टर्नआउट में वृद्धि—के लिए तंत्र होने चाहिए, जो विशेष निर्वाचन क्षेत्र की याचिकाओं के दायरे से बाहर हों।

● फौजदारी जवाबदेही: चुनावों में दुराचार के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ धारा 32 (RPA 1950) और 134A (RPA 1951) को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, और यह जवाबदेही पर्यवेक्षी अधिकारियों तक भी बढ़ाई जानी चाहिए।

7. मतदाता अधिकारों की सुरक्षा

सुधारों का केंद्र बिंदु मतदाता होना चाहिए। इसमें निम्नलिखित कदम शामिल होने चाहिए:

● मनमानी नाम हटाने के खिलाफ कानूनी गारंटी: मतदाता के नाम बिना लिखित सूचना और अपील के अवसर के मतदाता सूची से हटाए नहीं जाने चाहिए।

● शिकायत निवारण तंत्र: मतदाताओं के लिए मतदाता सूची की गलतियों को ठीक करने के लिए सुलभ और समयबद्ध उपाय होने चाहिए, जैसे डिजिटल पोर्टल और हेल्पलाइन।

● स्वतंत्र पर्यवेक्षक: मताधिकार हनन की निगरानी के लिए नागरिक पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो केवल आयोग को नहीं, बल्कि सीधे न्यायपालिका को रिपोर्ट करें।

8. संस्थागत विश्वसनीयता का पुनर्निर्माण

अंततः, आयोग के भीतर सांस्कृतिक परिवर्तन के बिना कोई सुधार सफल नहीं होगा। चुनाव आयोग को अपनी मूल भावना—एक पूरी तरह स्वतंत्र, निडर संस्था के रूप में लोकतंत्र की रक्षा करने वाली—में लौटना होगा। आयुक्तों को रक्षात्मकता और इनकार के बजाय विनम्रता और जवाबदेही का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा कानूनी संरक्षणों पर नहीं, बल्कि नैतिक अधिकारिता पर टिकी थी—इस धारणा पर कि वह राजनीति से ऊपर है। उस अधिकारिता को बहाल करने के लिए खुलेपन, ईमानदारी, और अपनी कमियों का सामना करने की इच्छा आवश्यक है।

9. भविष्य के लिए सुधार का एजेंडा

आगे बढ़ने का रास्ता स्पष्ट है:

● डेटा में पारदर्शिता,

● प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र ऑडिट,

● न्यायिक समीक्षा योग्य जवाबदेही,

● संसदीय निगरानी, और

● मतदाता-केंद्रित सुरक्षा।

ये सुधार भारत के चुनावी लोकतंत्र को संवैधानिक सिद्धांतों और जन विश्वास के आधार पर पुनः स्थापित कर सकते हैं। इनके बिना, खतरा केवल दोषपूर्ण चुनावों का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक राज्य के धीरे-धीरे खोखले होने का भी है।

10. चुनावी मतदाता सूची के न्यायसंगत और पारदर्शी पुनरीक्षण को सुनिश्चित करना

बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विवाद अचानक, अस्पष्ट, और अत्यधिक सख्त मतदाता सूची सफाई अभियानों के खतरों को उजागर करता है। इसलिए, संरचनात्मक सुधारों में ऐसे सुरक्षा उपाय शामिल होने चाहिए जो सुनिश्चित करें कि पुनरीक्षण न्यायसंगत, पारदर्शी, और नागरिक-मित्रतापूर्ण हो:

● पूर्वनिर्धारित समय और सूचना: व्यापक स्तर पर पुनरीक्षण बिना उचित तैयारी या जानकारी के अचानक लागू नहीं किया जाना चाहिए। जनता को पर्याप्त सूचना और चरणबद्ध समयसीमा दी जानी चाहिए ताकि बड़े पैमाने पर भ्रम से बचा जा सके।

● प्रक्रिया की स्पष्टता: बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) और पर्यवेक्षी अधिकारियों को दिए जाने वाले निर्देश विस्तृत, स्पष्ट, और सार्वजनिक होने चाहिए, जिनमें नामांकन फॉर्म की स्वीकृति, अस्वीकृति, और जांच के मानदंड शामिल हों।

● सुधार के अवसर: मौजूदा डेटा पर आधारित पूर्व-भरे फॉर्म मतदाताओं को त्रुटियों को सुधारने की सुविधा दें, ताकि गलतियां दोहराई या बढ़ाई न जाएं।

● जानकारी में पारदर्शिता: चुनाव आयोग को जमा किए गए फॉर्म, संलग्न दस्तावेजों, और अस्वीकृति के कारणों का वास्तविक समय में डेटा प्रकाशित करना चाहिए। बिहार के SIR में अचानक जानकारी बंद करना शक को बढ़ावा देता है और विश्वास को कमजोर करता है।

● मतदाता के विकल्प का सम्मान: जो मतदाता अस्थायी रूप से स्थानांतरित होते हैं, उन्हें उनके मूल स्थान पर बिना उचित विकल्प दिए मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, जैसे कि एनआरआई, रक्षा कर्मियों, और सांसदों को मतदान की सुविधा दी जाती है।

11. नागरिकता संबंधी सवालों में अतिक्रमण से बचाव

संविधान के अनुच्छेद 326 में स्पष्ट है कि मताधिकार की योग्यता के लिए नागरिकता आवश्यक है, लेकिन यह चुनाव आयोग का काम नहीं है कि वह नागरिकता का अलग निर्धारण करे। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने ठीक कहा है कि “पूर्व-2003” और “पोस्ट-2003” मतदाताओं को “अनुमानित नागरिकता” के आधार पर अलग करना भ्रमित करने वाला और अनावश्यक रूप से भड़काऊ है। भविष्य के सुधार यह सुनिश्चित करें कि:

● चुनाव आयोग केवल पात्रता और निवास पर ध्यान केंद्रित करे और नागरिकता के निर्धारण को पहले से मौजूद कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर छोड़ दे।

● किसी भी मतदाता को केवल “स्थायी पलायन” के आधार पर “अयोग्य” नहीं माना जाना चाहिए—ज्यादातर, ऐसे मतदाताओं को मतदाता सूची में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, न कि हटाया जाना।

12. मतदाता सूची प्रबंधन में अनुपातवाद को समाहित करना

विशेष रूप से SIR जैसे व्यापक अभियान को दंडात्मक छापे या जबरदस्ती की कार्रवाई जैसा नहीं होना चाहिए। इसके बजाय, इसे एक नागरिक, नियम-आधारित, और सहभागी प्रक्रिया के रूप में डिजाइन किया जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य मतदाताओं को अलग-थलग किए बिना त्रुटियों को सुधारना हो। मुख्य सिद्धांत हैं:

● संवेदनशील प्रशासन: जैसा कि लवासा ने बताया, आयोग को वही सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो उसने ऐतिहासिक रूप से सटीकता और समावेश के बीच संतुलन बनाए रखने में अपनाया है।

● जरूरी चीजों को सुरक्षित रखते हुए केवल गलत चीजों को हटाना: लवासा के अनुसार, मतदाता सूची की सफाई उस किसान की तरह होनी चाहिए जो फसल को नुकसान पहुंचाए बिना जंगली घास हटाता है। सूची की विश्वसनीयता सुरक्षित रखनी चाहिए, साथ ही नागरिकों के मताधिकार में विश्वास को भी कमजोर नहीं करना चाहिए।

● सार्वजनिक सहयोग: चुनाव आयोग को नागरिकों के सहयोग को सक्रिय रूप से जुटाना चाहिए, बजाय इसके कि वह ऊपर से नीचे तक दबाव बनाए, जिससे मतदाता अपने मताधिकार को “बचाने” के लिए संघर्ष करें।

निष्कर्ष: गणराज्य की लोकतांत्रिक आत्मा की पुनः प्राप्ति

निर्वाचन आयोग के चारों ओर मौजूदा संकट केवल एक क्षणिक विवाद या राजनीतिक टकराव नहीं है, बल्कि यह उस संवैधानिक वादे के मूल को प्रभावित करता है कि भारत के लोग अपनी स्वतंत्र इच्छा से शासन करते हैं। मतदाता सूची में हेरफेर, अस्पष्ट प्रक्रियाएं, और चयनात्मक रूप से मताधिकार छीनने के आरोप केवल प्रशासनिक असफलताएं नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए खतरे हैं।

बुनियाद में एक संवैधानिक विरोधाभास छिपा है। आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय सार्वजनिक कानून में सबसे व्यापक अधिकार प्राप्त हैं, अर्थात् चुनावों का “अधीक्षण, निर्देशन, और नियंत्रण”। यह एकमात्र संस्था है जिसे मताधिकार की विश्वसनीयता की गारंटी देने का दायित्व सौंपा गया है। फिर भी, जब प्रणालीगत अनियमितताओं का सामना होता है, तो आयोग ने इनकार, ध्यान भटकाने, और हलफनामों की मांग के जरिए जवाब दिया, मानो जवाबदेही वैकल्पिक हो। यह रुख न केवल संस्था में विश्वास को कमजोर करता है, बल्कि संवैधानिक न्यायशास्त्र की भावना के भी खिलाफ है, जिसने लगातार माना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (1950 और 1951) चुनावी मतदाता सूची और मतदान संचालन की पूरी जिम्मेदारी आयोग और उसके अधिकारियों को सौंपते हैं। न्यायिक उदाहरणों ने बार-बार इस बात की पुष्टि की है कि यह जिम्मेदारी किसी अन्य को नहीं सौंपी जा सकती: बूथ स्तर के अधिकारी (BLO), चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ERO), या जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) के कार्य और गलतियां कानूनी रूप से आयोग के ही कार्य माने जाएंगे। ऐसा न कहना लोकतांत्रिक शासन की उस जवाबदेही की श्रृंखला को कमजोर करना होगा जिस पर यह पूरी व्यवस्था टिकी है।

2023 के कानून ने चुनाव आयुक्तों को नागरिक और आपराधिक दायित्व से व्यापक संरक्षण देकर इस जवाबदेही के अंतर को और गहरा किया है। यह कानून चुनावी प्रक्रिया के शीर्षस्थ अधिकारियों को संरक्षण देता है, जबकि जमीनी स्तर के अधिकारी जोखिम में रहते हैं। इसका परिणाम संवैधानिक सिद्धांतों का उलट होना है, जहां उच्चतम प्राधिकारी होते हैं, वहां जिम्मेदारी कम होती है। ऐसी स्थिति कानून के शासन वाले लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं हो सकती।

कानूनी सीमा से परे, इसके प्रभाव और भी गंभीर हैं। जनता का मतदान प्रक्रिया पर विश्वास कम हो रहा है। उन मतदाताओं के लिए जिनके नाम उत्तर प्रदेश में हटाए गए या महाराष्ट्र और ओडिशा में जिन निर्वाचन क्षेत्रों में असामान्य रूप से मतदान प्रतिशत बढ़ा, मताधिकार का हनन अब केवल सैद्धांतिक समस्या नहीं, बल्कि एक वास्तविक अनुभव बन गया है। विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के लिए, जो असमान रूप से निशाना बनाए गए हैं, मतदान के अधिकार का नुकसान समान नागरिकता पर हमला है। लंबे समय में, ऐसी अनियमितताओं का सामान्यीकरण लोकतंत्र को केवल एक रस्म में बदल सकता है, जिसका कोई वास्तविक सार नहीं रह जाता।

फिर भी, यह संकट एक अवसर भी लेकर आता है—एक ऐसा अवसर जिसमें चुनावी सत्यनिष्ठा को नए और मजबूत आधारों पर पुनर्निर्मित किया जा सकता है। पारदर्शिता की पुनर्स्थापना—मशीन-रीडेबल रॉल्स, स्वतंत्र ऑडिट, और चुनावी रिकॉर्ड तक पहुंच के माध्यम से—आवश्यक है। न्यायिक समीक्षा के जरिए आयोग को दी गई संरक्षण धारा को या तो रद्द किया जाना चाहिए या सीमित किया जाना चाहिए। संसद को अपनी निगरानी भूमिका निभानी चाहिए, और मतदाताओं को मनमाने ढंग से बाहर किए जाने के खिलाफ वैधानिक अधिकारों से सशक्त किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण, चुनाव आयोग को उस मूल भावना—स्वतंत्रता, विनम्रता, और नैतिक साहस—की ओर लौटना होगा, जिसने कभी इसे गणराज्य की सबसे सम्मानित संस्थाओं में से एक बनाया था।

भारत की लोकतांत्रिक यात्रा असाधारण रही है, विशेष रूप से इसलिए कि इसने उस वैश्विक संशय को झुठलाया कि एक गरीब, विविधतापूर्ण, और उपनिवेशवाद से मुक्त हुआ देश सार्वभौमिक मताधिकार की नींव पर लोकतंत्र को बनाए रख सकता है। यह उपलब्धि व्यर्थ नहीं जाने दी जानी चाहिए। इस मोड़ पर सवाल स्पष्ट है: क्या भारत के चुनाव लोकतांत्रिक सहमति का विश्व का सबसे बड़ा उदाहरण बने रहेंगे, या वे केवल दिखावे की रस्म बनकर रह जाएंगे, जिसमें वास्तविक भरोसा ही न बचे?

इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि क्या भारत का निर्वाचन आयोग खुद को केवल एक दिखावटी संयोजक नहीं, बल्कि जनता की संप्रभुता का सच्चा संवैधानिक प्रहरी बना पाएगा। क्योंकि, चुनाव किसी पार्टी, नेता, या सरकार के लिए नहीं होते। चुनाव उस आम नागरिक के उस साधारण लेकिन पवित्र कार्य के लिए होते हैं, जब वह अपना वोट डालता है, यह भरोसे के साथ कि उसका वोट गिना जाएगा, उसका मतलब है, और कोई उसे चुरा नहीं सकता। इस भरोसे को बचाए रखना ही गणराज्य की आत्मा को बचाए रखना है।

Related

"चुनाव आयोग ने 2003 बिहार एसआईआर आदेश की प्रति देने से किया इनकार"

बिहार : SIR प्रक्रिया के दौरान एक परिवार मतदाता सूची में नहीं, रिटायर्ड शिक्षिका को भी मृत घोषित किया गया

भारतीय गणराज्य की मूल भावना यह है कि सरकारें अपनी वैधता जनता की सहमति से प्राप्त करती हैं, और यह सहमति स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से व्यक्त होती है। यह केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा और स्वशासन की नींव है। यह सिद्धांत हमारे संविधान में निहित है और न्यायपालिका द्वारा वर्षों से बार-बार पुष्ट किया गया है। यदि इस व्यवस्था पर आघात पहुंचता है, तो गणराज्य की संवैधानिक संरचना धीरे-धीरे खोखली होने लगती है।

हालांकि, वर्तमान समय में यह बुनियादी वादा अभूतपूर्व दबाव में है। चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताओं के संगठित आरोपों ने जनता का चुनाव आयोग पर भरोसा कमजोर कर दिया है। यह वही संस्था है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनावों की “देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण” की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहां बात केवल कुछ चुनावी परिणामों की नहीं, बल्कि पूरे चुनावी तंत्र की साख दांव पर है।

इस विवाद को सबसे अधिक बल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की हालिया प्रेजेंटेशन से मिला, जिसमें उन्होंने “वोट चोरी” का मुद्दा उठाया। 7 अगस्त को दी गई इस प्रेजेंटेशन में उन्होंने आरोप लगाया कि बेंगलुरु सेंट्रल जैसी सीटों के नतीजे फर्जी मतदाता सूची प्रक्रियाओं के जरिए जानबूझकर बदले गए। इसके कुछ समय बाद, उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने खुलासा किया कि 2022 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची की गड़बड़ियों से संबंधित 18,000 नोटरी शपथपत्र जमा किए थे, लेकिन उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। इन आरोपों को और बल तब मिला, जब बीजू जनता दल (बीजद) ने अगस्त 2025 में घोषणा की कि वह ओडिशा में 2024 के चुनावों में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं को लेकर ओडिशा हाईकोर्ट का रुख करेगा। इन घटनाओं को एक साथ देखने पर स्पष्ट होता है कि यह किसी एक पार्टी की शिकायत नहीं, बल्कि एक सर्वदलीय चिंता है कि चुनाव संचालन की जिम्मेदारी निभाने वाला संस्थान, चुनाव आयोग, अपने कर्तव्यों में विफल रहा है।

7 अगस्त की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, जो अब भी व्यापक प्रतिक्रिया और बहस का कारण बनी हुई है, राहुल गांधी ने 8 जून को “महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग” शीर्षक से कई लेख लिखे थे। इनमें उन्होंने पहले भी मतदाता सूचियों का मुद्दा उठाया था। उन्होंने लिखा: “मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज ऐसे उपकरण हैं, जिनका उपयोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, न कि उन्हें तिजोरी में बंद रखने के लिए। भारत की जनता को यह भरोसा दिलाया जाना चाहिए कि कोई रिकॉर्ड नष्ट नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।”

आरोप गंभीर और स्पष्ट हैं। इनमें कई दावे शामिल हैं, जैसे एक ही मतदाता का कई निर्वाचन क्षेत्रों में डुप्लिकेट पंजीकरण, नकली या गैर-मौजूद पते दर्ज करना, कई लोगों को एक ही घर या यहां तक कि व्यावसायिक स्थलों पर निवास के रूप में दिखाना, धुंधली या अमान्य तस्वीरें, और पहली बार मतदाता बनने वालों के लिए बनाए गए फॉर्म-6 का दुरुपयोग। सबसे चिंताजनक बात यह है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम, दलित और यादव समुदाय के कई वैध मतदाताओं को बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से हटाया गया है, जो लक्षित मताधिकार छीनने जैसा मामला है। जब इसे उन क्षेत्रों में बहुत कम मतों के अंतर के साथ देखा जाए, तो ये गड़बड़ियां गहरा असर डालती हैं। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, “सिर्फ 25 सीटों की चोरी” ही राष्ट्रीय सत्ता के संतुलन को बदलने के लिए पर्याप्त हो सकती है।

इन आरोपों के साथ-साथ, चुनाव आयोग पर जानबूझकर पारदर्शिता न दिखाने और सबूतों को दबाने के भी आरोप लग रहे हैं। राजनीतिक दल वर्षों से मशीन-रीडेबल (मशीन द्वारा पढ़े जाने योग्य) मतदाता सूचियों की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने केवल स्कैन की हुई, चित्र-आधारित पीडीएफ फाइलें ही उपलब्ध कराई हैं, जो डिजिटल जांच को प्रभावी ढंग से रोकती हैं।

चुनाव केंद्रों से सीसीटीवी फुटेज की मांग को अस्वीकार कर दिया गया है, और दिसंबर 2024 में, ऐसे रिकॉर्ड्स प्राप्त करने के नियमों में असामान्य रूप से जल्द संशोधन किए गए, ताकि पारदर्शिता को सीमित किया जा सके। महत्वपूर्ण सीसीटीवी साक्ष्यों का विनाश, चुनावी नियमों में अंतिम क्षणों में किए गए संशोधन, और आयोग द्वारा विपक्षी सांसदों के संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इंकार ने यह संदेह गहरा किया है कि ये कमियां केवल संयोग नहीं, बल्कि एक प्रणालीगत समस्या हैं।

इन चिंताओं को और बढ़ाते हुए, चुनाव आयोग ने 30 मई, 2025 को चुनाव के वीडियो और फोटोग्राफिक रिकॉर्ड्स के संकलन की अवधि को परिणामों की घोषणा के बाद केवल 45 दिनों तक सीमित कर दिया। यह पहले के नियमों से काफी अलग है, जहां रिकॉर्ड्स को 3 महीने से लेकर एक साल तक रखा जाता था। चुनाव आयोग ने इसका कारण “हाल ही में सामग्री के दुरुपयोग” को बताया और वीडियोग्राफी को “आंतरिक प्रबंधन उपकरण” के रूप में प्रस्तुत किया।

चुनाव आयोग ने अपनी ओर से सभी आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया है कि वह पूरी निष्पक्षता के साथ काम करता है। 17 अगस्त, 2025 को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया कि “चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्षी दल है और न ही कोई सत्तारूढ़ पार्टी। सभी बराबर हैं।” फिर भी, आयोग का यह बार-बार जोर देना कि चयनित शिकायतकर्ता (सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित अधिकारी) को ऐसी कोई “आयोग की अंतिम चेतावनी” नहीं दी गई है और किसी भी जांच की प्रक्रिया तभी शुरू होगी, जब वे शपथपत्र पेश करेंगे, यह कानून के साथ मेल नहीं खाता। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 22 स्पष्ट रूप से चुनावी अधिकारियों को स्वयं कार्रवाई करने का अधिकार देती है, ताकि किसी भी विसंगति को सुधारा जा सके—यह अधिकार छोड़ा नहीं जा सकता। आलोचकों का कहना है कि नागरिकों और दलों पर बोझ डालकर आयोग ने अपनी संवैधानिक भूमिका को उलट दिया है।

विवाद को और बढ़ाने वाली बात यह है कि 2023 में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम पारित किया गया, जो आयुक्तों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान किए गए कार्यों के लिए नागरिक या आपराधिक कार्यवाही से व्यापक संरक्षण प्रदान करता है। 2024 के आम चुनावों से ठीक पहले पारित यह प्रावधान इस आशंका को बढ़ाता है कि चुनावी निष्पक्षता सुनिश्चित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था अब जवाबदेही से मुक्त हो गई है।

यह लेख संकट के सभी आयामों की समीक्षा करता है। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों, विशेष रूप से विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए आरोपों, चुनाव आयोग के खंडन, चुनावों को नियंत्रित करने वाले कानूनी और संवैधानिक ढांचे, और उन तंत्रों—कानूनी, न्यायिक, और अनुशासनात्मक—का विवरण दिया गया है, जिनके माध्यम से जवाबदेही को लागू किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तर्क प्रस्तुत करता है कि आज का सवाल यह नहीं है कि इस या उस निर्वाचन क्षेत्र में अनियमितताएं हुईं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या वह संवैधानिक तंत्र, जिसे लगभग एक अरब भारतीयों के मताधिकार की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया है, अब भी लोगों का विश्वास हासिल कर सकता है।

नागरिक समाज ने मोर्चा संभाला

राजनीतिक विपक्ष के सक्रिय होने से पहले ही, नागरिक समूहों और पूर्व नौकरशाहों तथा न्यायाधीशों ने 2017 के बाद से चुनाव आयोग में जवाबदेही की बढ़ती कमी को उजागर किया था। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और कांस्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप (सीसीजी)—जिन्होंने सिटिजन्स कमीशन ऑन इलेक्शंस (सीसीई) की स्थापना की—इन समूहों में प्रमुख हैं। हाल ही में, वोट फॉर डेमोक्रेसी (वीएफडी) एक ऐसा मंच बनकर उभरा है, जिसने डेटा विश्लेषण के माध्यम से भारत की चुनावी प्रणाली में व्यापक विसंगतियों को उजागर किया है।

भाग I - निर्वाचन आयोग के खिलाफ आरोप

निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता को सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी के अगस्त 2025 में दिए गए “वोट चोरी” संबंधी बयान से मिली, जिसमें उन्होंने बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र और बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के अन्य हिस्सों से जुड़े “चुनाव चोरी के पांच तंत्रों” का विस्तार से वर्णन किया। उनके दावे ठोस दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित थे, जो मतदाता सूची और बूथ स्तर के आंकड़ों से प्राप्त किए गए थे। इन साक्ष्यों को जुटाने में छह महीने की कड़ी मेहनत लगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने आसानी से उपलब्ध मशीन-रीडेबल मतदाता सूची प्रदान करने से इनकार कर दिया था। ये आरोप केवल सामान्य संदेहों तक सीमित नहीं थे, बल्कि जांच योग्य घटनाओं पर आधारित थे, जहां मतदाता सूचियों में डुप्लिकेशन, काल्पनिक पते, और संदिग्ध रूप से बड़ी संख्या में एंट्रीज पाई गईं।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप (महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र, बेंगलुरु सेंट्रल)

1. डुप्लिकेट मतदाता

राहुल गांधी की टीम ने 11,965 मामलों का दस्तावेजीकरण किया, जहां एक ही व्यक्ति का नाम एक निर्वाचन क्षेत्र में या विभिन्न राज्यों में एक से अधिक बार दर्ज था। कुछ मामलों में, यह डुप्लिकेशन इतना गंभीर था कि एक ही EPIC (इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड) नंबर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में वैध पाया गया।

● उदाहरण: गुरकीरत सिंह दांग का नाम महादेवपुरा, बेंगलुरु की मतदाता सूची में एक से अधिक बार पाया गया।

● अन्य मामलों में, मुंबई, लखनऊ, और वाराणसी जैसे शहरों में नामों की पुनरावृत्ति देखी गई, जिससे यह आशंका पैदा हुई कि एक ही व्यक्ति कई स्थानों पर मतदान कर सकता था।

2. फर्जी और अमान्य पते

दूसरी अनियमितता में 40,009 मामले सामने आए, जहां मतदाता गैर-मौजूद या अमान्य पतों पर सूचीबद्ध थे। इनमें घर के नंबर केवल “0,” “–,” या “#” के रूप में दर्ज थे, बिना किसी वास्तविक पते के।

● उदाहरण: बेंगलुरु के बूथ नंबर 432 में, “0” पते पर रहने वाले मतदाताओं की कई एंट्रीज पाई गईं।

3. एक ही पते पर भारी संख्या में मतदाता

एक और चौंकाने वाली खोज में, 10,452 मामलों में दर्ज किया गया कि दर्जनों मतदाता छोटे घरों या यहां तक कि व्यावसायिक स्थानों पर पंजीकृत थे।

● उदाहरण: घर नंबर 35 में 80 मतदाता और घर नंबर 791 में 46 मतदाता पंजीकृत थे।

● सबसे चौंकाने वाला उदाहरण:

“153 बियर क्लब” को 68 मतदाताओं के निवास स्थान के रूप में दर्ज किया गया।

4. अमान्य फोटोग्राफ

चौथी श्रेणी की अनियमितता में 4,132 एंट्रीज शामिल थीं, जिनमें माइक्रो आकार या धुंधली तस्वीरें थीं, जिससे पोलिंग एजेंटों के लिए मतदाताओं की सही पहचान करना असंभव हो गया।

● उदाहरण: बेंगलुरु के बूथ नंबर 5 और 274 में ऐसी अमान्य फोटो एंट्रीज पाई गईं।

5. फॉर्म 6 का दुरुपयोग

राहुल गांधी ने फॉर्म 6 के व्यापक दुरुपयोग का आरोप लगाया, जो केवल पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं के लिए है। इसके बजाय, इस फॉर्म का उपयोग डुप्लिकेट एंट्रीज बनाने या एक ही व्यक्ति के नाम पर कई पंजीकरण करने के लिए किया गया।

● उदाहरण: 70 वर्षीय महिला शकुन रानी को दो महीने के भीतर मामूली अंतर से अलग-अलग स्पेलिंग और फोटोग्राफ के साथ दो बार पंजीकृत किया गया, और दोनों एंट्रीज में रिकॉर्ड किया गया कि उन्होंने मतदान किया था।

इन पांच तरीकों को मिलाकर राहुल गांधी ने इसे चुनाव चोरी की एक व्यवस्थित संरचना के रूप में प्रस्तुत किया, न कि केवल अलग-अलग त्रुटियां। उनका आरोप था कि बेंगलुरु सेंट्रल (महादेवपुरा खंड) जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में 1,00,250 से अधिक धोखाधड़ी वाली एंट्रीज पाई गईं। कांग्रेस के उम्मीदवार मंसूर अली खान इस निर्वाचन क्षेत्र में 32,707 वोटों से हार गए। हालांकि, यदि महादेवपुरा खंड को बाहर किया जाए—जहां अनियमितताएं सबसे अधिक थीं—तो कांग्रेस को 80,000 से अधिक वोटों की बढ़त मिलती। राहुल गांधी ने दावा किया, “इसी तरह बेंगलुरु सेंट्रल सीट चुराई गई।”

व्यापक स्तर पर, राहुल गांधी ने तर्क दिया कि यह पैटर्न कई राज्यों में फैला हुआ था। हरियाणा में, कांग्रेस आठ सीटों पर केवल 22,779 वोटों के अंतर से हारी, जबकि कुल दो करोड़ से अधिक वोट डाले गए थे। राष्ट्रीय स्तर पर, उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने 25 सीटें 33,000 से कम वोटों के अंतर से जीतीं। उनका निष्कर्ष स्पष्ट था: “प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में सत्ता में बने रहने के लिए केवल 25 सीटें चुराने की जरूरत थी।”

गांधी ने जून 2025 में महाराष्ट्र के बारे में भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अपने इंडियन एक्सप्रेस लेख (“मैच-फिक्सिंग महाराष्ट्र”, 7 जून 2025) में नवंबर 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को “औद्योगिक स्तर पर धांधली” का एक आदर्श उदाहरण करार दिया। चुनाव आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए, उन्होंने निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला:

● मई 2024 के लोकसभा चुनावों और नवंबर 2024 के विधानसभा चुनावों के बीच पंजीकृत मतदाताओं में अचानक 41 लाख की वृद्धि, जो राज्य की अनुमानित वयस्क जनसंख्या से भी अधिक थी।

● मतदान प्रतिशत में शाम 5 बजे के बाद अभूतपूर्व 7.83 प्रतिशत अंकों की वृद्धि, जिसका अर्थ था कि रातों-रात 76 लाख अतिरिक्त वोट बिना किसी लाइन या मतदान समय बढ़ाए दर्ज किए गए।

● पांच निर्वाचन क्षेत्रों के लगभग 12,000 बूथों पर असामान्य रूप से बढ़ी हुई मतदान संख्या, जहां बीजेपी का प्रदर्शन शुरू में अपेक्षाकृत कम था, और “चमत्कारी” तरीके से देर से डाले गए वोटों की औसत संख्या प्रति बूथ 600 रही।

एक अध्ययन के रूप में, गांधी ने कांठी का उदाहरण दिया, जहां कांग्रेस के वोटों की संख्या दोनों चुनावों के बीच स्थिर रही, जबकि बीजेपी के वोटों में 56,000 की बढ़त आई, जो लगभग पूरी तरह से अचानक दर्ज की गई नई एंट्रीज द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। उनके शब्दों में, “यह समझना मुश्किल नहीं है कि यह कमल का आकार कैसे आकर्षित करता है।”

उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह “मैच-फिक्सिंग” एक ढीले-ढाले चुनाव आयोग, अस्पष्ट मतदाता सूची प्रबंधन, और पोस्ट-पोल संशोधनों द्वारा संभव हुई, जो सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स तक पहुंच को सीमित करते थे। गांधी ने चेतावनी दी, “मैच-फिक्स्ड चुनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए जहर हैं।”