हालांकि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पीईएसए अधिनियम (PESA Act) के तहत ग्राम सभा को “जबरन धर्मांतरण रोकने” के अधिकार मान्यता दी है, लेकिन यह निर्णय धार्मिक स्वतंत्रता की सीमाओं, सबूतों पर आधारित तर्क और भारत के आदिवासी इलाकों में संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।

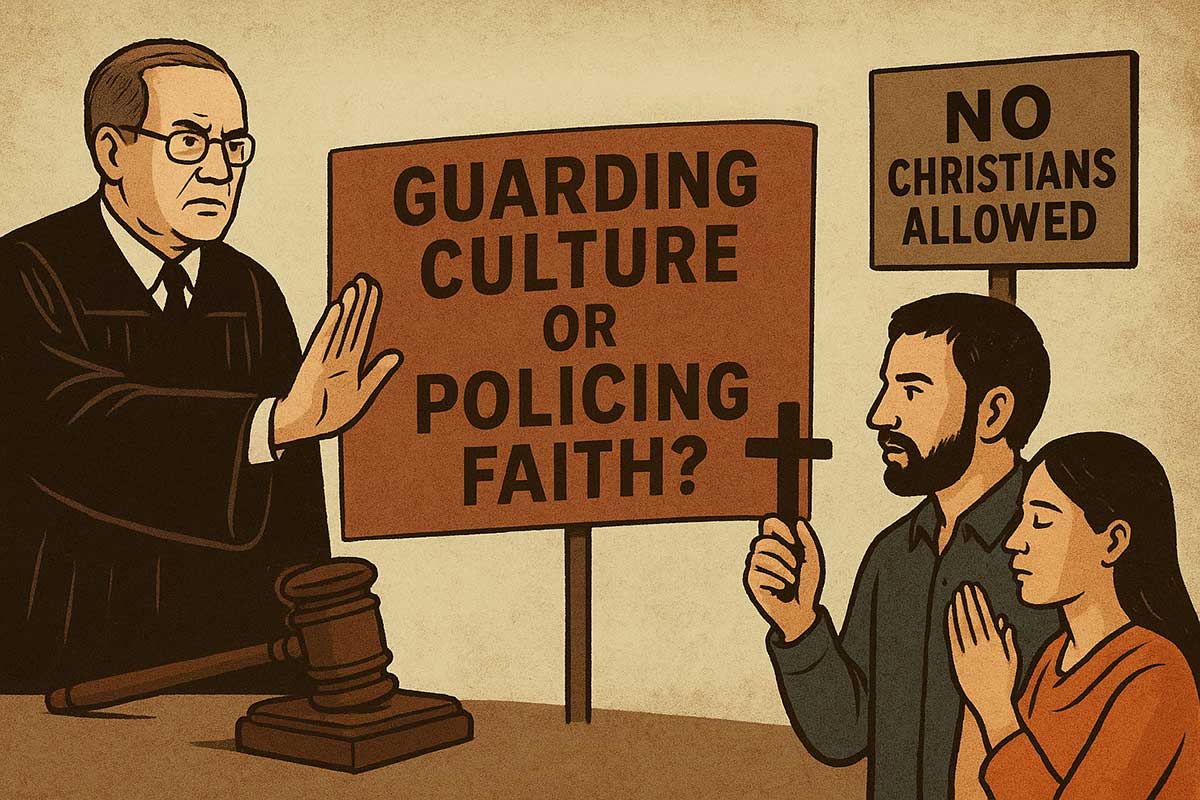

भारत में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक वादे के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा है कि कुछ मिशनरी समूहों द्वारा प्रलोभन देकर कराया जाने वाला धर्मांतरण एक “सामाजिक खतरा” है। न्यायालय के अनुसार, ऐसा धर्मांतरण आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक सद्भाव के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु की खंडपीठ ने उन ग्राम सभा प्रस्तावों और गांवों में लगाए गए बोर्डों में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, जिनमें ईसाई पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। न्यायालय के इस निर्णय ने एक लंबे समय से चले आ रहे विवाद को फिर से उजागर कर दिया है। यह विवाद मूलतः इस प्रश्न के इर्द-गिर्द घूमता है कि- धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता कहां समाप्त होती है और राज्य द्वारा सांस्कृतिक पहचान की रक्षा का अधिकार कहां से शुरू होता है?

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु की खंडपीठ द्वारा 28 अक्टूबर को दिए गए इस फैसले में न्यायालय ने धार्मिक प्रचार (जो अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित है) और “प्रलोभन देकर धर्मांतरण” (जिसे “सामाजिक खतरा” कहा गया है) के बीच एक सीमा तय करने का प्रयास किया है। हालांकि, यह निर्णय एक लक्षित अल्पसंख्यक समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में असफल रहा है। इस निर्णय की सबसे कठोर आलोचना उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसकी प्रक्रियात्मक उदासीनता में निहित है जिसने धर्म के आधार पर नागरिकों को बाहर किए जाने को वैध ठहराया। इस प्रकार, यह फैसला भारत की धर्मनिरपेक्ष नागरिकता की एकता को कमजोर करने वाला खतरनाक उदाहरण स्थापित कर सकता है।

“जब यह सेवा या दान के रूप में छिपा हुआ एक सुनियोजित शोषण बन जाता है, तब यह आस्था और स्वतंत्रता — दोनों को कमजोर कर देता है। कुछ मिशनरी समूहों द्वारा किया जाने वाला तथाकथित ‘प्रलोभन देकर धर्मांतरण’ केवल धार्मिक चिंता का विषय नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक खतरा है, जो भारत की आदिवासी समुदायों की एकता और सांस्कृतिक निरंतरता को खतरे में डालता है। इसका समाधान असहिष्णुता में नहीं, बल्कि इस बात को सुनिश्चित करने में है कि धर्म आस्था का विषय बना रहे, बाध्यता का नहीं।” (पैरा 26)

संदर्भ और पृष्ठभूमि

यह मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कुछ गांवों से शुरू हुआ, जहां ग्राम सभाओं ने प्रस्ताव पारित किए और गांवों के प्रवेश द्वारों पर बोर्ड लगाए, जिनमें लिखा था कि ईसाई पादरियों और धर्मांतरित लोगों का प्रवेश वर्जित है। ये गांव संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत आने वाले अनुसूचित क्षेत्र हैं और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) के नियमों से संचालित होते हैं।ग्राम सभाओं का कहना था कि यह कदम गांव के लोगों को “जबरदस्ती” या “लालच देकर” कराए जाने वाले धर्मांतरणों से बचाने के लिए उठाया गया है।

इन प्रस्तावों को ईसाई समुदाय के कुछ सदस्यों ने अदालत में चुनौती दी। उनका कहना था कि ये प्रस्ताव उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं - विशेष रूप से अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 19(1)(d) (देश के भीतर स्वतंत्र रूप से आने-जाने का अधिकार) का। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि भले ही ग्राम सभाओं को अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और पहचान की रक्षा का अधिकार है लेकिन यह अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकता। याचिकाकर्ताओं ने 2025 के सरकारी सर्कुलर का भी हवाला दिया, जिसमें “जल, जंगल, जमीन” के संरक्षण को प्रोत्साहित किया गया था, तथा आरोप लगाया कि भेदभावपूर्ण होर्डिंग्स को वैध बनाने के लिए इसका दुरुपयोग किया गया है।

हालांकि, राज्य ने ग्राम सभाओं का बचाव करते हुए पेसा अधिनियम और मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968 का हवाला दिया, जिसकी वैधता को सर्वोच्च न्यायालय ने रेव. स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1977) में बरकरार रखा था। इसने तर्क दिया कि ग्राम सभाएं केवल आदिवासी परंपराओं की रक्षा करने और "प्रलोभन, बल प्रयोग या कपटपूर्ण तरीकों" से धर्मांतरण को रोकने के अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन कर रही थीं।

न्यायालय के निष्कर्ष: आस्था विश्वास से हो, दबाव से नहीं

अपने विस्तृत निर्णय में न्यायालय की पीठ ने यह टिप्पणी की कि “प्रलोभन, छल या असहायता का फायदा उठाकर कराया जाने वाला धर्मांतरण” अशिक्षित और गरीब आदिवासी समुदायों के बीच एक “सामाजिक समस्या” के रूप में उभर कर आया है। न्यायालय ने यह भी माना कि भारत में मिशनरी गतिविधियों ने ऐतिहासिक रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से समाज के कल्याण में योगदान दिया है। हालांकि, समय के साथ कुछ समूहों ने इन सेवाओं को “धर्म प्रचार के साधन” के रूप में कथित तौर पर इस्तेमाल किया है।

“धर्मांतरण लंबे समय से भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। धर्मांतरण के विभिन्न रूपों में से, गरीब और अशिक्षित आदिवासी या ग्रामीण समुदायों के बीच कथित रूप से ईसाई मिशनरियों द्वारा किए गए धर्मांतरणों ने विशेष रूप से विवाद और असहमति को जन्म दिया है। हालांकि संविधान प्रत्येक नागरिक को धर्म मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन जब इस स्वतंत्रता का जबरदस्ती, लालच या धोखे के जरिए दुरुपयोग किया जाता है, तो यह गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। बड़े पैमाने पर या स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से किए गए धर्मांतरण न केवल सामाजिक सद्भाव को प्रभावित करते हैं, बल्कि आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक पहचान के लिए भी एक चुनौती खड़ी करते हैं। भारत में मिशनरी गतिविधियों की शुरुआत औपनिवेशिक काल से हुई, जब ईसाई संगठनों ने स्कूल, अस्पताल और सामाजिक कल्याण संस्थान स्थापित किए। शुरूआत में, इन प्रयासों का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक उत्थान था। लेकिन समय के साथ, कुछ मिशनरी समूहों ने इन संस्थाओं को धर्म प्रचार (प्रोसलीटाइज़ेशन) के साधन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) और अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes) के बीच, यह प्रक्रिया धीरे-धीरे बेहतर जीवनयापन, शिक्षा या समानता के वादों के तहत धर्म परिवर्तन तक पहुंच गई। जो कार्य पहले सेवा और सहयोग के रूप में देखा जाता था, वह कई मामलों में धीरे-धीरे धार्मिक विस्तार का एक सूक्ष्म माध्यम बन गया। यह खतरा तब पैदा होता है जब धर्मांतरण व्यक्तिगत आस्था का विषय न रहकर, लालच, छल या असहायता के शोषण का परिणाम बन जाता है। दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में मिशनरियों पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि वे अशिक्षित और गरीब परिवारों को निशाना बनाते हैं - उन्हें धन सहायता, नि:शुल्क शिक्षा, चिकित्सा सुविधा या रोजगार का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसी प्रथाएं स्वैच्छिक आस्था की भावना को विकृत करती हैं और सांस्कृतिक दबाव का रूप ले लेती हैं। इस प्रक्रिया ने आदिवासी समाजों के भीतर गहरी सामाजिक दरारें भी पैदा की हैं। ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासी लोग अक्सर नई सांस्कृतिक परंपराएं और जीवनशैली अपनाने लगते हैं, जिससे वे अपने पारंपरिक रीति-रिवाजों और सामुदायिक त्योहारों से दूर हो जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप, गांवों में विभाजन और तनाव बढ़ने लगते हैं -जो कभी-कभी सामाजिक बहिष्कार और यहां तक कि हिंसक झड़पों का कारण भी बन जाते हैं।” (पैरा 24)

पीठ ने आगे कहा कि अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) और अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes) के बीच भौतिक लाभों या बेहतर जीवन के वादों के आधार पर कराया गया धर्मांतरण दरअसल “सांस्कृतिक दबाव” (cultural coercion) का एक रूप है। यह प्रक्रिया पारंपरिक आस्था प्रणालियों को कमजोर करती है और समाज में विभाजन, सामाजिक बहिष्कार, यहां तक कि हिंसक टकरावों को भी जन्म देती है। न्यायालय ने धर्मांतरण के मुद्दे पर एक भावनात्मक और निर्देशात्मक रुख अपनाते हुए कहा:

● “सामाजिक खतरे” पर निष्कर्ष: पीठ ने दृढ़ता से कहा कि जब धर्मांतरण “लालच, छल या असहायता के शोषण” का परिणाम बन जाता है, तब वह आध्यात्मिक आस्था का विषय नहीं रह जाता -विशेषकर तब, जब इसका निशाना अनुसूचित जनजातियों (STs) और अनुसूचित जातियों (SCs) के अशिक्षित और गरीब परिवार हों। न्यायालय के अनुसार, ऐसी प्रथाएं धार्मिक विस्तार का एक सूक्ष्म साधन हैं, जो “सांस्कृतिक दबाव” (cultural coercion) का रूप ले लेती हैं और आदिवासी समाज के भीतर सामाजिक विभाजन, तनाव और हिंसा को सीधे तौर पर बढ़ावा देती हैं।

● रेव. स्टैनिस्लॉस निर्णय की पुनर्पुष्टि: न्यायालय ने 1977 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले Rev. Stanislaus v. State of Madhya Pradesh का हवाला दिया। इस निर्णय में यह सिद्धांत स्थापित किया गया था कि “धर्म प्रचार” (propagation) का अधिकार किसी व्यक्ति को बल, छल या प्रलोभन देकर धर्मांतरित करने के अधिकार को शामिल नहीं करता। न्यायालय ने इसी मिसाल के आधार पर यह तर्क दिया कि राज्य को धर्मांतरण संबंधी गतिविधियों पर रोक लगाने का अधिकार प्राप्त है।

अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन अदालत ने कहा कि यह अधिकार पूरी तरह से असीमित नहीं है। इसे राज्य की जिम्मेदारी - यानी सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक एकता बनाए रखने के कर्तव्य - के साथ संतुलित रखना जरूरी है। अदालत ने यह भी दोहराया कि धर्म का प्रचार करने का अधिकार का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति दूसरे को अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर या प्रेरित कर सकता है। यह बात पहले भी सर्वोच्च न्यायालय ने रेव. स्टैनिस्लॉस मामले में कही थी।

ग्राम सभा, पीईएसए अधिनियम के तहत एक संविधानिक रूप से मान्यता प्राप्त संस्था है, जिसे सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन और आदिवासी परंपराओं की रक्षा के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। हालांकि, ये अधिकार भारत के संविधान की सीमाओं के भीतर ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 में दिए गए “धर्म का प्रचार करने के अधिकार” का मतलब, जैसा कि रेव. स्टैनिस्लॉस मामले में स्पष्ट किया गया है, किसी व्यक्ति को प्रलोभन, बल या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने के अधिकार तक नहीं फैलता। 1968 का अधिनियम ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है। इसलिए, अवैध धर्मांतरण की गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से लगाए गए सामान्य चेतावनी बोर्ड को अपने आप में असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। (पैरा 25)

इसलिए, न्यायालय ने उन होर्डिंग्स (बोर्डों) को “सामान्य चेतावनी उपाय” माना, जिनका उद्देश्य अवैध धर्मांतरण को रोकना था। अदालत ने कहा कि ऐसे रोकथाम के कदमों से किसी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि वे सावधानीपूर्ण हैं और भेदभावपूर्ण नहीं। अंत में न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया कि ग्राम सभाओं की यह कार्रवाई संविधान के अनुरूप और वैध है।

● पीईएसए के तहत सशक्तिकरण: चूंकि ग्राम सभा को पीईएसए अधिनियम के तहत आदिवासी परंपराओं की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है, इसलिए अवैध धर्मांतरण (जो पहले से ही कानून द्वारा निषिद्ध है) को रोकने के उद्देश्य से लगाए गए “सामान्य चेतावनी बोर्ड” को अपने आप में असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार, न्यायालय ने इस प्रतिबंध को एक आवश्यक सावधानीपूर्ण कदम के रूप में स्वीकार किया।

● प्रक्रियात्मक हस्तक्षेप न करना: मुख्य रूप से, न्यायालय ने अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रिट अधिकारिता का इस्तेमाल करके मामले के तथ्यों की जांच करने से इंकार कर दिया। उसने याचिकाकर्ताओं को पहले छत्तीसगढ़ पीईएसए नियम, 2022 के नियम 14 के तहत उपलब्ध वैकल्पिक वैधानिक उपाय अपनाने का निर्देश दिया। इस प्रक्रिया के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को पहले उसी ग्राम सभा के पास जाना होगा जिसने प्रतिबंध लगाया था और उसके बाद राजस्व उपखंड अधिकारी (एसडीओ) के समक्ष अपील दायर करनी होगी।

हालांकि, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को यह स्वतंत्रता दी कि यदि उन्हें किसी प्रकार के नुकसान या धमकी का सामना करना पड़ता हो, तो वे पीईएसए अधिनियम के तहत ग्राम सभा या उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के पास जा सकते हैं। साथ ही, न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि जान या स्वतंत्रता को कोई खतरा पैदा होता है, तो पुलिस आवश्यक सुरक्षा प्रदान करे।

आलोचनात्मक विश्लेषण: न्यायिक सुविधा का खतरा

यह निर्णय, भले ही सांस्कृतिक अखंडता की रक्षा के नाम पर दिया गया हो, लेकिन संवैधानिक सिद्धांतों के प्रयोग में बुनियादी रूप से त्रुटिपूर्ण है, जिससे यह एक खतरनाक न्यायिक उदाहरण (precedent) बन जाता है।

1. अप्रमाणित आधार: तथ्य पर न्यायिक अनुमान

सबसे गंभीर कानूनी कमजोरी यह है कि न्यायालय ने बिना किसी कठोर न्यायिक फैक्ट फाइंडिंग के, दोष साबित होने से पहले ही अपराध की पूर्वधारणा (presumption of guilt) को मौन स्वीकृति दे दी।

● संदेह के आधार पर प्रतिबंध: न्यायालय ने कुछ गांवों में जबरदस्ती या हिंसा के ठोस सबूतों के अभाव में, केवल सामान्य ऐतिहासिक आरोपों और भविष्य में संभावित गलत कार्यों की आशंका के आधार पर, पूरे धार्मिक समुदाय के मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध को उचित ठहराया। संवैधानिक न्यायालय का कर्तव्य होता है कि वह ऐसे प्रतिबंधों की गहराई से जांच करे - न कि केवल राजनीतिक या सामाजिक आशंकाओं के आधार पर उन्हें मंज़ूरी दे।

● कृत्य से व्यक्ति तक का बदलाव: इस निर्णय की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें अवैध कृत्य (जबरन धर्मांतरण) पर रोक और व्यक्ति (ईसाई आगंतुक या पादरी) पर रोक - इन दोनों के बीच कोई स्पष्ट भेद नहीं किया गया। स्टैनिस्लॉस निर्णय ने केवल धर्म-प्रचार के कार्य पर सीमाएं लगाई थीं, जबकि Digbal Tandi निर्णय ने प्रचारक के प्रवेश पर ही रोक लगा दी। यह फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के अधिकार पर गंभीर और असंगत प्रतिबंध है जो भारतीय नागरिकों के पूरे एक वर्ग को पहले से ही अपराधी मानने की प्रवृत्ति दर्शाता है।

1. रिट क्षेत्राधिकार का परित्याग

वैकल्पिक उपचार (Alternative Remedy) के सिद्धांत के आधार पर हस्तक्षेप से न्यायालय का इनकार, एक प्रकार से उसकी न्यायिक जिम्मेदारी से बचने का प्रतीक है - विशेष रूप से ऐसे मामले में जो किसी संवेदनशील अल्पसंख्यक समुदाय के मौलिक अधिकारों से सीधे जुड़ा हुआ है।

● अपर्याप्त उपाय: याचिकाकर्ताओं को ग्राम सभा (वह निकाय जिसने बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया था) से निवारण प्राप्त करने का निर्देश देना प्राकृतिक न्याय का मजाक है। यह उपाय न केवल प्रशासनिक है, बल्कि स्वाभाविक रूप से राजनीतिक और बहुसंख्यकवादी भी है, जो अल्पसंख्यकों के लिए पक्षपातपूर्ण और अप्रभावी परिणाम की गारंटी देता है।

● संवैधानिक जांच का दायित्व: जब मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है, विशेष रूप से किसी राज्य या अर्ध-राज्य निकाय (पेसा ग्राम सभा) की कार्रवाई से पैदा होने वाले उल्लंघन का, तो उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार तत्काल और प्रभावी होना चाहिए, न कि किसी निचले, संभावित रूप से पक्षपातपूर्ण मंच तक सीमित होना चाहिए। अदालत के इस फैसले ने संवैधानिक संरक्षण के बजाय प्रक्रिया की सुविधा को प्राथमिकता दी है।

1. नागरिकता और धर्मनिरपेक्षता का विभाजन

यह फैसला धर्मनिरपेक्षता और एकीकृत नागरिकता के सिद्धांतों पर एक गहरी चोट करता है:

● बहिष्कार को मान्यता देना: धार्मिक पहचान के आधार पर प्रवेश प्रतिबंध को सही ठहराकर, यह निर्णय सामाजिक बहिष्कार और अलगाव को अर्ध-न्यायिक स्वीकृति प्रदान करता है। इससे इस बात का खतरा बढ़ जाता है कि समाज में भीतर ही “प्रतिबंधित क्षेत्र” सामान्य बन जाएं जहां अल्पसंख्यकों के अधिकार स्थानीय बहुसंख्यक की स्वीकृति पर निर्भर हों।

● सांस्कृतिक चयन पर प्रभाव: यह फैसला जानकारी पाने के अधिकार और व्यक्तियों के विवेकपूर्ण धार्मिक निर्णय लेने के लोकतांत्रिक अधिकार को सीमित करता है। जबरदस्ती के विरोध के नाम पर, अदालत का यह कदम विडंबनापूर्ण रूप से अंत:करण की स्वतंत्रता को सीमित कर देता है क्योंकि यह स्थानीय ईसाइयों के लिए वैध धार्मिक संवाद और आध्यात्मिक मार्गदर्शन तक पहुंच को नकार देता है।

लोकतंत्र, बहुलतावाद और प्रमाण का बोझ

अदालत द्वारा सांस्कृतिक पहचान का उल्लेख आदिवासी समुदायों की संवेदनशीलताओं से गहराई से जुड़ता है, लेकिन साथ ही यह राज्य-स्वीकृत आस्था-नियंत्रण की आशंका भी पैदा करता है। संविधान निर्माताओं की नजर में भारत का धर्मनिरपेक्ष ढांचा इस विचार पर आधारित है कि आस्था व्यक्ति के अंत:करण का विषय है, न कि सामूहिक नियंत्रण का।

किसी विशेष धार्मिक समुदाय की आवाजाही और उपस्थिति पर ग्राम-स्तरीय प्रतिबंधों को सही ठहराकर, यह फैसला विकेंद्रित भेदभाव की एक मिसाल स्थापित करता है जहां सीमित न्यायिक निगरानी वाले ग्राम सभाएं स्वयं धार्मिक पहचान की निगरानी और नियंत्रण कर सकती हैं।

इस फैसले में “लालच देकर धर्मांतरण” को “एक खतरा” बताने पर बार-बार दिया गया जो संवैधानिक आधार से ज्यादा अलंकारिक है। यह मिशनरियों की सेवा-गतिविधियों को जबरदस्ती के साथ मिला देता है और बिना किसी ठोस जांच के उनके इरादों पर संदेह जताता है। यह दृष्टिकोण, भले ही सांस्कृतिक संरक्षण की भाषा में पेश किया गया हो, दरअसल पहले से ही सांप्रदायिक तनाव झेल रहे क्षेत्रों में संदेह-आधारित शासन को सामान्य बना देने का खतरा पैदा करता है।

संवैधानिक विरोधाभास

अपने मूल में यह निर्णय भारत के संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता के एक स्थायी विरोधाभास को उजागर करता है यानी एक ओर धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा और दूसरी ओर राज्य को धर्मांतरण को नियंत्रित करने का अधिकार। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के रेव. स्टैनिस्लॉस मामले में दिए गए निर्णय ने ऐसे नियंत्रण को मान्यता दी थी, लेकिन उसने किसी भी समुदाय के खिलाफ व्यापक प्रतिबंध या सामूहिक बहिष्कार जैसे कदमों का समर्थन नहीं किया था।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, जब गाँवों में लगाए गए होर्डिंग्स को केवल “सावधानी के उपाय” (benign precautionary measures) के रूप में देखता है, तो वह उन संकेतों में निहित प्रतीकात्मक हिंसा को नजरअंदाज कर देता है वह हिंसा जो किसी विशेष धार्मिक समुदाय को प्रवेश से रोकने वाले संदेशों में छिपी होती है। क्रिश्चियन-फ्री” गांव की कल्पना ही संविधान द्वारा प्रदत्त समानता और बंधुता की गारंटी का उल्लंघन करती है। अनुच्छेद 25 की एक सच्ची लोकतांत्रिक व्याख्या यह कहेगी कि किसी प्रतिबंध से पहले जबरन धर्मांतरण का ठोस प्रमाण होना चाहिए, न कि बिना प्रमाण के ही रोक लगाई जाए। ऐसे प्रमाण के अभाव में, यह तथाकथित “रोकथाम” सांस्कृतिक भाषा में लिपटी हुई दंडात्मक भेदभाव की प्रक्रिया बन जाती है।

निष्कर्ष: एक चिंताजनक उदाहरण

हालांकि न्यायालय ने ग्राम सभा के प्रस्तावों को रद्द करने से इंकार किया है, उसका यह निर्णय छत्तीसगढ़ से कहीं आगे तक असर डालने वाला है। यह निर्णय धार्मिक स्वतंत्रता की सीमाओं को फिर से परिभाषित करता है जहां सामूहिक भय को व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्राथमिकता दी गई है और संवैधानिक संरक्षण से ऊपर सांस्कृतिक संरक्षण को स्थान दे दिया गया है।

“प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण” के प्रति न्यायालय की चेतावनी शोषण से जुड़ी वाजिब चिंताओं को प्रतिध्वनित करती है, लेकिन आस्था और भय तथा रोकथाम और प्रतिबंध के बीच स्पष्ट भेद न कर पाने के कारण यह निर्णय भारत की संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता को अस्थिर आधार पर खड़ा कर देता है।

एक ऐसे लोकतंत्र में, जो बहुलता (pluralism) को अपना आदर्श मानता है, सुरक्षा और उत्पीड़न के बीच की सीमा का निर्धारण अंदाजों या शंकाओं से नहीं, बल्कि ठोस सबूतों से होना चाहिए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का यह फैसला, भले ही संयमित कानूनी भाषा में दिया गया हो, लेकिन इसका खतरा यही है कि यह उसी असहिष्णुता को मजबूत कर सकता है, जिसके खिलाफ यह चेतावनी देता है।

पूरा निर्णय नीचे पढ़ा जा सकता है।

Related

1984 सिख क़त्ले-आम को भूल जाने की 41वीं वर्षगांठ: क़ातिलों-बलात्कारियों को सज़ा देना तौ दूर उन की पहचान होना भी बाक़ी!

चार में तीन महिला पत्रकार ऑनलाइन हिंसा की शिकार, एआई से और बढ़ा खतरा: यूनेस्को की चेतावनी

भारत में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक वादे के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा है कि कुछ मिशनरी समूहों द्वारा प्रलोभन देकर कराया जाने वाला धर्मांतरण एक “सामाजिक खतरा” है। न्यायालय के अनुसार, ऐसा धर्मांतरण आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक सद्भाव के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु की खंडपीठ ने उन ग्राम सभा प्रस्तावों और गांवों में लगाए गए बोर्डों में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, जिनमें ईसाई पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। न्यायालय के इस निर्णय ने एक लंबे समय से चले आ रहे विवाद को फिर से उजागर कर दिया है। यह विवाद मूलतः इस प्रश्न के इर्द-गिर्द घूमता है कि- धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता कहां समाप्त होती है और राज्य द्वारा सांस्कृतिक पहचान की रक्षा का अधिकार कहां से शुरू होता है?

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु की खंडपीठ द्वारा 28 अक्टूबर को दिए गए इस फैसले में न्यायालय ने धार्मिक प्रचार (जो अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित है) और “प्रलोभन देकर धर्मांतरण” (जिसे “सामाजिक खतरा” कहा गया है) के बीच एक सीमा तय करने का प्रयास किया है। हालांकि, यह निर्णय एक लक्षित अल्पसंख्यक समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में असफल रहा है। इस निर्णय की सबसे कठोर आलोचना उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसकी प्रक्रियात्मक उदासीनता में निहित है जिसने धर्म के आधार पर नागरिकों को बाहर किए जाने को वैध ठहराया। इस प्रकार, यह फैसला भारत की धर्मनिरपेक्ष नागरिकता की एकता को कमजोर करने वाला खतरनाक उदाहरण स्थापित कर सकता है।

“जब यह सेवा या दान के रूप में छिपा हुआ एक सुनियोजित शोषण बन जाता है, तब यह आस्था और स्वतंत्रता — दोनों को कमजोर कर देता है। कुछ मिशनरी समूहों द्वारा किया जाने वाला तथाकथित ‘प्रलोभन देकर धर्मांतरण’ केवल धार्मिक चिंता का विषय नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक खतरा है, जो भारत की आदिवासी समुदायों की एकता और सांस्कृतिक निरंतरता को खतरे में डालता है। इसका समाधान असहिष्णुता में नहीं, बल्कि इस बात को सुनिश्चित करने में है कि धर्म आस्था का विषय बना रहे, बाध्यता का नहीं।” (पैरा 26)

संदर्भ और पृष्ठभूमि

यह मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कुछ गांवों से शुरू हुआ, जहां ग्राम सभाओं ने प्रस्ताव पारित किए और गांवों के प्रवेश द्वारों पर बोर्ड लगाए, जिनमें लिखा था कि ईसाई पादरियों और धर्मांतरित लोगों का प्रवेश वर्जित है। ये गांव संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत आने वाले अनुसूचित क्षेत्र हैं और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) के नियमों से संचालित होते हैं।ग्राम सभाओं का कहना था कि यह कदम गांव के लोगों को “जबरदस्ती” या “लालच देकर” कराए जाने वाले धर्मांतरणों से बचाने के लिए उठाया गया है।

इन प्रस्तावों को ईसाई समुदाय के कुछ सदस्यों ने अदालत में चुनौती दी। उनका कहना था कि ये प्रस्ताव उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं - विशेष रूप से अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 19(1)(d) (देश के भीतर स्वतंत्र रूप से आने-जाने का अधिकार) का। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि भले ही ग्राम सभाओं को अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और पहचान की रक्षा का अधिकार है लेकिन यह अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकता। याचिकाकर्ताओं ने 2025 के सरकारी सर्कुलर का भी हवाला दिया, जिसमें “जल, जंगल, जमीन” के संरक्षण को प्रोत्साहित किया गया था, तथा आरोप लगाया कि भेदभावपूर्ण होर्डिंग्स को वैध बनाने के लिए इसका दुरुपयोग किया गया है।

हालांकि, राज्य ने ग्राम सभाओं का बचाव करते हुए पेसा अधिनियम और मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968 का हवाला दिया, जिसकी वैधता को सर्वोच्च न्यायालय ने रेव. स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1977) में बरकरार रखा था। इसने तर्क दिया कि ग्राम सभाएं केवल आदिवासी परंपराओं की रक्षा करने और "प्रलोभन, बल प्रयोग या कपटपूर्ण तरीकों" से धर्मांतरण को रोकने के अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन कर रही थीं।

न्यायालय के निष्कर्ष: आस्था विश्वास से हो, दबाव से नहीं

अपने विस्तृत निर्णय में न्यायालय की पीठ ने यह टिप्पणी की कि “प्रलोभन, छल या असहायता का फायदा उठाकर कराया जाने वाला धर्मांतरण” अशिक्षित और गरीब आदिवासी समुदायों के बीच एक “सामाजिक समस्या” के रूप में उभर कर आया है। न्यायालय ने यह भी माना कि भारत में मिशनरी गतिविधियों ने ऐतिहासिक रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से समाज के कल्याण में योगदान दिया है। हालांकि, समय के साथ कुछ समूहों ने इन सेवाओं को “धर्म प्रचार के साधन” के रूप में कथित तौर पर इस्तेमाल किया है।

“धर्मांतरण लंबे समय से भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। धर्मांतरण के विभिन्न रूपों में से, गरीब और अशिक्षित आदिवासी या ग्रामीण समुदायों के बीच कथित रूप से ईसाई मिशनरियों द्वारा किए गए धर्मांतरणों ने विशेष रूप से विवाद और असहमति को जन्म दिया है। हालांकि संविधान प्रत्येक नागरिक को धर्म मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन जब इस स्वतंत्रता का जबरदस्ती, लालच या धोखे के जरिए दुरुपयोग किया जाता है, तो यह गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। बड़े पैमाने पर या स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से किए गए धर्मांतरण न केवल सामाजिक सद्भाव को प्रभावित करते हैं, बल्कि आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक पहचान के लिए भी एक चुनौती खड़ी करते हैं। भारत में मिशनरी गतिविधियों की शुरुआत औपनिवेशिक काल से हुई, जब ईसाई संगठनों ने स्कूल, अस्पताल और सामाजिक कल्याण संस्थान स्थापित किए। शुरूआत में, इन प्रयासों का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक उत्थान था। लेकिन समय के साथ, कुछ मिशनरी समूहों ने इन संस्थाओं को धर्म प्रचार (प्रोसलीटाइज़ेशन) के साधन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) और अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes) के बीच, यह प्रक्रिया धीरे-धीरे बेहतर जीवनयापन, शिक्षा या समानता के वादों के तहत धर्म परिवर्तन तक पहुंच गई। जो कार्य पहले सेवा और सहयोग के रूप में देखा जाता था, वह कई मामलों में धीरे-धीरे धार्मिक विस्तार का एक सूक्ष्म माध्यम बन गया। यह खतरा तब पैदा होता है जब धर्मांतरण व्यक्तिगत आस्था का विषय न रहकर, लालच, छल या असहायता के शोषण का परिणाम बन जाता है। दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में मिशनरियों पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि वे अशिक्षित और गरीब परिवारों को निशाना बनाते हैं - उन्हें धन सहायता, नि:शुल्क शिक्षा, चिकित्सा सुविधा या रोजगार का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसी प्रथाएं स्वैच्छिक आस्था की भावना को विकृत करती हैं और सांस्कृतिक दबाव का रूप ले लेती हैं। इस प्रक्रिया ने आदिवासी समाजों के भीतर गहरी सामाजिक दरारें भी पैदा की हैं। ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासी लोग अक्सर नई सांस्कृतिक परंपराएं और जीवनशैली अपनाने लगते हैं, जिससे वे अपने पारंपरिक रीति-रिवाजों और सामुदायिक त्योहारों से दूर हो जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप, गांवों में विभाजन और तनाव बढ़ने लगते हैं -जो कभी-कभी सामाजिक बहिष्कार और यहां तक कि हिंसक झड़पों का कारण भी बन जाते हैं।” (पैरा 24)

पीठ ने आगे कहा कि अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) और अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes) के बीच भौतिक लाभों या बेहतर जीवन के वादों के आधार पर कराया गया धर्मांतरण दरअसल “सांस्कृतिक दबाव” (cultural coercion) का एक रूप है। यह प्रक्रिया पारंपरिक आस्था प्रणालियों को कमजोर करती है और समाज में विभाजन, सामाजिक बहिष्कार, यहां तक कि हिंसक टकरावों को भी जन्म देती है। न्यायालय ने धर्मांतरण के मुद्दे पर एक भावनात्मक और निर्देशात्मक रुख अपनाते हुए कहा:

● “सामाजिक खतरे” पर निष्कर्ष: पीठ ने दृढ़ता से कहा कि जब धर्मांतरण “लालच, छल या असहायता के शोषण” का परिणाम बन जाता है, तब वह आध्यात्मिक आस्था का विषय नहीं रह जाता -विशेषकर तब, जब इसका निशाना अनुसूचित जनजातियों (STs) और अनुसूचित जातियों (SCs) के अशिक्षित और गरीब परिवार हों। न्यायालय के अनुसार, ऐसी प्रथाएं धार्मिक विस्तार का एक सूक्ष्म साधन हैं, जो “सांस्कृतिक दबाव” (cultural coercion) का रूप ले लेती हैं और आदिवासी समाज के भीतर सामाजिक विभाजन, तनाव और हिंसा को सीधे तौर पर बढ़ावा देती हैं।

● रेव. स्टैनिस्लॉस निर्णय की पुनर्पुष्टि: न्यायालय ने 1977 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले Rev. Stanislaus v. State of Madhya Pradesh का हवाला दिया। इस निर्णय में यह सिद्धांत स्थापित किया गया था कि “धर्म प्रचार” (propagation) का अधिकार किसी व्यक्ति को बल, छल या प्रलोभन देकर धर्मांतरित करने के अधिकार को शामिल नहीं करता। न्यायालय ने इसी मिसाल के आधार पर यह तर्क दिया कि राज्य को धर्मांतरण संबंधी गतिविधियों पर रोक लगाने का अधिकार प्राप्त है।

अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन अदालत ने कहा कि यह अधिकार पूरी तरह से असीमित नहीं है। इसे राज्य की जिम्मेदारी - यानी सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक एकता बनाए रखने के कर्तव्य - के साथ संतुलित रखना जरूरी है। अदालत ने यह भी दोहराया कि धर्म का प्रचार करने का अधिकार का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति दूसरे को अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर या प्रेरित कर सकता है। यह बात पहले भी सर्वोच्च न्यायालय ने रेव. स्टैनिस्लॉस मामले में कही थी।

ग्राम सभा, पीईएसए अधिनियम के तहत एक संविधानिक रूप से मान्यता प्राप्त संस्था है, जिसे सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन और आदिवासी परंपराओं की रक्षा के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। हालांकि, ये अधिकार भारत के संविधान की सीमाओं के भीतर ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 में दिए गए “धर्म का प्रचार करने के अधिकार” का मतलब, जैसा कि रेव. स्टैनिस्लॉस मामले में स्पष्ट किया गया है, किसी व्यक्ति को प्रलोभन, बल या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने के अधिकार तक नहीं फैलता। 1968 का अधिनियम ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है। इसलिए, अवैध धर्मांतरण की गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से लगाए गए सामान्य चेतावनी बोर्ड को अपने आप में असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। (पैरा 25)

इसलिए, न्यायालय ने उन होर्डिंग्स (बोर्डों) को “सामान्य चेतावनी उपाय” माना, जिनका उद्देश्य अवैध धर्मांतरण को रोकना था। अदालत ने कहा कि ऐसे रोकथाम के कदमों से किसी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि वे सावधानीपूर्ण हैं और भेदभावपूर्ण नहीं। अंत में न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया कि ग्राम सभाओं की यह कार्रवाई संविधान के अनुरूप और वैध है।

● पीईएसए के तहत सशक्तिकरण: चूंकि ग्राम सभा को पीईएसए अधिनियम के तहत आदिवासी परंपराओं की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है, इसलिए अवैध धर्मांतरण (जो पहले से ही कानून द्वारा निषिद्ध है) को रोकने के उद्देश्य से लगाए गए “सामान्य चेतावनी बोर्ड” को अपने आप में असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार, न्यायालय ने इस प्रतिबंध को एक आवश्यक सावधानीपूर्ण कदम के रूप में स्वीकार किया।

● प्रक्रियात्मक हस्तक्षेप न करना: मुख्य रूप से, न्यायालय ने अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रिट अधिकारिता का इस्तेमाल करके मामले के तथ्यों की जांच करने से इंकार कर दिया। उसने याचिकाकर्ताओं को पहले छत्तीसगढ़ पीईएसए नियम, 2022 के नियम 14 के तहत उपलब्ध वैकल्पिक वैधानिक उपाय अपनाने का निर्देश दिया। इस प्रक्रिया के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को पहले उसी ग्राम सभा के पास जाना होगा जिसने प्रतिबंध लगाया था और उसके बाद राजस्व उपखंड अधिकारी (एसडीओ) के समक्ष अपील दायर करनी होगी।

हालांकि, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को यह स्वतंत्रता दी कि यदि उन्हें किसी प्रकार के नुकसान या धमकी का सामना करना पड़ता हो, तो वे पीईएसए अधिनियम के तहत ग्राम सभा या उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के पास जा सकते हैं। साथ ही, न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि जान या स्वतंत्रता को कोई खतरा पैदा होता है, तो पुलिस आवश्यक सुरक्षा प्रदान करे।

आलोचनात्मक विश्लेषण: न्यायिक सुविधा का खतरा

यह निर्णय, भले ही सांस्कृतिक अखंडता की रक्षा के नाम पर दिया गया हो, लेकिन संवैधानिक सिद्धांतों के प्रयोग में बुनियादी रूप से त्रुटिपूर्ण है, जिससे यह एक खतरनाक न्यायिक उदाहरण (precedent) बन जाता है।

1. अप्रमाणित आधार: तथ्य पर न्यायिक अनुमान

सबसे गंभीर कानूनी कमजोरी यह है कि न्यायालय ने बिना किसी कठोर न्यायिक फैक्ट फाइंडिंग के, दोष साबित होने से पहले ही अपराध की पूर्वधारणा (presumption of guilt) को मौन स्वीकृति दे दी।

● संदेह के आधार पर प्रतिबंध: न्यायालय ने कुछ गांवों में जबरदस्ती या हिंसा के ठोस सबूतों के अभाव में, केवल सामान्य ऐतिहासिक आरोपों और भविष्य में संभावित गलत कार्यों की आशंका के आधार पर, पूरे धार्मिक समुदाय के मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध को उचित ठहराया। संवैधानिक न्यायालय का कर्तव्य होता है कि वह ऐसे प्रतिबंधों की गहराई से जांच करे - न कि केवल राजनीतिक या सामाजिक आशंकाओं के आधार पर उन्हें मंज़ूरी दे।

● कृत्य से व्यक्ति तक का बदलाव: इस निर्णय की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें अवैध कृत्य (जबरन धर्मांतरण) पर रोक और व्यक्ति (ईसाई आगंतुक या पादरी) पर रोक - इन दोनों के बीच कोई स्पष्ट भेद नहीं किया गया। स्टैनिस्लॉस निर्णय ने केवल धर्म-प्रचार के कार्य पर सीमाएं लगाई थीं, जबकि Digbal Tandi निर्णय ने प्रचारक के प्रवेश पर ही रोक लगा दी। यह फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के अधिकार पर गंभीर और असंगत प्रतिबंध है जो भारतीय नागरिकों के पूरे एक वर्ग को पहले से ही अपराधी मानने की प्रवृत्ति दर्शाता है।

1. रिट क्षेत्राधिकार का परित्याग

वैकल्पिक उपचार (Alternative Remedy) के सिद्धांत के आधार पर हस्तक्षेप से न्यायालय का इनकार, एक प्रकार से उसकी न्यायिक जिम्मेदारी से बचने का प्रतीक है - विशेष रूप से ऐसे मामले में जो किसी संवेदनशील अल्पसंख्यक समुदाय के मौलिक अधिकारों से सीधे जुड़ा हुआ है।

● अपर्याप्त उपाय: याचिकाकर्ताओं को ग्राम सभा (वह निकाय जिसने बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया था) से निवारण प्राप्त करने का निर्देश देना प्राकृतिक न्याय का मजाक है। यह उपाय न केवल प्रशासनिक है, बल्कि स्वाभाविक रूप से राजनीतिक और बहुसंख्यकवादी भी है, जो अल्पसंख्यकों के लिए पक्षपातपूर्ण और अप्रभावी परिणाम की गारंटी देता है।

● संवैधानिक जांच का दायित्व: जब मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है, विशेष रूप से किसी राज्य या अर्ध-राज्य निकाय (पेसा ग्राम सभा) की कार्रवाई से पैदा होने वाले उल्लंघन का, तो उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार तत्काल और प्रभावी होना चाहिए, न कि किसी निचले, संभावित रूप से पक्षपातपूर्ण मंच तक सीमित होना चाहिए। अदालत के इस फैसले ने संवैधानिक संरक्षण के बजाय प्रक्रिया की सुविधा को प्राथमिकता दी है।

1. नागरिकता और धर्मनिरपेक्षता का विभाजन

यह फैसला धर्मनिरपेक्षता और एकीकृत नागरिकता के सिद्धांतों पर एक गहरी चोट करता है:

● बहिष्कार को मान्यता देना: धार्मिक पहचान के आधार पर प्रवेश प्रतिबंध को सही ठहराकर, यह निर्णय सामाजिक बहिष्कार और अलगाव को अर्ध-न्यायिक स्वीकृति प्रदान करता है। इससे इस बात का खतरा बढ़ जाता है कि समाज में भीतर ही “प्रतिबंधित क्षेत्र” सामान्य बन जाएं जहां अल्पसंख्यकों के अधिकार स्थानीय बहुसंख्यक की स्वीकृति पर निर्भर हों।

● सांस्कृतिक चयन पर प्रभाव: यह फैसला जानकारी पाने के अधिकार और व्यक्तियों के विवेकपूर्ण धार्मिक निर्णय लेने के लोकतांत्रिक अधिकार को सीमित करता है। जबरदस्ती के विरोध के नाम पर, अदालत का यह कदम विडंबनापूर्ण रूप से अंत:करण की स्वतंत्रता को सीमित कर देता है क्योंकि यह स्थानीय ईसाइयों के लिए वैध धार्मिक संवाद और आध्यात्मिक मार्गदर्शन तक पहुंच को नकार देता है।

लोकतंत्र, बहुलतावाद और प्रमाण का बोझ

अदालत द्वारा सांस्कृतिक पहचान का उल्लेख आदिवासी समुदायों की संवेदनशीलताओं से गहराई से जुड़ता है, लेकिन साथ ही यह राज्य-स्वीकृत आस्था-नियंत्रण की आशंका भी पैदा करता है। संविधान निर्माताओं की नजर में भारत का धर्मनिरपेक्ष ढांचा इस विचार पर आधारित है कि आस्था व्यक्ति के अंत:करण का विषय है, न कि सामूहिक नियंत्रण का।

किसी विशेष धार्मिक समुदाय की आवाजाही और उपस्थिति पर ग्राम-स्तरीय प्रतिबंधों को सही ठहराकर, यह फैसला विकेंद्रित भेदभाव की एक मिसाल स्थापित करता है जहां सीमित न्यायिक निगरानी वाले ग्राम सभाएं स्वयं धार्मिक पहचान की निगरानी और नियंत्रण कर सकती हैं।

इस फैसले में “लालच देकर धर्मांतरण” को “एक खतरा” बताने पर बार-बार दिया गया जो संवैधानिक आधार से ज्यादा अलंकारिक है। यह मिशनरियों की सेवा-गतिविधियों को जबरदस्ती के साथ मिला देता है और बिना किसी ठोस जांच के उनके इरादों पर संदेह जताता है। यह दृष्टिकोण, भले ही सांस्कृतिक संरक्षण की भाषा में पेश किया गया हो, दरअसल पहले से ही सांप्रदायिक तनाव झेल रहे क्षेत्रों में संदेह-आधारित शासन को सामान्य बना देने का खतरा पैदा करता है।

संवैधानिक विरोधाभास

अपने मूल में यह निर्णय भारत के संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता के एक स्थायी विरोधाभास को उजागर करता है यानी एक ओर धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा और दूसरी ओर राज्य को धर्मांतरण को नियंत्रित करने का अधिकार। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के रेव. स्टैनिस्लॉस मामले में दिए गए निर्णय ने ऐसे नियंत्रण को मान्यता दी थी, लेकिन उसने किसी भी समुदाय के खिलाफ व्यापक प्रतिबंध या सामूहिक बहिष्कार जैसे कदमों का समर्थन नहीं किया था।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, जब गाँवों में लगाए गए होर्डिंग्स को केवल “सावधानी के उपाय” (benign precautionary measures) के रूप में देखता है, तो वह उन संकेतों में निहित प्रतीकात्मक हिंसा को नजरअंदाज कर देता है वह हिंसा जो किसी विशेष धार्मिक समुदाय को प्रवेश से रोकने वाले संदेशों में छिपी होती है। क्रिश्चियन-फ्री” गांव की कल्पना ही संविधान द्वारा प्रदत्त समानता और बंधुता की गारंटी का उल्लंघन करती है। अनुच्छेद 25 की एक सच्ची लोकतांत्रिक व्याख्या यह कहेगी कि किसी प्रतिबंध से पहले जबरन धर्मांतरण का ठोस प्रमाण होना चाहिए, न कि बिना प्रमाण के ही रोक लगाई जाए। ऐसे प्रमाण के अभाव में, यह तथाकथित “रोकथाम” सांस्कृतिक भाषा में लिपटी हुई दंडात्मक भेदभाव की प्रक्रिया बन जाती है।

निष्कर्ष: एक चिंताजनक उदाहरण

हालांकि न्यायालय ने ग्राम सभा के प्रस्तावों को रद्द करने से इंकार किया है, उसका यह निर्णय छत्तीसगढ़ से कहीं आगे तक असर डालने वाला है। यह निर्णय धार्मिक स्वतंत्रता की सीमाओं को फिर से परिभाषित करता है जहां सामूहिक भय को व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्राथमिकता दी गई है और संवैधानिक संरक्षण से ऊपर सांस्कृतिक संरक्षण को स्थान दे दिया गया है।

“प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण” के प्रति न्यायालय की चेतावनी शोषण से जुड़ी वाजिब चिंताओं को प्रतिध्वनित करती है, लेकिन आस्था और भय तथा रोकथाम और प्रतिबंध के बीच स्पष्ट भेद न कर पाने के कारण यह निर्णय भारत की संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता को अस्थिर आधार पर खड़ा कर देता है।

एक ऐसे लोकतंत्र में, जो बहुलता (pluralism) को अपना आदर्श मानता है, सुरक्षा और उत्पीड़न के बीच की सीमा का निर्धारण अंदाजों या शंकाओं से नहीं, बल्कि ठोस सबूतों से होना चाहिए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का यह फैसला, भले ही संयमित कानूनी भाषा में दिया गया हो, लेकिन इसका खतरा यही है कि यह उसी असहिष्णुता को मजबूत कर सकता है, जिसके खिलाफ यह चेतावनी देता है।

पूरा निर्णय नीचे पढ़ा जा सकता है।

Related

1984 सिख क़त्ले-आम को भूल जाने की 41वीं वर्षगांठ: क़ातिलों-बलात्कारियों को सज़ा देना तौ दूर उन की पहचान होना भी बाक़ी!

चार में तीन महिला पत्रकार ऑनलाइन हिंसा की शिकार, एआई से और बढ़ा खतरा: यूनेस्को की चेतावनी