यह लेख 10 साल पहले लिखा गया था। इसे हम पुनः प्रकाशित कर रहे हैं यह समझने के लिए कि भारत को एक आधुनिक राष्ट्र-राज्य बनाने में उपनिवेशवाद विरोधी 1857 की पहली आजादी की लड़ाई की क्या भूमिका थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का यह कथन कि भारत एक हिंदू राष्ट्र आदिकाल से रहा है, किसी भूखण्ड़ को देश और राष्ट्र-राज्य बनने की ऐतिहासिक प्रक्रिया को पूरी तौर पर खारिज करता है। इतिहास का कोई भी छात्र यह जानता है कि कैसे भारतीय सभ्यता 16 महाजनपदों से गुजरी है और कैसे हिंदू शब्द प्रचलन में आया। हिदूं शब्द का प्रयोग ईरानियों-अरबों द्वारा पहले से प्रयोग हो रहा था और 14 वीं सदी में अमीर खुसरो कहते हैं कि ‘मै एक हिंदुस्तानी तुर्क हूँ। लेकिन हिदुंस्तान एक देश के बतौर सांस्कृतिक इकाई ही नहीं बल्कि राजनीतिक इकाई के बतौर स्पष्ट रूप से अकबर के जमाने में उभरकर आता है। दूसरी तरफ देश की अवधारणा से आगे बढ़ते हुए राष्ट्र-राज्य की राजनीतिक अवधारणा दरअसल ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरूद्ध 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौर में उभरी जो बाद में राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन के दौर में परवान चढ़ी। 1857 का भारतीय राष्ट्रवाद नाजी-फासीवादी राष्ट्रवाद और उसकी छाया राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के राष्ट्रवाद के विरूद्ध मजबूती से खड़ा है। सावरकर और गोलवलकर का राष्ट्रवाद यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित है और अपने अस्तित्व के लिए आंतरिक दुश्मनों की खोज करता है जबकि 1857 के राष्ट्रवाद में सभी समुदायों, धर्मों और क्षेत्रों के नागरिकों ने चट्टानी एकता कायम करते हुए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरूद्ध ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। जहां 1857 का राष्ट्रवाद समावेशी और प्रगतिशील है वहीं संघ का राष्ट्रवाद विघटनकारी और प्रतिगामी है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल ने अपनी विविधता और सांस्कृतिक समन्वय के आधार पर जहां आधुनिक भारत बनने की जमीन तैयार की थी वहीं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पूरे मध्यकाल को हिंदू गुलामी के अंधकार युग के रूप में शिनाख्त करता है। यही वजह है कि ब्रिटिश हुकूमत के विरूद्ध लड़ने की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने उनकी मदद की और दो राष्ट्र के अंग्रेजों के सिद्धांत को स्वीकार करके मुस्लिम लीग की तरह हिंदुस्तान के बंटवारे में भूमिका निभाई।

अखिलेंद्र प्रताप सिंह

राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य

स्वराज अभियान

1857: कुछ बातें

हम 1857 की 150 वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसके मूल्यांकन पर आज भी बहस जारी है। हालांकि इसके बिंदु बदल गये हैं। पहले प्रमुख बहस यह हुआ करती थी कि 1857 का राष्ट्रीय चरित्र था कि नहीं। लेकिन अब बहस गदर के चौखटे से आगे बढ़ गयी है। अब मोटे तौर पर यह मान लिया गया है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह या राष्ट्रीय स्वाधीनता का पहला संग्राम था (हालांकि इसकी व्याख्या को लेकर गंभीर मतभेद हैं)। अब कुछ कोशिशें इसको सामंती प्रतिक्रिया बता कर खारिज करने की हो रही हैं।

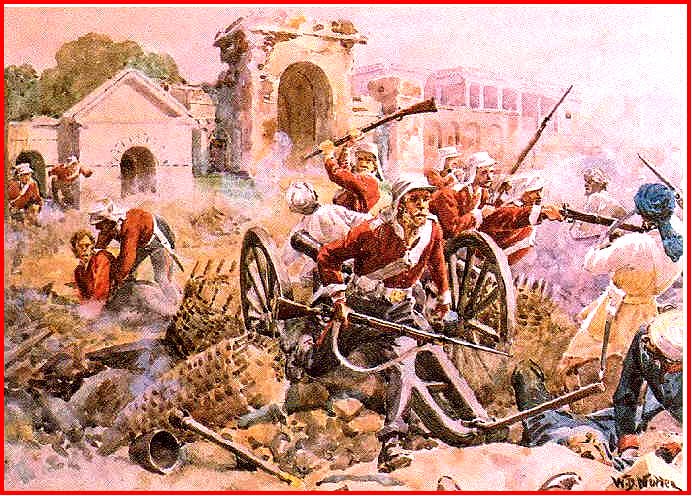

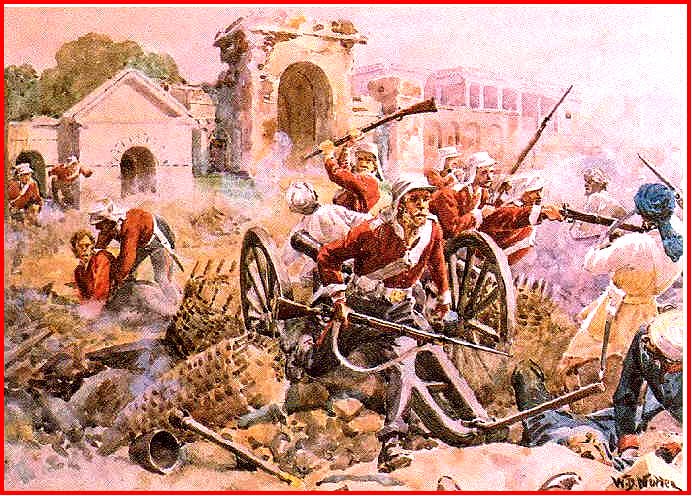

1857 का भारतीय युद्ध 19 वीं सदी का सबसे बड़ा उपनिवेशवाद विरोधी युद्ध था। जहां मार्क्स ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, वहीं अंग्रेज चार्टिस्ट आंदोलन के नेता अर्नेस्ट जोंस ने इसे ‘हिन्दुस्तान का विद्रोह’ कहा। जोंस का हवाला देते हुए प्रो0 हिरेन मुखर्जी ने लिखा ‘‘1857 का विद्रोह दुदुंभीनाद था जो देश और काल की सीमा के पार हर उस मौके पर प्रतिध्वनित होता था जब-जब हमारे देश की जनता लड़ने के लिए कमर कसती थी, चाहे वह 19 वीं सदी के आखिरी चतुर्थांश में हो, स्वदेशी के दिनों और क्रांतिकारी आतंकवाद के दौर में हो या फिर 1920-22 में और बाद के आंदोलनों की उस शानदार श्रृंखला में हो जिसकी परिणति 1946 में हुई। सुभाष चंद बोस ने जिस तरह 1857 के विद्रोहियों के नारे ‘दिल्ली चलों’ को अपनाया वह एक सच्ची अंतर्दृृष्टि का काम था जिसमें गहरा इतिहास बोध था, पाठ्य पुस्तकें और पीत बौद्धिकता चाहे जो कहे।

डा0 सुरेंद्र नाथ सेन की किताब की प्रस्तावना में मौलाना आजाद ने लिखा ‘‘बंगाल की चर्चा डा0 सेन ने एक शांत राज्य के रूप में किया है हालांकि वह स्वीकार करते हैं कि वहां पर व मद्रास में भी ऐसा भाव था जिसे अंग्रेजों की हर हार पर खुशी होती। एंगेल्स 1857 को भारतीय युद्ध के रूप में देखते हैं। मार्क्स इसे एशियाई किस्म की क्रांति का दर्जा देते हैं। मार्क्स ने लिखा ‘‘जहां तक हिन्दुओं (अमेरिकी प्रयोग के अनुसार भारतीयों) की उदासीनता या यहां तक कि ब्रिटिश शाासन के साथ सहानुभूति की बात है, यह सब बिल्कुल बकवास है। रजवाड़े सच्चे एशियाई की तरह मौके की ताक में हैं। यह उम्मीद करना अजीब बात है कि भारतीय विद्रोह हूबहू यूरोपीय क्रांति जैसा होगा।’’ ं(‘ज्ीम प्दकपंद पदेनततमबजपवदष्ए छमूलवता क्ंपसल ज्तपइनदम ।नहनेज 29ए 1857)। 1857 को इंकलाब मानने के खिलाफ दो प्रमुख तर्क हैं। पहला यह कि इसका नेतृत्व सामंती ताकतों के हाथ में था और दूसरा यह कि इंकलाब की भौतिक परिस्थितियां नदारद थीं। 1857 में सामंती जमींदारों का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के साथ खड़ा हुआ, उनका एक दूसरा हिस्सा विभिन्न कारणों से अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ा।

लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है। सच्चाई यह भी है कि जनता भी लड़ी, किसान भी लड़े और नेतृत्व में भी रहे। पीसी जोशी ब्रिटिश इतिहासकार फारेस्ट को उद्धृत करते हैं जिसने 1857 की व्याख्या एक चेतावनी के रूप में की। अंग्रेज अब यह मान कर नहीं चल सकते थे कि विभिन्न मजहबों और जातियों के बीच लड़ाई चलती रहेगी और उन्हें लाभ पहुंचाती रहेगी, बल्कि ब्राहमण और शूद्र, हिन्दू और मुसलमान सब अंग्रेजों के खिलाफ एक हो सकते थे। कहानी में और भी बहुत कुछ है-सवाल है कि केंद्र से कौन नेतृत्व दे रहा था, दिल्ली में युद्ध की कमान किसके हाथ में थी। बंगाल आर्मी जिसने विद्रोह किया उसके पास 139807 सैनिक थे। यह उन दिनों की विराट आधुनिक सेना थी। यह सेना अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक ब्रिटिश राज के विस्तार के लिए लड़ी थी। अफीम युद्ध के दौरान इसे दो बार समुद्र पार भेजा गया चीन के खिलाफ लड़ने के लिए। बंगाल आर्मी बंगाल प्रेसीडेंसी के गवर्नर जनरल की खुद की अपनी सेना थी। इसमें भर्ती मुख्यतः यूपी, हरियाणा और पश्चिमी बिहार से थी और अधिकांश सैनिक छोटे किसान परिवारों से थे। ये सैनिक दरअसल वर्दीधारी किसान थे। परन्तु एक जगह से दूसरी जगह जाकर औपनिवेशिक युद्ध लड़ते हुए इन सैनिकों ने व्यापक दृष्टि विकसित की थी और समृद्ध अनुभव हासिल किया था। इस आर्मी के एक लाख से ऊपर सैनिकों ने विद्रोह में भाग लिया और इन्हीं सैनिकों ने उन सामंतों तथा व्यापारियों से संयुक्त मोर्चा बनाया जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरूद्ध थे। क्रांति की बागडोर सैनिकों के हाथ में थी। सत्ता, चाहे वह दिल्ली में हो या लखनऊ में हो सामंतों के हाथ में नहीं थी। सत्ता वास्तव में वर्दीधारी किसानों के हाथ में थी। दिल्ली में सत्ता का केंद्र मिलिटरी काउन्सिल थी। 11 मई से 14 सितम्बर तक, भारत के इतिहास में पहली बार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मिलिटरी काउन्सिल के माध्यम से सत्ता किसानों के हाथ में रही। मिलिटरी काउन्सिल का राज 4 महीने 4 दिन तक चला। इतिहास की इस अद्भुत सच्चाई के बावजूद सामंती नेतृत्व का यह बतंगड़़ क्यों। अगर यह सच भी होता, तो भी उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के चरित्र का निर्धारण इस आधार पर न होता कि इसके नेता सामंत थे या सैनिक। मूल प्रश्न यह है कि हमले का लक्ष्य कौन था। वस्तुगत तौर पर इस विद्रोह ने प्रमुख अंतर्विरोध को संबोधित किया-भारत की ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्ति। इसलिए यह लड़ाई मरते सामंतवाद की आखिरी कराह नहीं थी वरन् भारतीय क्रांति के लिए युद्ध थी, अंग्रेजों के हाथ से राजनैतिक सत्ता छीन लेने की भारतीयों की लड़ाई थी। राजनैतिक तौर पर इस विद्रोह को राष्ट्रीय क्रांति से इतर और क्या कहा जा सकता है। क्रांतियों की विडम्बना के बारे में मार्क्स की टिप्पणी 1857 में सामंतों व ताल्लुकदारों की भागीदारी के संदर्भ में प्रासंगिक है। मार्क्स ने इस विद्रोह की तुलना 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से किया ‘‘फ्रांसीसी राजतंत्र को पहला धक्का वहां के अभिजात्य तबकों ने दिया किसानों ने नहीं। भारतीय विद्रोह उन किसानों ने नहीं शुरू किया जो अंग्रेजों द्वारा कुचले गये, अपमानित हुए, नंगे किये गये बल्कि उन सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया जिन्हें अंग्रेजों ने खाना, कपड़ा दिया और पाल-पोस कर बड़ा किया था’’। ‘चीन में जनवाद और नरोद्वाद’ नामक लेख में लेनिन सुनयातसेन के बारे में लिखते हैं-‘‘चीन में जनतंत्र का एशियाई अस्थायी राष्ट्रपति एक क्रांतिकारी जनवादी है, जो एक ऐसे वर्ग की श्रेष्ठता और वीरता से सम्पन्न है जो गिरने के बजाय उठ रहा है, भविष्य से डरने के बजाय उसमें आस्था रखता है।’’ लेनिन सुनयातसेन के सिद्धांत को निम्न पूंजीवादी, काल्पनिक और प्रतिक्रियावादी मानते हैं। सुनयातसेन को लेकिन चीनी नरोद्वादी इन अर्थों में पाते हैं कि यह विचारधारा पहले तो समाजवादी स्वप्नों के साथ चीन के पूंजीवादी मार्ग से बच निकलने की पूंजीवाद को रोकने की आशाओं के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन लेनिन यह जोर देते हैं कि सुनयातसेन का बुर्जुआ जनवादी भूमि सुधार का प्रगतिशील कार्यक्रम उनके अपने प्रतिक्रियात्मक नरोद्वादी सिद्धांत की धज्जियां उड़ा देता है। लेनिन सवाल पूछते हैं कि क्या अपने प्रतिक्रियावादी आर्थिक सिद्धांत के आधार पर सुनयातसेन किसी यथार्थतः प्रतिक्रियात्मक भूमि व्यवस्था के कार्यक्रम का समर्थन कर रहे हैं। लेनिन कहते हैं कि सच बात यह है कि सुनयातसेन ऐसा नहीं करते। समझने की बात यह है कि एक प्रतिक्रियावादी सिद्धांत को मानने वाले का कार्यक्रम यदि प्रगतिशील है तो वह खुद उसके सिद्धांत की धज्जियां उड़ा देता है। लेनिन कहते हैं इसी बात पर कटाछटा, उदारवादी, नामधारी मार्क्सवाद अक्सर चकरा जाता है।

एक अन्य तर्क के अनुसार 1857 में भारत अभी भी प्राक्-पूंजीवादी अवस्था में था। रेल, टेलीग्राफ और समान आधुनिक शिक्षा के रूप में कोई आधुनिक भौतिक आधार नहीं था। मुगल काल में पूंजीवादी संबंधों का विकास नहीं था और मध्यकालीन भारतीय समाज में ऐतिहासिक गतिशीलता का अभाव था। कुल मिला कर नया आधुनिक क्रांतिकारी वर्ग भारतीय इतिहास के रंगमंच पर अवतरित होना अभी बाकी था। लेकिन बहुत से दूसरे इतिहासकार हैं जिनका मानना है कि महाजनी पूंजीवाद से हम औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ रहे थे और अंग्रेजों का उपनिवेश बने बिना भी भारत एक आधुनिक राष्ट्र बन सकता था जैसा कि ताइपिंग विद्रोह ने दिखाया कि चीन अपने बल पर ही आधुनिक हो सकता था। मार्क्स ने भी भारत के बारे में अपने विचार बदले और भारतीय समाज में निजी भूस्वामित्व तथा श्रम विभाजन को स्वीकार किया। ये इतिहासकार दावा करते हैं कि भारत में माल उत्पादन था और उनके अनुसार जहां भी माल उत्पादन की प्रवृत्ति होती है, मौद्रिक संबंध और बाजार विकसित होने लगते हैं, वहां पूंजीवाद सारी बाधाओं के बाद भी विकसित होता है। सारतः भारत में क्रांति की भौतिक परिस्थितियां विकसित होनी शुरू हो गई थी। भौतिक आधार की कुछ विशेषताओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर क्रांति की संभावना का निषेध करना दिग्भ्रम लगता है।

शूद्रों तथा अति शूद्रों की दृष्टि से 1857 के युद्ध की आलोचना करते हुए यह दावा किया जाता है कि ज्योतिबा फुले ने 1857 की पराजय पर संतोष व्यक्त किया था और कहा था कि, ‘‘अंग्रेजी राज्य का उन्मूलन हो गया होता तो इतिहास की पुनरावृत्ति होती। ब्राहमण पेशवा राज फिर वापस आ जाता। श्रुति-स्मृति-पुराण की हिन्दू संस्कृति का पुनः बोलबाला हो जाता और शूद्र व अति शूद्रों की मुक्ति की उम्मीद ध्वस्त हो जाती।’’ निस्संदेह भारतीय समाज में दलितों की स्थिति अमानवीय थी और उन्हें हर तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज में जो भी श्रम विभाजन था वह अपरिवर्तनीय था तथा उच्च जातियों द्वारा नियंत्रित था। दलित जातियां इस ढ़ांचे में सर्वाधिक शोषित तथा उत्पीडि़त थी और ब्राहमणवाद के विरूद्ध उनके गुस्से की प्रतिध्वनि हमें ज्योतिबा फुले और अंबेडकर में सुनाई पड़ती है और यह पूरी तरह न्याय संगत है। लेकिन ब्रिटिश राज की मदद से उनकी मुक्ति की उम्मीद जल्द ही धूमिल हो गई और उनका मोहभंग हो गया। दरअसल न सिर्फ दलित आंदोलन बल्कि वे सारे बुद्धिजीवी, सामाजिक सुधार आंदोलनों के नेता जिन्हें अंग्रेजी राज से उम्मीद थी, उन सबका मोहभंग हो गया। यह मोहभंग 19 वीं सदी में अपवाद नहीं वरन् एक नियम सा हो गया और इस बौद्धिक वर्ग ने जिसका मोहभंग हुआ उसने राजनैतिक विरोध संगठित करने में भूमिका निभाई। उन्होंने ब्रिटिश राज की आर्थिक समालोचना द्वारा दिखाया कि अंग्रेजी शासन का नतीजा है दरिद्रीकरण, धन संपदा का भारत से ब्रिटेन की ओर प्रवाह और भारत में विऔद्योगीकरण। भारत की हृदय विदारक विपदा अतीत के कारण नहीं थी बल्कि ब्रिटिश राज में लगातार जारी दरिद्रीकरण व लूट का नतीजा थी। 1883 में अपनी पुस्तक ‘शेतकर्याचा आसुद’ की भूमिका में ज्योतबा फुले ने लिखा कि किस तरह जमीन बंदोबस्त का फैलाव माली, गड़रिया, कुर्मी जैसी जातियों को खेतिहर जातियों में तब्दील कर रहा है और ‘‘इन किसानों के पास इतना धन नहीं है कि अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। दूसरी ओर अंग्रेज अपना पूरा समय अय्याशी में बर्बाद करते हैं और सारा धन अधिकारियों की तनख्वाह पर खर्च कर देते हैं। इन गरीब किसानों के कल्याण के लिए कोई कोष नहीं है।’’ 1882 में हंटर आयोग को सौपे ज्ञापन में ज्योतिबा ने कहा, ‘‘सरकार लगान वसूलती है लेकिन इसे केवल उच्च जातियों की शिक्षा पर खर्च करती है। गरीब किसानों के कल्याण के लिए कोई धन नहीं है।’’

28 अक्टूबर 1951 को लुधियाना में अपने भाषण में डा0 अंबेडकर ने कहा कि ब्रिटिश राज ने अछूतों के साथ धोखा किया है। 1857 के बारे में उन्होंने टिप्पणी की ‘‘1857 के विद्रोह के दौरान उथल-पुथल के पीछे कारण क्या थे ? क्योंकि अंग्रेज हमारे लोगों के हित में कुछ भी करने में विफल थे, इसलिए सेना में उन लोगों ने विद्रोह किया। विद्रोह कुचले जाने के बाद यह पता लग गया कि हमारे लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी और उसके बाद से दरअसल उन्होंने सेना में हमारे लोगों को भर्ती करना बंद कर दिया और उसकी जगह उन्होंने हिन्दुओं और राजपूतों को भर्ती करना शुरू कर दिया। इस प्रकार हमारे लोगों की आय का मुख्य स्त्रोत उनसे छिन गया। अंग्रेजों ने 1947 में जब भारत छोड़ा तब भी अछूतों की स्थिति उतनी ही बुरी थी जितनी कि उस समय जब यहां राज करने आये थे।’’

दलित अधिकारों की रक्षा के नाम पर जो लोग 1857 का निषेध करते हैं, उन्हें यह बताना चाहिए कि: आखिर कैसे वह हिंदुस्तान जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सबसे मजबूत दुर्ग को ध्वस्त करता, वह वही पुराना हिंदुस्तान रहता। यह एक सामान्य समझ की बात है कि ब्रिटिश राज को एक दीर्घकालीन जन युद्ध के द्वारा ही शिकस्त दी जा सकती थी। किसान ही इस जन युद्ध का एक मात्र संभव आधार हो सकते थे और सामाजिक तौर पर दलित, आदिवासी और पिछड़े तबके किसानों की विराट बहुसंख्या का निर्माण करते थे। यह अविश्वसनीय है कि यह राजनैतिक रूप से जागृत वर्ग ब्राहमणवादी व्यवस्था को स्वीकार करता जैसा कि इसके आलोचक दावा करते हैं। हाल ही में कुछ प्रयास 1857 को सभ्यताओं के संघर्ष के विमर्श का हिस्सा बताने के भी हुए हैं जिसके माध्यम से यह स्थापित करने की कोशिश होती है कि मुसलमान स्वभाव से ही जेहादी होते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई मूलतः इन्हीं जेहादियों की लड़ाई थी, ज्यादा से ज्यादा आप यह कह सकते हैं कि सवर्ण हिन्दुओं और ऊंची जाति के मुसलमानों के संश्रय की, जिसमें पिछड़ों और दलितों को चारे की तरह इस्तेमाल किया गया। दरअसल ‘सभ्यताओं के संघर्ष’ का सिद्धांत आज के साम्राज्यवाद का नया विचारधारात्मक औजार है। प्लेखानेव अपनी पुस्तक मार्क्सवाद की मूल समस्याएं (चैप्टर 15) में मार्क्स को उद्धत करते हुए कहते हैं कि जैसे-जैसे उभरती उत्पादक शक्तियों और सामाजिक वर्गों के बीच अंतर्विरोध बढ़ते जाते हैं वैसे ही प्रभुत्व वर्ग की विचारधारा पाखण्ड से सराबोर हो जाती है। जितना ही विचारधारा के मिथ्यापन का पर्दाफाश होता है उतनी ही उस वर्ग की भाषा उन्नत और सदाचारी होती जाती है।

19 वीं सदी के मध्य में जब चीन के ताइपिंग विद्रोह का आदर्श इसाई भाववाद था, तब हमारी जंग लड़ी गई थी, न सिर्फ हिन्दी पट्टी में बल्कि ढाका से लेकर कराची तक और गिलगिट से लेकर तमिलनाडु तक हिन्दुस्तान के नाम पर। तलमिज खाल्दुन ने अभिलेखागार के दस्तावेजों के आधार पर लिखा कि सैन्य परिषद (डपसपजंतल बवनदबपस) ने ‘जमीन जोतने वालों की’ नारा बुलंद किया था। वह लिखते हैं ‘‘उन्होंने जमींदारी के उन्मूलन तथा असली खेतिहरों-हल जोतने वालों को जमीन का मालिकाना हक सौपने के आदेश जारी किये।’’ 1857 के बौद्धिक नेतृत्व में अजीमुल्ला जैसे लोग थे जो अपने को सभी धर्मों से परे मानते थे। नाना साहेब और कुंवर सिंह जैसे नेता थे जो धर्म के बारे में उदार विचार रखते थे और ईसाइयत के प्रति कोई वैमनस्य नहीं रखते थे। हिन्दू-मुस्लिम सिपाहियों के विद्रोह के पीछे मूल कारण था आर्थिक शोषण और अन्यायपूर्ण जमीन बंदोबस्त। ज्ञात हो कि इस जंग में भाग लेने वाले अधिकांश सिपाही महलवारी बंदोबस्त वाले इलाकों से थे। बंगाल और बिहार के स्थाई बंदोबस्त वाले इलाकों के विपरीत इन क्षेत्रों में लगान वसूली की दर लगातार बढ़ रही थी। 1856 में अवध पर कब्जे के बाद यह क्षेत्र भी महलवारी व्यवस्था के अंतर्गत आ गया। मार्क थार्न हिल जो कि अवध का एक स्थानीय अधिकारी था उसने रिपोर्ट किया ‘‘चाहें जितना विरोधाभासी लगे लेकिन सच्चाई यही है कि खेतिहर मेहनतकश तबके ने जिसने हमारे राज में सबसे ज्यादा फायदा उठाया था वही हमारे शासन का सबसे बड़ा विरोधी था और संपत्तिशाली वर्ग जिन्हें हमारे राज में नुकसान हुआ वे मजबूती से हमारे साथ रहे।’’ थार्नहिल दरअसल पश्चिमी उ0प्र0 के पुराने महलवारी इलाकों के बारे में बयान कर रहा है। 1861 में हाउस आफ कामंस में अवध पर बोलते हुए सर चार्ल्स वुड ने कहा ‘‘उस सोच के कारण (कि महलवारी व्यवस्था त्रुटिहीन थी) इसे अवध के नये जोड़े गये इलाके में लागू किया गया। हम सोचते थे कि हम आम आदमी को फायदा पहुंचा रहे थे और उन्हें ताल्लुकदारों के उत्पीड़न से बचा रहे थे, लेकिन अवध के इलाके में आम किसान हमारे खिलाफ लड़े और उन्होंने ताल्लुकदारों से हाथ मिला लिया।’’ चाहें जितने जोरों से लोग दावा करें कि जनता में राष्ट्र राज्य की कोई चेतना नहीं थी, पर इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है कि वह पूरा युद्ध हिंदुस्तान के नाम पर लड़ा गया था। दाराशिकोह ने भारत को न सिर्फ एक भावी राष्ट्र के रूप में देखा था वरन् इसकी विविधता और बहुलवाद में इसकी मजबूती की संकल्पना की थी। बहादुर शाह जफर ने लिखा ‘‘गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की।’’ 1857 के क्रांतिकारियों का प्रयाण गीत (मार्चिंग सांग) जो विद्रोह के मुख्य सिद्धांतकार और नाना साहेब के दोस्त अजीमुल्ला खंां द्वारा रचा गया था अब चर्चित हो चुका है ‘‘हम है इसके मालिक हिन्दोस्तां हमारा....... आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा।’’

औद्योगिक पूंजीवादी विकास, धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक बहुलवाद और अपने एशियाई भू्रण रूप में आधुनिक राष्ट्रवाद भारत में मध्य काल में मौजूद थे, विशेष कर मुगल शासन के दौरान और इसे ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने नष्ट कर दिया। 1857 हमें बताता है कि एक उपनिवेश बने बिना भी भारत में एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के बतौर उभरने की क्षमता थी और केवल ऐसा राष्ट्र-राज्य ही जहां सभी अस्मितायें और प्रवृत्तियां अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बरकार रखते हुए साथ-साथ जीवंत हैं, नव उदारवादी आक्रमण तथा फासीवादी अभियान के ध्वंस का आधार बन सकता है।

अखिलेंद्र प्रताप सिंह

राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य

स्वराज अभियान

1857: कुछ बातें

हम 1857 की 150 वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसके मूल्यांकन पर आज भी बहस जारी है। हालांकि इसके बिंदु बदल गये हैं। पहले प्रमुख बहस यह हुआ करती थी कि 1857 का राष्ट्रीय चरित्र था कि नहीं। लेकिन अब बहस गदर के चौखटे से आगे बढ़ गयी है। अब मोटे तौर पर यह मान लिया गया है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह या राष्ट्रीय स्वाधीनता का पहला संग्राम था (हालांकि इसकी व्याख्या को लेकर गंभीर मतभेद हैं)। अब कुछ कोशिशें इसको सामंती प्रतिक्रिया बता कर खारिज करने की हो रही हैं।

1857 का भारतीय युद्ध 19 वीं सदी का सबसे बड़ा उपनिवेशवाद विरोधी युद्ध था। जहां मार्क्स ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, वहीं अंग्रेज चार्टिस्ट आंदोलन के नेता अर्नेस्ट जोंस ने इसे ‘हिन्दुस्तान का विद्रोह’ कहा। जोंस का हवाला देते हुए प्रो0 हिरेन मुखर्जी ने लिखा ‘‘1857 का विद्रोह दुदुंभीनाद था जो देश और काल की सीमा के पार हर उस मौके पर प्रतिध्वनित होता था जब-जब हमारे देश की जनता लड़ने के लिए कमर कसती थी, चाहे वह 19 वीं सदी के आखिरी चतुर्थांश में हो, स्वदेशी के दिनों और क्रांतिकारी आतंकवाद के दौर में हो या फिर 1920-22 में और बाद के आंदोलनों की उस शानदार श्रृंखला में हो जिसकी परिणति 1946 में हुई। सुभाष चंद बोस ने जिस तरह 1857 के विद्रोहियों के नारे ‘दिल्ली चलों’ को अपनाया वह एक सच्ची अंतर्दृृष्टि का काम था जिसमें गहरा इतिहास बोध था, पाठ्य पुस्तकें और पीत बौद्धिकता चाहे जो कहे।

डा0 सुरेंद्र नाथ सेन की किताब की प्रस्तावना में मौलाना आजाद ने लिखा ‘‘बंगाल की चर्चा डा0 सेन ने एक शांत राज्य के रूप में किया है हालांकि वह स्वीकार करते हैं कि वहां पर व मद्रास में भी ऐसा भाव था जिसे अंग्रेजों की हर हार पर खुशी होती। एंगेल्स 1857 को भारतीय युद्ध के रूप में देखते हैं। मार्क्स इसे एशियाई किस्म की क्रांति का दर्जा देते हैं। मार्क्स ने लिखा ‘‘जहां तक हिन्दुओं (अमेरिकी प्रयोग के अनुसार भारतीयों) की उदासीनता या यहां तक कि ब्रिटिश शाासन के साथ सहानुभूति की बात है, यह सब बिल्कुल बकवास है। रजवाड़े सच्चे एशियाई की तरह मौके की ताक में हैं। यह उम्मीद करना अजीब बात है कि भारतीय विद्रोह हूबहू यूरोपीय क्रांति जैसा होगा।’’ ं(‘ज्ीम प्दकपंद पदेनततमबजपवदष्ए छमूलवता क्ंपसल ज्तपइनदम ।नहनेज 29ए 1857)। 1857 को इंकलाब मानने के खिलाफ दो प्रमुख तर्क हैं। पहला यह कि इसका नेतृत्व सामंती ताकतों के हाथ में था और दूसरा यह कि इंकलाब की भौतिक परिस्थितियां नदारद थीं। 1857 में सामंती जमींदारों का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के साथ खड़ा हुआ, उनका एक दूसरा हिस्सा विभिन्न कारणों से अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ा।

लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है। सच्चाई यह भी है कि जनता भी लड़ी, किसान भी लड़े और नेतृत्व में भी रहे। पीसी जोशी ब्रिटिश इतिहासकार फारेस्ट को उद्धृत करते हैं जिसने 1857 की व्याख्या एक चेतावनी के रूप में की। अंग्रेज अब यह मान कर नहीं चल सकते थे कि विभिन्न मजहबों और जातियों के बीच लड़ाई चलती रहेगी और उन्हें लाभ पहुंचाती रहेगी, बल्कि ब्राहमण और शूद्र, हिन्दू और मुसलमान सब अंग्रेजों के खिलाफ एक हो सकते थे। कहानी में और भी बहुत कुछ है-सवाल है कि केंद्र से कौन नेतृत्व दे रहा था, दिल्ली में युद्ध की कमान किसके हाथ में थी। बंगाल आर्मी जिसने विद्रोह किया उसके पास 139807 सैनिक थे। यह उन दिनों की विराट आधुनिक सेना थी। यह सेना अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक ब्रिटिश राज के विस्तार के लिए लड़ी थी। अफीम युद्ध के दौरान इसे दो बार समुद्र पार भेजा गया चीन के खिलाफ लड़ने के लिए। बंगाल आर्मी बंगाल प्रेसीडेंसी के गवर्नर जनरल की खुद की अपनी सेना थी। इसमें भर्ती मुख्यतः यूपी, हरियाणा और पश्चिमी बिहार से थी और अधिकांश सैनिक छोटे किसान परिवारों से थे। ये सैनिक दरअसल वर्दीधारी किसान थे। परन्तु एक जगह से दूसरी जगह जाकर औपनिवेशिक युद्ध लड़ते हुए इन सैनिकों ने व्यापक दृष्टि विकसित की थी और समृद्ध अनुभव हासिल किया था। इस आर्मी के एक लाख से ऊपर सैनिकों ने विद्रोह में भाग लिया और इन्हीं सैनिकों ने उन सामंतों तथा व्यापारियों से संयुक्त मोर्चा बनाया जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरूद्ध थे। क्रांति की बागडोर सैनिकों के हाथ में थी। सत्ता, चाहे वह दिल्ली में हो या लखनऊ में हो सामंतों के हाथ में नहीं थी। सत्ता वास्तव में वर्दीधारी किसानों के हाथ में थी। दिल्ली में सत्ता का केंद्र मिलिटरी काउन्सिल थी। 11 मई से 14 सितम्बर तक, भारत के इतिहास में पहली बार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मिलिटरी काउन्सिल के माध्यम से सत्ता किसानों के हाथ में रही। मिलिटरी काउन्सिल का राज 4 महीने 4 दिन तक चला। इतिहास की इस अद्भुत सच्चाई के बावजूद सामंती नेतृत्व का यह बतंगड़़ क्यों। अगर यह सच भी होता, तो भी उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के चरित्र का निर्धारण इस आधार पर न होता कि इसके नेता सामंत थे या सैनिक। मूल प्रश्न यह है कि हमले का लक्ष्य कौन था। वस्तुगत तौर पर इस विद्रोह ने प्रमुख अंतर्विरोध को संबोधित किया-भारत की ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्ति। इसलिए यह लड़ाई मरते सामंतवाद की आखिरी कराह नहीं थी वरन् भारतीय क्रांति के लिए युद्ध थी, अंग्रेजों के हाथ से राजनैतिक सत्ता छीन लेने की भारतीयों की लड़ाई थी। राजनैतिक तौर पर इस विद्रोह को राष्ट्रीय क्रांति से इतर और क्या कहा जा सकता है। क्रांतियों की विडम्बना के बारे में मार्क्स की टिप्पणी 1857 में सामंतों व ताल्लुकदारों की भागीदारी के संदर्भ में प्रासंगिक है। मार्क्स ने इस विद्रोह की तुलना 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से किया ‘‘फ्रांसीसी राजतंत्र को पहला धक्का वहां के अभिजात्य तबकों ने दिया किसानों ने नहीं। भारतीय विद्रोह उन किसानों ने नहीं शुरू किया जो अंग्रेजों द्वारा कुचले गये, अपमानित हुए, नंगे किये गये बल्कि उन सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया जिन्हें अंग्रेजों ने खाना, कपड़ा दिया और पाल-पोस कर बड़ा किया था’’। ‘चीन में जनवाद और नरोद्वाद’ नामक लेख में लेनिन सुनयातसेन के बारे में लिखते हैं-‘‘चीन में जनतंत्र का एशियाई अस्थायी राष्ट्रपति एक क्रांतिकारी जनवादी है, जो एक ऐसे वर्ग की श्रेष्ठता और वीरता से सम्पन्न है जो गिरने के बजाय उठ रहा है, भविष्य से डरने के बजाय उसमें आस्था रखता है।’’ लेनिन सुनयातसेन के सिद्धांत को निम्न पूंजीवादी, काल्पनिक और प्रतिक्रियावादी मानते हैं। सुनयातसेन को लेकिन चीनी नरोद्वादी इन अर्थों में पाते हैं कि यह विचारधारा पहले तो समाजवादी स्वप्नों के साथ चीन के पूंजीवादी मार्ग से बच निकलने की पूंजीवाद को रोकने की आशाओं के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन लेनिन यह जोर देते हैं कि सुनयातसेन का बुर्जुआ जनवादी भूमि सुधार का प्रगतिशील कार्यक्रम उनके अपने प्रतिक्रियात्मक नरोद्वादी सिद्धांत की धज्जियां उड़ा देता है। लेनिन सवाल पूछते हैं कि क्या अपने प्रतिक्रियावादी आर्थिक सिद्धांत के आधार पर सुनयातसेन किसी यथार्थतः प्रतिक्रियात्मक भूमि व्यवस्था के कार्यक्रम का समर्थन कर रहे हैं। लेनिन कहते हैं कि सच बात यह है कि सुनयातसेन ऐसा नहीं करते। समझने की बात यह है कि एक प्रतिक्रियावादी सिद्धांत को मानने वाले का कार्यक्रम यदि प्रगतिशील है तो वह खुद उसके सिद्धांत की धज्जियां उड़ा देता है। लेनिन कहते हैं इसी बात पर कटाछटा, उदारवादी, नामधारी मार्क्सवाद अक्सर चकरा जाता है।

एक अन्य तर्क के अनुसार 1857 में भारत अभी भी प्राक्-पूंजीवादी अवस्था में था। रेल, टेलीग्राफ और समान आधुनिक शिक्षा के रूप में कोई आधुनिक भौतिक आधार नहीं था। मुगल काल में पूंजीवादी संबंधों का विकास नहीं था और मध्यकालीन भारतीय समाज में ऐतिहासिक गतिशीलता का अभाव था। कुल मिला कर नया आधुनिक क्रांतिकारी वर्ग भारतीय इतिहास के रंगमंच पर अवतरित होना अभी बाकी था। लेकिन बहुत से दूसरे इतिहासकार हैं जिनका मानना है कि महाजनी पूंजीवाद से हम औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ रहे थे और अंग्रेजों का उपनिवेश बने बिना भी भारत एक आधुनिक राष्ट्र बन सकता था जैसा कि ताइपिंग विद्रोह ने दिखाया कि चीन अपने बल पर ही आधुनिक हो सकता था। मार्क्स ने भी भारत के बारे में अपने विचार बदले और भारतीय समाज में निजी भूस्वामित्व तथा श्रम विभाजन को स्वीकार किया। ये इतिहासकार दावा करते हैं कि भारत में माल उत्पादन था और उनके अनुसार जहां भी माल उत्पादन की प्रवृत्ति होती है, मौद्रिक संबंध और बाजार विकसित होने लगते हैं, वहां पूंजीवाद सारी बाधाओं के बाद भी विकसित होता है। सारतः भारत में क्रांति की भौतिक परिस्थितियां विकसित होनी शुरू हो गई थी। भौतिक आधार की कुछ विशेषताओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर क्रांति की संभावना का निषेध करना दिग्भ्रम लगता है।

शूद्रों तथा अति शूद्रों की दृष्टि से 1857 के युद्ध की आलोचना करते हुए यह दावा किया जाता है कि ज्योतिबा फुले ने 1857 की पराजय पर संतोष व्यक्त किया था और कहा था कि, ‘‘अंग्रेजी राज्य का उन्मूलन हो गया होता तो इतिहास की पुनरावृत्ति होती। ब्राहमण पेशवा राज फिर वापस आ जाता। श्रुति-स्मृति-पुराण की हिन्दू संस्कृति का पुनः बोलबाला हो जाता और शूद्र व अति शूद्रों की मुक्ति की उम्मीद ध्वस्त हो जाती।’’ निस्संदेह भारतीय समाज में दलितों की स्थिति अमानवीय थी और उन्हें हर तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज में जो भी श्रम विभाजन था वह अपरिवर्तनीय था तथा उच्च जातियों द्वारा नियंत्रित था। दलित जातियां इस ढ़ांचे में सर्वाधिक शोषित तथा उत्पीडि़त थी और ब्राहमणवाद के विरूद्ध उनके गुस्से की प्रतिध्वनि हमें ज्योतिबा फुले और अंबेडकर में सुनाई पड़ती है और यह पूरी तरह न्याय संगत है। लेकिन ब्रिटिश राज की मदद से उनकी मुक्ति की उम्मीद जल्द ही धूमिल हो गई और उनका मोहभंग हो गया। दरअसल न सिर्फ दलित आंदोलन बल्कि वे सारे बुद्धिजीवी, सामाजिक सुधार आंदोलनों के नेता जिन्हें अंग्रेजी राज से उम्मीद थी, उन सबका मोहभंग हो गया। यह मोहभंग 19 वीं सदी में अपवाद नहीं वरन् एक नियम सा हो गया और इस बौद्धिक वर्ग ने जिसका मोहभंग हुआ उसने राजनैतिक विरोध संगठित करने में भूमिका निभाई। उन्होंने ब्रिटिश राज की आर्थिक समालोचना द्वारा दिखाया कि अंग्रेजी शासन का नतीजा है दरिद्रीकरण, धन संपदा का भारत से ब्रिटेन की ओर प्रवाह और भारत में विऔद्योगीकरण। भारत की हृदय विदारक विपदा अतीत के कारण नहीं थी बल्कि ब्रिटिश राज में लगातार जारी दरिद्रीकरण व लूट का नतीजा थी। 1883 में अपनी पुस्तक ‘शेतकर्याचा आसुद’ की भूमिका में ज्योतबा फुले ने लिखा कि किस तरह जमीन बंदोबस्त का फैलाव माली, गड़रिया, कुर्मी जैसी जातियों को खेतिहर जातियों में तब्दील कर रहा है और ‘‘इन किसानों के पास इतना धन नहीं है कि अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। दूसरी ओर अंग्रेज अपना पूरा समय अय्याशी में बर्बाद करते हैं और सारा धन अधिकारियों की तनख्वाह पर खर्च कर देते हैं। इन गरीब किसानों के कल्याण के लिए कोई कोष नहीं है।’’ 1882 में हंटर आयोग को सौपे ज्ञापन में ज्योतिबा ने कहा, ‘‘सरकार लगान वसूलती है लेकिन इसे केवल उच्च जातियों की शिक्षा पर खर्च करती है। गरीब किसानों के कल्याण के लिए कोई धन नहीं है।’’

28 अक्टूबर 1951 को लुधियाना में अपने भाषण में डा0 अंबेडकर ने कहा कि ब्रिटिश राज ने अछूतों के साथ धोखा किया है। 1857 के बारे में उन्होंने टिप्पणी की ‘‘1857 के विद्रोह के दौरान उथल-पुथल के पीछे कारण क्या थे ? क्योंकि अंग्रेज हमारे लोगों के हित में कुछ भी करने में विफल थे, इसलिए सेना में उन लोगों ने विद्रोह किया। विद्रोह कुचले जाने के बाद यह पता लग गया कि हमारे लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी और उसके बाद से दरअसल उन्होंने सेना में हमारे लोगों को भर्ती करना बंद कर दिया और उसकी जगह उन्होंने हिन्दुओं और राजपूतों को भर्ती करना शुरू कर दिया। इस प्रकार हमारे लोगों की आय का मुख्य स्त्रोत उनसे छिन गया। अंग्रेजों ने 1947 में जब भारत छोड़ा तब भी अछूतों की स्थिति उतनी ही बुरी थी जितनी कि उस समय जब यहां राज करने आये थे।’’

दलित अधिकारों की रक्षा के नाम पर जो लोग 1857 का निषेध करते हैं, उन्हें यह बताना चाहिए कि: आखिर कैसे वह हिंदुस्तान जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सबसे मजबूत दुर्ग को ध्वस्त करता, वह वही पुराना हिंदुस्तान रहता। यह एक सामान्य समझ की बात है कि ब्रिटिश राज को एक दीर्घकालीन जन युद्ध के द्वारा ही शिकस्त दी जा सकती थी। किसान ही इस जन युद्ध का एक मात्र संभव आधार हो सकते थे और सामाजिक तौर पर दलित, आदिवासी और पिछड़े तबके किसानों की विराट बहुसंख्या का निर्माण करते थे। यह अविश्वसनीय है कि यह राजनैतिक रूप से जागृत वर्ग ब्राहमणवादी व्यवस्था को स्वीकार करता जैसा कि इसके आलोचक दावा करते हैं। हाल ही में कुछ प्रयास 1857 को सभ्यताओं के संघर्ष के विमर्श का हिस्सा बताने के भी हुए हैं जिसके माध्यम से यह स्थापित करने की कोशिश होती है कि मुसलमान स्वभाव से ही जेहादी होते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई मूलतः इन्हीं जेहादियों की लड़ाई थी, ज्यादा से ज्यादा आप यह कह सकते हैं कि सवर्ण हिन्दुओं और ऊंची जाति के मुसलमानों के संश्रय की, जिसमें पिछड़ों और दलितों को चारे की तरह इस्तेमाल किया गया। दरअसल ‘सभ्यताओं के संघर्ष’ का सिद्धांत आज के साम्राज्यवाद का नया विचारधारात्मक औजार है। प्लेखानेव अपनी पुस्तक मार्क्सवाद की मूल समस्याएं (चैप्टर 15) में मार्क्स को उद्धत करते हुए कहते हैं कि जैसे-जैसे उभरती उत्पादक शक्तियों और सामाजिक वर्गों के बीच अंतर्विरोध बढ़ते जाते हैं वैसे ही प्रभुत्व वर्ग की विचारधारा पाखण्ड से सराबोर हो जाती है। जितना ही विचारधारा के मिथ्यापन का पर्दाफाश होता है उतनी ही उस वर्ग की भाषा उन्नत और सदाचारी होती जाती है।

19 वीं सदी के मध्य में जब चीन के ताइपिंग विद्रोह का आदर्श इसाई भाववाद था, तब हमारी जंग लड़ी गई थी, न सिर्फ हिन्दी पट्टी में बल्कि ढाका से लेकर कराची तक और गिलगिट से लेकर तमिलनाडु तक हिन्दुस्तान के नाम पर। तलमिज खाल्दुन ने अभिलेखागार के दस्तावेजों के आधार पर लिखा कि सैन्य परिषद (डपसपजंतल बवनदबपस) ने ‘जमीन जोतने वालों की’ नारा बुलंद किया था। वह लिखते हैं ‘‘उन्होंने जमींदारी के उन्मूलन तथा असली खेतिहरों-हल जोतने वालों को जमीन का मालिकाना हक सौपने के आदेश जारी किये।’’ 1857 के बौद्धिक नेतृत्व में अजीमुल्ला जैसे लोग थे जो अपने को सभी धर्मों से परे मानते थे। नाना साहेब और कुंवर सिंह जैसे नेता थे जो धर्म के बारे में उदार विचार रखते थे और ईसाइयत के प्रति कोई वैमनस्य नहीं रखते थे। हिन्दू-मुस्लिम सिपाहियों के विद्रोह के पीछे मूल कारण था आर्थिक शोषण और अन्यायपूर्ण जमीन बंदोबस्त। ज्ञात हो कि इस जंग में भाग लेने वाले अधिकांश सिपाही महलवारी बंदोबस्त वाले इलाकों से थे। बंगाल और बिहार के स्थाई बंदोबस्त वाले इलाकों के विपरीत इन क्षेत्रों में लगान वसूली की दर लगातार बढ़ रही थी। 1856 में अवध पर कब्जे के बाद यह क्षेत्र भी महलवारी व्यवस्था के अंतर्गत आ गया। मार्क थार्न हिल जो कि अवध का एक स्थानीय अधिकारी था उसने रिपोर्ट किया ‘‘चाहें जितना विरोधाभासी लगे लेकिन सच्चाई यही है कि खेतिहर मेहनतकश तबके ने जिसने हमारे राज में सबसे ज्यादा फायदा उठाया था वही हमारे शासन का सबसे बड़ा विरोधी था और संपत्तिशाली वर्ग जिन्हें हमारे राज में नुकसान हुआ वे मजबूती से हमारे साथ रहे।’’ थार्नहिल दरअसल पश्चिमी उ0प्र0 के पुराने महलवारी इलाकों के बारे में बयान कर रहा है। 1861 में हाउस आफ कामंस में अवध पर बोलते हुए सर चार्ल्स वुड ने कहा ‘‘उस सोच के कारण (कि महलवारी व्यवस्था त्रुटिहीन थी) इसे अवध के नये जोड़े गये इलाके में लागू किया गया। हम सोचते थे कि हम आम आदमी को फायदा पहुंचा रहे थे और उन्हें ताल्लुकदारों के उत्पीड़न से बचा रहे थे, लेकिन अवध के इलाके में आम किसान हमारे खिलाफ लड़े और उन्होंने ताल्लुकदारों से हाथ मिला लिया।’’ चाहें जितने जोरों से लोग दावा करें कि जनता में राष्ट्र राज्य की कोई चेतना नहीं थी, पर इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है कि वह पूरा युद्ध हिंदुस्तान के नाम पर लड़ा गया था। दाराशिकोह ने भारत को न सिर्फ एक भावी राष्ट्र के रूप में देखा था वरन् इसकी विविधता और बहुलवाद में इसकी मजबूती की संकल्पना की थी। बहादुर शाह जफर ने लिखा ‘‘गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की।’’ 1857 के क्रांतिकारियों का प्रयाण गीत (मार्चिंग सांग) जो विद्रोह के मुख्य सिद्धांतकार और नाना साहेब के दोस्त अजीमुल्ला खंां द्वारा रचा गया था अब चर्चित हो चुका है ‘‘हम है इसके मालिक हिन्दोस्तां हमारा....... आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा।’’

औद्योगिक पूंजीवादी विकास, धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक बहुलवाद और अपने एशियाई भू्रण रूप में आधुनिक राष्ट्रवाद भारत में मध्य काल में मौजूद थे, विशेष कर मुगल शासन के दौरान और इसे ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने नष्ट कर दिया। 1857 हमें बताता है कि एक उपनिवेश बने बिना भी भारत में एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के बतौर उभरने की क्षमता थी और केवल ऐसा राष्ट्र-राज्य ही जहां सभी अस्मितायें और प्रवृत्तियां अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बरकार रखते हुए साथ-साथ जीवंत हैं, नव उदारवादी आक्रमण तथा फासीवादी अभियान के ध्वंस का आधार बन सकता है।