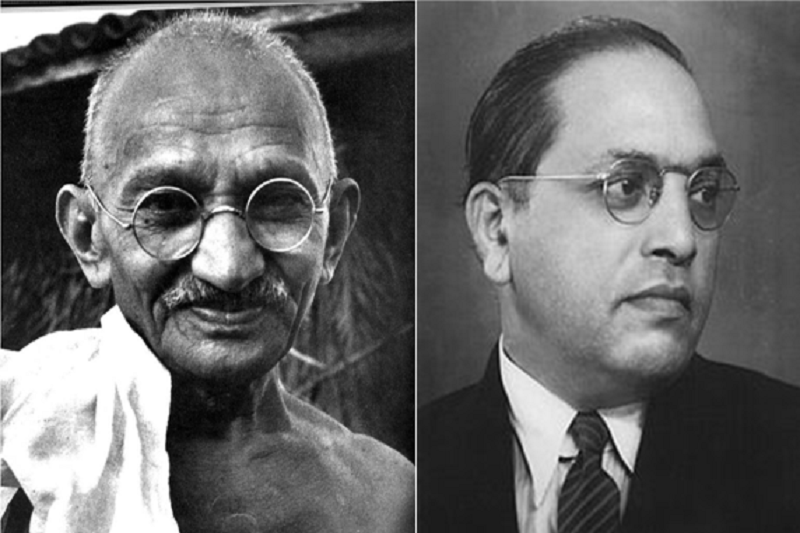

इतिहास के कुछ कालखंड निर्णायक होते हैं। हम एक ऐसे ही निर्णायक कालखंड में दाखिल हो चुके हैं। यह समय बीसवीं सदी के दो सबसे प्रखर बौद्धिक विचारों के एक होने का है। वो विचार जिन्हे हमेशा दो अलग ध्रुव माना गया और दोनो अलग-अलग रहे भी। ये विचार हैं, गांधीवाद और अंबेडकरवाद। तीस के दशक में गांधी और अंबेडकर के बीच गहरा वैचारिक और राजनीतिक टकराव हुआ। नतीजे में पूना पैक्ट सामने आया। तकनीकी तौर पर गांधी जीते और अंबेडकर हारे। लेकिन असल में कौन हारा, ये सवाल अब भी कायम है। गांधी के जाने के बाद गांधीवाद लाइब्रेरी और म्यूज़ियम में रखी जानेवाली चीज़ बन गया। लेकिन कांग्रेसी सरकारों द्वारा लगातार हाशिये पर डाले जाने की कोशिशों के बावजूद अंबेडकर दिलों में जिंदा रहे। उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। ये अलग बात है कि अंबेडकर एक प्रेरक व्यक्तित्व ज्यादा रहे, उनके राजनीतिक विचारो को समग्र रूप से समझकर उन्हे अमली जामा पहनाने के लिए बड़ी और संगठित लड़ाई उस तरह नहीं लड़ी गई जिस तरह लड़ी जानी चाहिए थी। अंबेडकरवाद के वारिस गांधी से अपनी राजनीतिक दुश्मनी आजतक निभा रहे हैं। कड़वाहट का आलम ये है कि अंबेडकरवादी गांधी से उस आरएसएस के मुकाबले कहीं ज्यादा नफरत करते हैं, जो आज़ादी के बाद से ब्राहणवादी विचारों का सबसे बड़ा प्रतिनिधि है।

राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में अंबेडकर ने इससे अलग एक महान क्रांति का नेतृत्व किया। नस्लवाद के सबसे घृणित रूप यानी जाति व्यवस्था के खिलाफ उनकी लड़ाई को मानव मुक्ति के इतिहास की कुछेक सबसे कामयाब लड़ाइयों में एक माना जा सकता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिसकी एक अकेली कोशिश से सदियों से दबे करोड़ो लोगो को उनके हक मिले। गांधी की लड़ाई अलग थी और अंबेडकर की मुकाबले कहीं ज्यादा जटिल थी। उन्हे कई-कई अंतर्विरोधो के साथ चलना था। कई परस्पर विरोधी हित समूहों में तालमेल बिठाकर आगे बढ़ना था। गांधी ने भी अपनी लड़ाई बहुत कामयाबी से लड़ी और वो भी बिना समझौता किये। उन्होने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को ये रास्ता दिखाया कि अगर आप सच की राह पर हैं और संकल्प साथ है, तो जीत मिलेगी ही।

गांधी की ज़रूरत क्यों?

सवाल ये है कि गांधी के बाद वैसी कोई लड़ाई दोबारा क्यों नहीं लड़ी गई। जवाब ये है कि ना तो नेतृत्व था, ना परिस्थितियां और ना इच्छाशक्ति। सारी लड़ाइयां छोटे मकसद की थी। किसी भी राजनीतिक समूह के पास कोई मोरल हाई ग्राउंड नहीं था, इसलिए गांधीवादी संघर्ष का वो मोमेंटम बरकरार नहीं रह पाया, जो आजादी से पहले तक था। लेकिन क्या गांधी अप्रसांगिक हो गये? बिल्कुल नहीं हुए। जिसने भी गांधी को याद किया, गांधी सचमुच मुन्नाभाई एमबीबीएस के बापू की तरह उसके सामने आये। आज़ाद भारत के इतिहास में इसके दो बड़े उदाहरण मिलते हैं। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इमरजेंसी के ख़िलाफ लड़ी गई लड़ाई मूलत: एक गांधीवादी लड़ाई थी, जो एक हद तक कामयाब रही। उसके बाद क्या हुआ यह बिल्कुल सवाल है। दूसरा उदाहरण अन्ना हजारे के आंदोलन का है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अहिंसक एक आंदोलन खड़ा हुआ और पूरे देश ने उसका समर्थन किया। बाद में अन्ना अलग हुए और बाकी आंदोलनकारियों ने आम आदमी पार्टी बना ली। ठीक है कि इन दोनो आंदोलनों से राजनीति और समाज ज्यादा नहीं बदले। लेकिन दोनो मौकों पर यह साफ हुआ कि गांधीवाद कोई किताबी चीज़ नहीं है। यह एक बहुत ताक़तवर राजनीतिक हथियार है। लेकिन ये हथियार तभी कारगर होगा जब इसे सचमुच गांधीवादी तरीके से इस्तेमाल किया जाये। यानी आप सत्य के मार्ग पर हों, अहिंसा में आपकी आस्था हो और सबसे बड़ी बात ये है कि साध्य की प्राप्ति के लिए इस्तेमाल होनेवाले आपके साधन भी पवित्र हों।

गांधी का तरीका और अंबेडकर का विजन

अंबेडकरवाद पूरी तरह सत्य का मार्ग है। यह गांधीवाद की तरह बार-बार अहिंसा पर भले ही ज़ोर ना देता हो, लेकिन मूलत: यह एक अहिंसक विचार है। यानी दो मुद्धों पर गांधी और अंबेडकरवाद में कोई फर्क नहीं है। अब रही तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है। साध्य की प्राप्ति के लिए साधन की पवित्रता। यहां कहानी थोड़ी सी अलग है। अंबेडकर की आइयोलॉजी को एक सफल राजनीतिक प्रयोग में बदलने वाले कांशीराम कहते थे-- ना हम वामपंथी हैं, ना धर्मनिरपेक्षतावादी हैं, हम पूरी तरह अवसरवादी हैं। नज़रिया बहुत साफ था। सत्ता में आये बिना कुछ भी बदलना संभव नहीं है और सत्ता हासिल करने के लिए अगर समझौते करने पड़े तो भी कुछ गलत नहीं है। कांशीराम के इस विचार को उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी मायावती ने आगे बढ़ाया। सत्ता मिली भी, कुछ-कुछ बदला भी। लेकिन जो समझौते हुए उसने दलित राजनीतिक की धार कुंद कर दी। समझौते होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए, यह एक लंबी बहस का मुद्धा है। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि अंबेडकर का समग्र राजनीतिक दर्शन पीछे छूट गया। भारत को लेकर उनका आइडिया किसी ने देश को ठीक से नहीं समझाया। किसी ने ये नहीं बताया कि अंबेडकर जितने ज़रूरी दलितों के लिए हैं, उतने ही ज़रूरी ओबीसी के लिए भी हैं। अंबेडकर के पास तर्कशक्ति से भरा जो वैज्ञानिक नजरिया था, वह गांधी के पास नहीं था। अंबेडकर के आइडियोलॉजी को अपनाकर ही भारत साझा दुख और साझ सुख पर आधारित एक प्रगतिशील देश बन सकता है। इस लड़ाई में गांधीवादी तरीका पूरी तरह कारगर हो सकता है।

महापुरुषों की हाईजैकिंग का खेल

गांधी आज़ादी के बाद जिस कांग्रेस को भंग किये जाने के पक्ष में थे, उसी कांग्रेस ने गांधी को हाईजैक कर लिया और धीरे-धीरे उन्हे तीन बंदरों के साथ खड़ी एक बूढ़ी प्रतिमा में बदल दिया। अब ऐसी ही तैयारी अंबेडकर को लेकर है लेकिन ये कारस्तानी कांग्रेस की नहीं बल्कि संघ परिवार की है। स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और अमल शुरू हो चुका है। पहले चरण अंबेडकर को एक महान राष्ट्रवादी नेता बनाने का है। मूर्तियां लगाई जा रही हैं, मेमोरियल बनाये जा रहे हैं। जातिप्रथा से लेकर हिंदू धर्मशास्त्रों को लेकर उनके विचार धीरे-धीरे दबाये जा रहे हैं। ताज्जुब नहीं अगर अगले पांच या दस साल में अंबेडकर के मंदिर भी बन जाये। प्राण प्रतिष्ठा की जाये, ब्राहण पुजारी नियुक्त हों, मंत्रोचार के साथ अभिषेक हो और जय-जय के शोर में दलितों की आवाज़ पूरी तरह गुम हो जाये।

राजनीति जिस तरह रास्ते पर चल पड़ी है, उसे देखते हुए भावी तस्वीर की कल्पना कठिन नहीं है। दलितों को कहीं पुचकारा जाएगा, कहीं पिटाई होगी। इनाम देकर ओबीसी एकता तोड़ी जाएगी। बहुजन विरोधी नीतियां जारी रहेंगी और मुसलमानों का निशाने पर होना तय है। राजनीतिक हिंदू गढ़ने की कोशिशों के रास्ते में जो भी आएगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, यह बात पूरी तरह स्पष्ट है। ऐसे में हर जिम्मेदार नागरिक को थोड़ी ठहरकर यह सोचना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। मुसलमानों समेत सभी जातीय समूहों को भी ये सोचना होगा कि उनकी राजनीति पर काई की मोटी परत क्यों जमी हुई है। धूल साफ करके निर्णायक लड़ाई के लिए एकजुट होना पड़ेगा। हिंसा की प्रतिध्वनियों के बीच गांधी की सत्य-अहिंसा और अंबेडकर के न्याय का एक साथ होना अपरिहार्य है।