क्या देश हिमालय के विनाश को सहन कर सकता है? क्या हमारे हिमालयी राज्यों को सहायता की आवश्यकता नहीं है? उत्तर भारत और उसके गंगा के मैदान जंगलों, ग्लेशियरों और हिमाचल, कश्मीर तथा उत्तराखंड से निकलने वाली नदियों के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे और शीघ्र ही रेगिस्तान में बदल जाएंगे। ये नदियां लगभग 40 करोड़ लोगों की आबादी का पोषण करती हैं। अब समय आ गया है कि 16वां वित्त आयोग वही कदम आगे बढ़ाए जो 12वें वित्त आयोग ने शुरू किया था, और पर्यावरण संरक्षण व सतत विकास के प्रयासों के अनुरूप राज्यों को “ग्रीन बोनस” प्रदान करे।

16वें वित्त आयोग को 3 नवंबर, 2025 को लिखे एक पत्र में ‘कंस्टिच्यूशनल कंडक्ट ग्रुप’ (सीसीजी) के पूर्व नौकरशाहों ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश (और अन्य हिमालयी राज्यों) को देश की भलाई, जीवन की गुणवत्ता और कृषि, जलवायु नियंत्रण, जल विद्युत, कार्बन कैप्चर और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में उनके गैर-आर्थिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान के लिए केंद्र सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए।

डॉ. अरविंद पनगढ़िया को संबोधित इस पत्र में यह भी कहा गया है कि ऐसा करने का संवैधानिक ढांचा पहले से मौजूद है — यानी वित्त आयोग, जो केंद्र से राज्यों को मिलने वाले फंड के वितरण का सूत्र तय करता है।

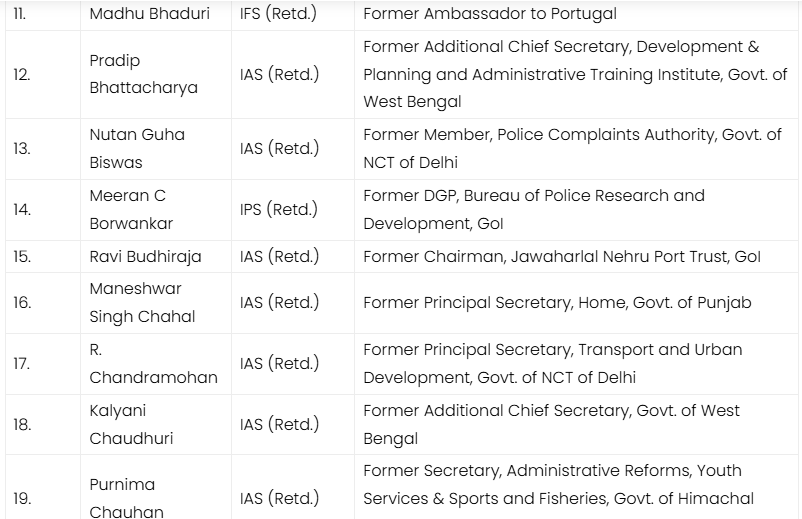

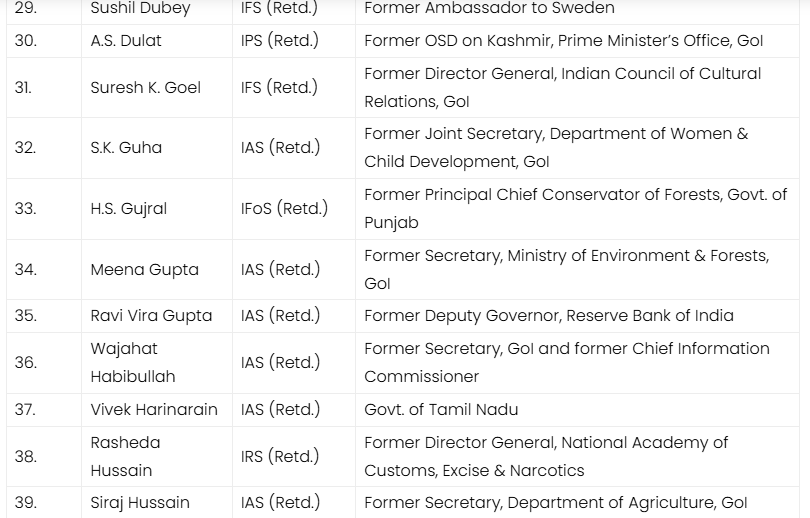

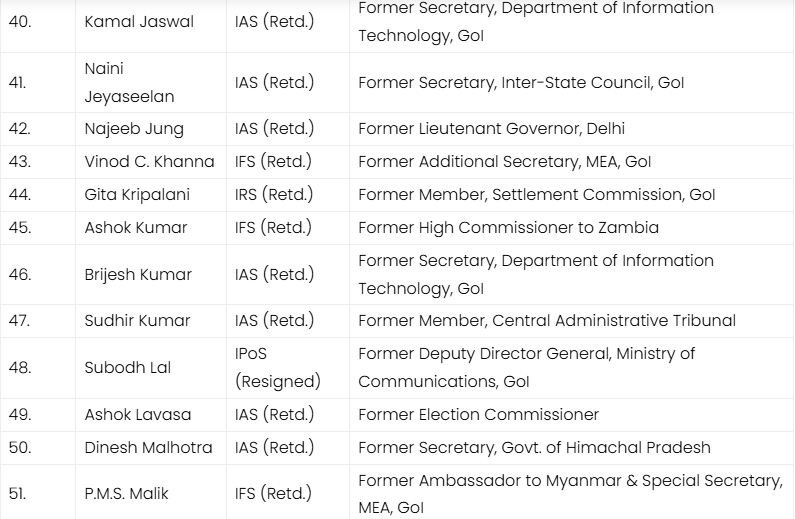

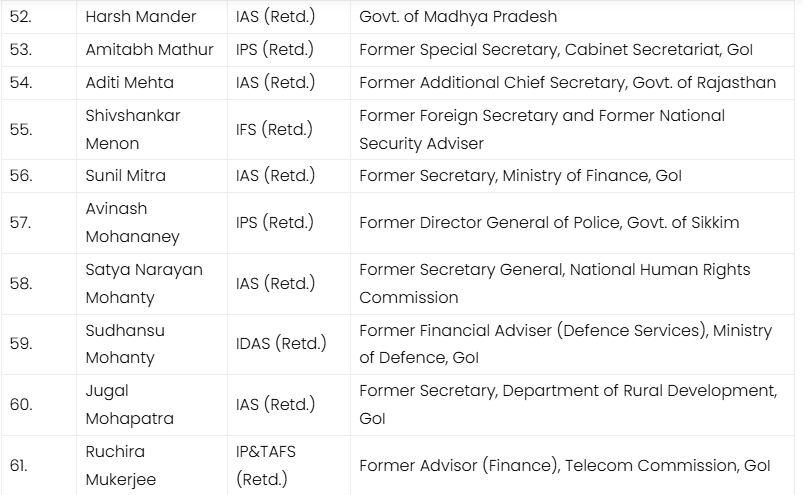

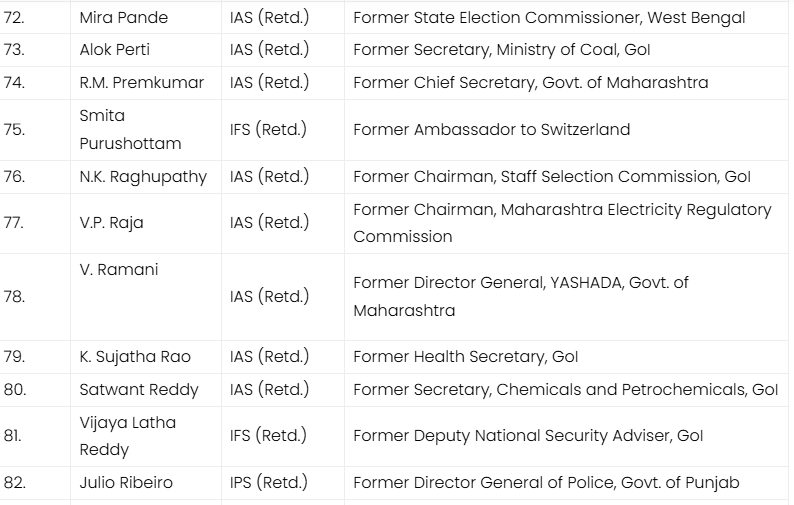

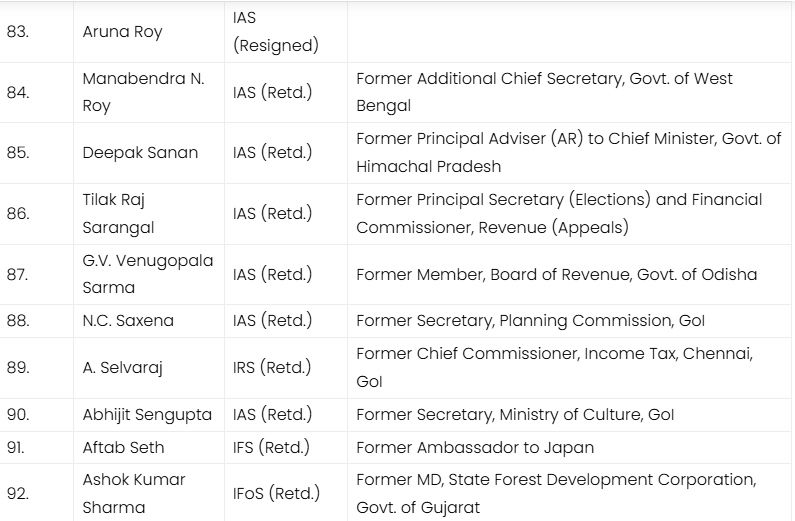

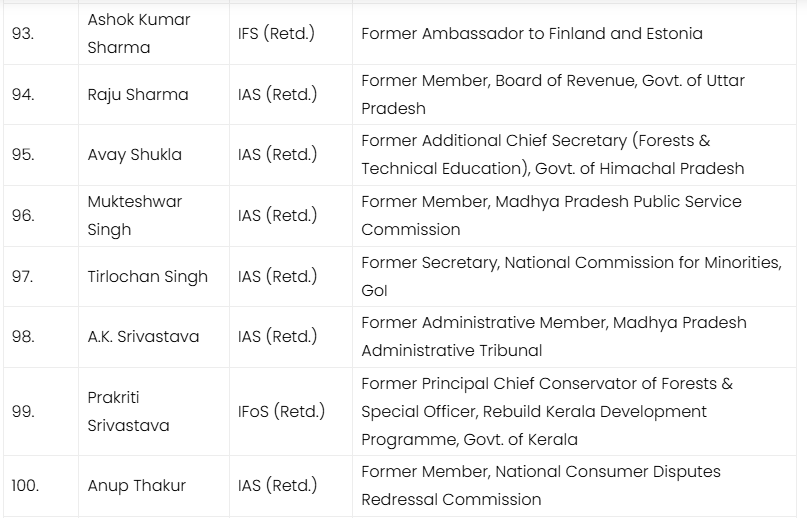

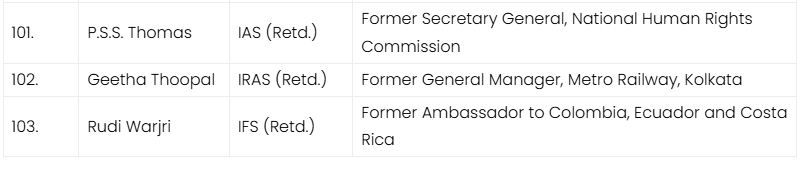

इस दिशा में पहला कदम 12वें वित्त आयोग ने उठाया था, जिसने इस उद्देश्य के लिए कुल 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जिसे “ग्रीन बोनस” नाम दिया गया था। हालांकि, हिमाचल प्रदेश का हिस्सा मात्र 20 करोड़ रुपये तय किया गया, जो अत्यंत कम था। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले वे पूर्व नौकरशाह हैं जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों में सेवा दी है और अब एकजुट होकर उन सरकारी नीतियों व कार्रवाइयों पर आवाज उठा रहे हैं जिन्हें वे भारतीय जनता के हितों के विरुद्ध या भारतीय संविधान के उल्लंघन के रूप में देखते हैं।

ग्रीन बोनस के इस विचार को 16वें वित्त आयोग द्वारा आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हस्ताक्षरकर्ताओं के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 6 जून, 2025 को 16वें वित्त आयोग के समक्ष ग्रीन फंड या ग्रीन बोनस की स्थापना का मामला रखा था तथा पर्वतीय राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए 50,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुरोध किया था। इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए; अतिरिक्त हस्तांतरण से उनकी वित्तीय स्थिति सुधरेगी और बजट घाटे तथा विकास व्यय की पूर्ति के लिए अपने वन और पारिस्थितिक संसाधनों के क्रूर दोहन की मौजूदा मजबूरी समाप्त होगी।

हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर और सिक्किम जैसे हिमालयी राज्य बादल फटने, अचानक बाढ़, भूमि धंसने और ढहते बुनियादी ढांचे की मार से लगातार जूझ रहे हैं। केवल पिछले चार वर्षों (2022-2025) में हिमाचल ने इन आपदाओं में 1200 लोगों की जान गंवाई है और 18,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाया है (इसमें व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को हुआ अप्रत्यक्ष नुकसान शामिल नहीं है)। उत्तराखंड की स्थिति और भी भयावह है — केवल पिछले दस वर्षों में (2022 तक) उसने 18,464 “प्राकृतिक आपदाएं” दर्ज की हैं जिनमें 3554 लोगों की जान गई (2013 की केदारनाथ आपदा में हुई भारी संख्या में मौतों को छोड़कर)। कुल आर्थिक नुकसान का अनुमान कठिन है, पर केदारनाथ आपदा के आधिकारिक आंकड़े 3.8 अरब अमेरिकी डॉलर का संकेत देते हैं। इस वर्ष, 2025 में, आर्थिक नुकसान का अनुमान 5000 करोड़ रुपये है।

इस महत्वपूर्ण पत्र को यहां पढ़ा जा सकता है:

सेवा में,

डॉ. अरविंद पनगढ़िया

अध्यक्ष, 16वें वित्त आयोग

प्रति: वित्त आयोग के सदस्य

सचिव, वित्त आयोग

प्रिय डॉ. पनगढ़िया,

हम पूर्व सिविल सेवकों के एक समूह हैं, जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ काम किया है और कंस्टिच्यूशनल कंडक्ट ग्रुप के रूप में एकजुट होकर सरकारों के उन कार्यों के खिलाफ आवाज उठाई है जिन्हें हम भारत के लोगों के हितों के खिलाफ और/या भारतीय संविधान का उल्लंघन मानते हैं। हम व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं।

2. आप जिस 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वह विभिन्न राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रहा है और केंद्र से राज्यों को धन के हस्तांतरण के लिए अपनी सिफारिशें तैयार कर रहा है। हमें लगता है कि यह हमारे कुछ उत्तरी राज्यों की पर्यावरणीय अखंडता और अस्तित्व से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे को आपके ध्यान में लाने का उचित समय है, जिस पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में उतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना दिया जाना चाहिए। पिछले वित्त आयोगों ने, ज्यादा से ज्यादा, इसका केवल सरसरी तौर पर उल्लेख किया है लेकिन अब यह आपके विचार-विमर्श में सबसे आगे लाने योग्य है।

3. हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर और सिक्किम जैसे हिमालयी राज्य बादल फटने, अचानक बाढ़, जमीन धंसने और ढहते बुनियादी ढांचे की मार से धीरे-धीरे, वास्तव में बिखर रहे हैं। केवल पिछले चार वर्षों (2022-2025) में हिमाचल ने इन आपदाओं में 1200 लोगों की जान गंवाई है और 18000 करोड़ रूपये का नुकसान उठाया है (और इसमें व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को हुआ अप्रत्यक्ष नुकसान शामिल नहीं है)। उत्तराखंड की स्थिति और भी भयावह है: केवल पिछले दस वर्षों में (2022 तक) इसने 18464 "प्राकृतिक आपदाएं" दर्ज की हैं जिनमें 3554 लोगों की जान गई (2013 की केदारनाथ आपदा में हुई भारी संख्या में मौतों को छोड़कर)। हम हुए कुल वित्तीय/आर्थिक नुकसान का पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन केदारनाथ आपदा के आधिकारिक आंकड़ों में 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संकेत उपलब्ध है। सिर्फ इसी साल, 2025 में, आर्थिक नुकसान 5000 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसा कि केंद्र और राज्य सरकारें हमें बताना चाहती हैं, या मानव निर्मित, यह बहस का विषय है; लेकिन हम अभी इस पहलू पर गहराई से विचार नहीं कर रहे हैं। हम एक बड़े और ज्यादा बुनियादी मुद्दे पर हैं: क्या देश हिमालय के विनाश को झेल सकता है और क्या इन हिमालयी राज्यों को मदद की जरूरत है?

4. उत्तर भारत और उसका गंगा का मैदान हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड से निकलने वाले जंगलों, ग्लेशियरों और नदियों के बिना जीवित नहीं रह पाएगा और जल्द ही रेगिस्तान बन जाएगा: ये नदियां लगभग 40 करोड़ लोगों की आबादी का भरण-पोषण करती हैं और कई शहरों की जीवनरेखा हैं। हिमालय की हिंदुकुश पर्वत श्रंखलाएं जलवायु को संतुलित रखने में मदद करती हैं, मानसूनी वर्षा और हिमपात को संभव बनाती हैं जिससे हर साल नदियां पुनर्जीवित होती हैं। इनमें हिंदू धर्म के कुछ सबसे पूजनीय धार्मिक स्थल और तीर्थस्थल हैं। ये ग्रीन लंग्स हैं जो उत्तर भारत को सांस लेने में सक्षम बनाते हैं और हर साल 4 करोड़ पर्यटकों को राहत देते हैं। हम इस हिस्से को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते।

5. लेकिन हम इन्हें खो रहे हैं, मुख्यतः वित्तीय मजबूरियों के कारण। हिमालयी राज्य दोहरी मार झेल रहे हैं: एक ओर, वे राजस्व घाटे में हैं क्योंकि उनके पास आय के सीमित स्रोत हैं। उनके पास कोई औद्योगिक या विनिर्माण आधार, सेवा क्षेत्र या अधिशेष कृषि (कुछ फलदार फसलों को छोड़कर) नहीं है, और रोजगार सृजन की संभावनाएं सीमित हैं। दूसरी ओर, स्थलाकृतिक, संपर्क और जलवायु संबंधी कारणों से लोगों को बुनियादी विकास प्रदान करने की लागत मैदानी इलाकों की तुलना में बहुत ज्यादा है। उनकी आय का एकमात्र स्रोत उनके प्राकृतिक संसाधन यानी जंगल और नदियां हैं, और इसलिए इनका जलविद्युत परियोजनाओं और पर्यटन के लिए क्रूरता से दोहन किया जा रहा है, जिससे पारिस्थितिकी को भारी नुकसान हो रहा है और परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में हम जो मृत्यु और विनाश देख रहे हैं (केवल पिछले 20 वर्षों में हिमाचल और उत्तराखंड ने क्रमशः 11,000 और 50,000 हेक्टेयर घने जंगलों को विभिन्न गैर-वानिकी परियोजनाओं के लिए स्थानांतरित कर दिया है)। वनों की स्थिति पर लगातार जारी रिपोर्टों के अनुसार, उत्तर-पूर्वी हिमालयी राज्यों में वनों का विनाश और भी गंभीर है। हरित क्षेत्र के ह्रास के विनाशकारी और पूर्वानुमानित परिणाम जलवायु परिवर्तन के कारण और भी विकराल हो रहे हैं, जिससे नदियों के जल विज्ञान में भारी बदलाव आ रहा है, हिमनदों का पिघलना तेज हो रहा है और ग्लेशियल झीलों के फटने से होने वाली बाढ़ (GLOF) का खतरा बढ़ रहा है। उपलब्ध विज्ञान के अनुसार, अत्यंत मौसमी घटनाओं (EWEs), भूस्खलन, आकस्मिक बाढ़ और भूमि के धंसाव की बढ़ती घटनाएं सीधे तौर पर अति-विकास और जलवायु परिवर्तन के मिलेजुले असर का नतीजा है। राष्ट्रीय हित में प्राकृतिक संपदा की इस बर्बादी को रोका जाना चाहिए।

6. विडंबना और त्रासदी यह है कि यह शून्य का खेल नहीं होना चाहिए, यदि केवल केंद्र सरकार और वित्त आयोग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और कल्याण में इन राज्यों के वास्तविक धन और योगदान को पहचानते और उन्हें उसके अनुसार मुआवजा देते। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल की कुल वन संपदा का मूल्य 9.95 लाख करोड़ रूपये था। रिपोर्ट में हिमाचल के वनों का वार्षिक कुल आर्थिक मूल्य (टीईवी) 3.20 लाख करोड़ रूपये आंका गया है; इसमें कार्बन पृथक्करण के लिए 1.65 लाख करोड़ रूपये पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए 68941 करोड़ रूपये, जैव-विविधता के मूल्य के रूप में 32901 करोड़ रूपये, जल प्रावधान के लिए 15132 करोड़ रूपये और बाढ़ नियंत्रण और तलछट प्रतिधारण जैसी नियामक सेवाओं के लिए 3000 करोड़ रूपये शामिल हैं। इन योगदानों से न केवल इन राज्यों को, बल्कि पूरे देश को लाभ होता है। दुर्भाग्य से, राज्यों को केंद्रीय सहायता वितरित करते समय न तो इन योगदानों को स्वीकार किया जाता है और न ही इन पर ध्यान दिया जाता है।

7. लेकिन इसमें बदलाव होना ही चाहिए। हिमाचल प्रदेश (और अन्य हिमालयी राज्यों) को देश की भलाई, जीवन स्तर और कृषि, जलवायु नियंत्रण, जल विद्युत, कार्बन कैप्चर और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में उनके गैर-आर्थिक लेकिन महत्वपूर्ण योगदान के लिए केंद्र सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए। ऐसा करने की व्यवस्था पहले से ही मौजूद है यानी वित्त आयोग, जो राज्यों को केंद्रीय धन हस्तांतरित करने का सूत्र निर्धारित करता है। 12वें वित्त आयोग ने इसकी शुरुआत की थी, जिसने इस उद्देश्य के लिए कुल 1000 करोड़ रूपये आवंटित किए थे, जिसे ग्रीन बोनस कहा गया था; हिमाचल का हिस्सा मात्र 20 करोड़ रूपये था।

8. इस विचार को 16वें वित्त आयोग द्वारा आगे बढ़ाया जाना चाहिए और उसे अपनाया जाना चाहिए। हमें पता चला है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 6 जून, 2025 को आपके समक्ष ग्रीन फंड या ग्रीन बोनस के निर्माण का मामला उठाया है और पर्वतीय राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए 50,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुरोध किया है। इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए; अतिरिक्त हस्तांतरण उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने और बजट घाटे तथा विकास व्यय को पूरा करने के लिए अपने वन और पारिस्थितिक संसाधनों का क्रूरता से दोहन करने की उनकी वर्तमान मजबूरी को दूर करने में काफी मददगार साबित होगा।

9. इस संबंध में, हम आपके विचारार्थ कार्यप्रणाली से संबंधित दो सुझाव देना चाहेंगे:

[1] वर्तमान (15वें वित्त आयोग) में वनों और पारिस्थितिक सेवाओं के लिए केवल 10% का भार दिया जाता है। जलवायु नियंत्रण लक्ष्यों की अनिवार्यताओं को देखते हुए यह पूरी तरह से अपर्याप्त है और राज्यों को बड़े क्षेत्र को हरित क्षेत्र के अंतर्गत लाने से हतोत्साहित करता है। इस भार को कम से कम 20% तक बढ़ाने की आवश्यकता है; अतिरिक्त 10% कुछ अन्य संकेतकों के भार को कम करके निर्धारित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जनसंख्या के लिए भार को 15% से घटाकर 10% किया जाना चाहिए क्योंकि जनसांख्यिकीय प्रदर्शन (वर्तमान में 12.5%) की तुलना में जनसंख्या के लिए ज्यादा भार आवंटित करने का तर्क विरोधाभासी है। इसी प्रकार, आय अंतर के लिए भार को वर्तमान 45% से घटाकर 35% किया जा सकता है (जो उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को दंडित करता है)।

[2] वन एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत क्षेत्रफल की गणना का वर्तमान तरीका दोषपूर्ण है और पर्वतीय राज्यों के लिए नुकसानदेह है क्योंकि इसमें वृक्ष रेखा से ऊपर के क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है। इनका अधिकांश भौगोलिक क्षेत्र वृक्ष रेखा से ऊपर स्थित है और इसमें हिमक्षेत्र, अल्पाइन चरागाह और हिमनद शामिल हैं। ये क्षेत्र कई दुर्लभ और लुप्तप्राय पशु प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास हैं और इनका एक अनूठा पारिस्थितिक मूल्य है। ये नदी को प्रभावित करने वाले "वाटर टावर" के रूप में भी काम करते हैं। इसलिए भारांक मैट्रिक्स (weightage matrix) में इनके पारिस्थितिक मूल्य को नकारना अतार्किक और आत्म-विरोधाभासी है। इन क्षेत्रों को वनों की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए।

10. हालाकि, हमारा दृढ़ विचार है कि हिमालयी राज्यों को आयोग द्वारा अंतिम रूप से तय किए गए ग्रीन बोनस के साथ खुली छूट नहीं दी जानी चाहिए। इस धनराशि का आवंटन पर्यावरणीय मानकों में सुधार, विकास और पर्यटन परियोजनाओं की स्थिरता, नदियों के संरक्षण, उचित शहरी विकास और भवन योजनाओं के निर्माण और अवैध खनन एवं निर्माण पर अंकुश लगाने के आधार पर किया जाना चाहिए। निस्संदेह आपको पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी हिमाचल प्रदेश में पर्यावरणीय विनाश को गंभीरता से लिया है और कहा है कि इसी गति से यह राज्य "भारत के मानचित्र से गायब हो जाएगा"।

11. हमें पूरी उम्मीद है कि आपका आयोग भी इस चिंता को साझा करेगा और यह सुनिश्चित करने में भी भूमिका निभाएगा कि न्यायालय की आशंकाएं सच न हों। हिमालय की रक्षा को एक साझा जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि केवल पर्वतीय राज्यों की चिंता के रूप में। अगर हिमालय अपने जंगल, नदियां और ग्लेशियर खो देता है तो ज्यादा समय नहीं लगेगा जब उत्तर भारत सिंधु घाटी सभ्यता की राह पर चल पड़ेगा।

सत्यमेव जयते

सादर,

भवदीय,

कंस्टिच्यूशनल कंडक्ट ग्रुप (103 हस्ताक्षरकर्ता)

16वें वित्त आयोग को 3 नवंबर, 2025 को लिखे एक पत्र में ‘कंस्टिच्यूशनल कंडक्ट ग्रुप’ (सीसीजी) के पूर्व नौकरशाहों ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश (और अन्य हिमालयी राज्यों) को देश की भलाई, जीवन की गुणवत्ता और कृषि, जलवायु नियंत्रण, जल विद्युत, कार्बन कैप्चर और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में उनके गैर-आर्थिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान के लिए केंद्र सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए।

डॉ. अरविंद पनगढ़िया को संबोधित इस पत्र में यह भी कहा गया है कि ऐसा करने का संवैधानिक ढांचा पहले से मौजूद है — यानी वित्त आयोग, जो केंद्र से राज्यों को मिलने वाले फंड के वितरण का सूत्र तय करता है।

इस दिशा में पहला कदम 12वें वित्त आयोग ने उठाया था, जिसने इस उद्देश्य के लिए कुल 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जिसे “ग्रीन बोनस” नाम दिया गया था। हालांकि, हिमाचल प्रदेश का हिस्सा मात्र 20 करोड़ रुपये तय किया गया, जो अत्यंत कम था। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले वे पूर्व नौकरशाह हैं जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों में सेवा दी है और अब एकजुट होकर उन सरकारी नीतियों व कार्रवाइयों पर आवाज उठा रहे हैं जिन्हें वे भारतीय जनता के हितों के विरुद्ध या भारतीय संविधान के उल्लंघन के रूप में देखते हैं।

ग्रीन बोनस के इस विचार को 16वें वित्त आयोग द्वारा आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हस्ताक्षरकर्ताओं के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 6 जून, 2025 को 16वें वित्त आयोग के समक्ष ग्रीन फंड या ग्रीन बोनस की स्थापना का मामला रखा था तथा पर्वतीय राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए 50,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुरोध किया था। इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए; अतिरिक्त हस्तांतरण से उनकी वित्तीय स्थिति सुधरेगी और बजट घाटे तथा विकास व्यय की पूर्ति के लिए अपने वन और पारिस्थितिक संसाधनों के क्रूर दोहन की मौजूदा मजबूरी समाप्त होगी।

हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर और सिक्किम जैसे हिमालयी राज्य बादल फटने, अचानक बाढ़, भूमि धंसने और ढहते बुनियादी ढांचे की मार से लगातार जूझ रहे हैं। केवल पिछले चार वर्षों (2022-2025) में हिमाचल ने इन आपदाओं में 1200 लोगों की जान गंवाई है और 18,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाया है (इसमें व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को हुआ अप्रत्यक्ष नुकसान शामिल नहीं है)। उत्तराखंड की स्थिति और भी भयावह है — केवल पिछले दस वर्षों में (2022 तक) उसने 18,464 “प्राकृतिक आपदाएं” दर्ज की हैं जिनमें 3554 लोगों की जान गई (2013 की केदारनाथ आपदा में हुई भारी संख्या में मौतों को छोड़कर)। कुल आर्थिक नुकसान का अनुमान कठिन है, पर केदारनाथ आपदा के आधिकारिक आंकड़े 3.8 अरब अमेरिकी डॉलर का संकेत देते हैं। इस वर्ष, 2025 में, आर्थिक नुकसान का अनुमान 5000 करोड़ रुपये है।

इस महत्वपूर्ण पत्र को यहां पढ़ा जा सकता है:

सेवा में,

डॉ. अरविंद पनगढ़िया

अध्यक्ष, 16वें वित्त आयोग

प्रति: वित्त आयोग के सदस्य

सचिव, वित्त आयोग

प्रिय डॉ. पनगढ़िया,

हम पूर्व सिविल सेवकों के एक समूह हैं, जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ काम किया है और कंस्टिच्यूशनल कंडक्ट ग्रुप के रूप में एकजुट होकर सरकारों के उन कार्यों के खिलाफ आवाज उठाई है जिन्हें हम भारत के लोगों के हितों के खिलाफ और/या भारतीय संविधान का उल्लंघन मानते हैं। हम व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं।

2. आप जिस 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वह विभिन्न राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रहा है और केंद्र से राज्यों को धन के हस्तांतरण के लिए अपनी सिफारिशें तैयार कर रहा है। हमें लगता है कि यह हमारे कुछ उत्तरी राज्यों की पर्यावरणीय अखंडता और अस्तित्व से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे को आपके ध्यान में लाने का उचित समय है, जिस पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में उतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना दिया जाना चाहिए। पिछले वित्त आयोगों ने, ज्यादा से ज्यादा, इसका केवल सरसरी तौर पर उल्लेख किया है लेकिन अब यह आपके विचार-विमर्श में सबसे आगे लाने योग्य है।

3. हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर और सिक्किम जैसे हिमालयी राज्य बादल फटने, अचानक बाढ़, जमीन धंसने और ढहते बुनियादी ढांचे की मार से धीरे-धीरे, वास्तव में बिखर रहे हैं। केवल पिछले चार वर्षों (2022-2025) में हिमाचल ने इन आपदाओं में 1200 लोगों की जान गंवाई है और 18000 करोड़ रूपये का नुकसान उठाया है (और इसमें व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को हुआ अप्रत्यक्ष नुकसान शामिल नहीं है)। उत्तराखंड की स्थिति और भी भयावह है: केवल पिछले दस वर्षों में (2022 तक) इसने 18464 "प्राकृतिक आपदाएं" दर्ज की हैं जिनमें 3554 लोगों की जान गई (2013 की केदारनाथ आपदा में हुई भारी संख्या में मौतों को छोड़कर)। हम हुए कुल वित्तीय/आर्थिक नुकसान का पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन केदारनाथ आपदा के आधिकारिक आंकड़ों में 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संकेत उपलब्ध है। सिर्फ इसी साल, 2025 में, आर्थिक नुकसान 5000 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसा कि केंद्र और राज्य सरकारें हमें बताना चाहती हैं, या मानव निर्मित, यह बहस का विषय है; लेकिन हम अभी इस पहलू पर गहराई से विचार नहीं कर रहे हैं। हम एक बड़े और ज्यादा बुनियादी मुद्दे पर हैं: क्या देश हिमालय के विनाश को झेल सकता है और क्या इन हिमालयी राज्यों को मदद की जरूरत है?

4. उत्तर भारत और उसका गंगा का मैदान हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड से निकलने वाले जंगलों, ग्लेशियरों और नदियों के बिना जीवित नहीं रह पाएगा और जल्द ही रेगिस्तान बन जाएगा: ये नदियां लगभग 40 करोड़ लोगों की आबादी का भरण-पोषण करती हैं और कई शहरों की जीवनरेखा हैं। हिमालय की हिंदुकुश पर्वत श्रंखलाएं जलवायु को संतुलित रखने में मदद करती हैं, मानसूनी वर्षा और हिमपात को संभव बनाती हैं जिससे हर साल नदियां पुनर्जीवित होती हैं। इनमें हिंदू धर्म के कुछ सबसे पूजनीय धार्मिक स्थल और तीर्थस्थल हैं। ये ग्रीन लंग्स हैं जो उत्तर भारत को सांस लेने में सक्षम बनाते हैं और हर साल 4 करोड़ पर्यटकों को राहत देते हैं। हम इस हिस्से को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते।

5. लेकिन हम इन्हें खो रहे हैं, मुख्यतः वित्तीय मजबूरियों के कारण। हिमालयी राज्य दोहरी मार झेल रहे हैं: एक ओर, वे राजस्व घाटे में हैं क्योंकि उनके पास आय के सीमित स्रोत हैं। उनके पास कोई औद्योगिक या विनिर्माण आधार, सेवा क्षेत्र या अधिशेष कृषि (कुछ फलदार फसलों को छोड़कर) नहीं है, और रोजगार सृजन की संभावनाएं सीमित हैं। दूसरी ओर, स्थलाकृतिक, संपर्क और जलवायु संबंधी कारणों से लोगों को बुनियादी विकास प्रदान करने की लागत मैदानी इलाकों की तुलना में बहुत ज्यादा है। उनकी आय का एकमात्र स्रोत उनके प्राकृतिक संसाधन यानी जंगल और नदियां हैं, और इसलिए इनका जलविद्युत परियोजनाओं और पर्यटन के लिए क्रूरता से दोहन किया जा रहा है, जिससे पारिस्थितिकी को भारी नुकसान हो रहा है और परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में हम जो मृत्यु और विनाश देख रहे हैं (केवल पिछले 20 वर्षों में हिमाचल और उत्तराखंड ने क्रमशः 11,000 और 50,000 हेक्टेयर घने जंगलों को विभिन्न गैर-वानिकी परियोजनाओं के लिए स्थानांतरित कर दिया है)। वनों की स्थिति पर लगातार जारी रिपोर्टों के अनुसार, उत्तर-पूर्वी हिमालयी राज्यों में वनों का विनाश और भी गंभीर है। हरित क्षेत्र के ह्रास के विनाशकारी और पूर्वानुमानित परिणाम जलवायु परिवर्तन के कारण और भी विकराल हो रहे हैं, जिससे नदियों के जल विज्ञान में भारी बदलाव आ रहा है, हिमनदों का पिघलना तेज हो रहा है और ग्लेशियल झीलों के फटने से होने वाली बाढ़ (GLOF) का खतरा बढ़ रहा है। उपलब्ध विज्ञान के अनुसार, अत्यंत मौसमी घटनाओं (EWEs), भूस्खलन, आकस्मिक बाढ़ और भूमि के धंसाव की बढ़ती घटनाएं सीधे तौर पर अति-विकास और जलवायु परिवर्तन के मिलेजुले असर का नतीजा है। राष्ट्रीय हित में प्राकृतिक संपदा की इस बर्बादी को रोका जाना चाहिए।

6. विडंबना और त्रासदी यह है कि यह शून्य का खेल नहीं होना चाहिए, यदि केवल केंद्र सरकार और वित्त आयोग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और कल्याण में इन राज्यों के वास्तविक धन और योगदान को पहचानते और उन्हें उसके अनुसार मुआवजा देते। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल की कुल वन संपदा का मूल्य 9.95 लाख करोड़ रूपये था। रिपोर्ट में हिमाचल के वनों का वार्षिक कुल आर्थिक मूल्य (टीईवी) 3.20 लाख करोड़ रूपये आंका गया है; इसमें कार्बन पृथक्करण के लिए 1.65 लाख करोड़ रूपये पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए 68941 करोड़ रूपये, जैव-विविधता के मूल्य के रूप में 32901 करोड़ रूपये, जल प्रावधान के लिए 15132 करोड़ रूपये और बाढ़ नियंत्रण और तलछट प्रतिधारण जैसी नियामक सेवाओं के लिए 3000 करोड़ रूपये शामिल हैं। इन योगदानों से न केवल इन राज्यों को, बल्कि पूरे देश को लाभ होता है। दुर्भाग्य से, राज्यों को केंद्रीय सहायता वितरित करते समय न तो इन योगदानों को स्वीकार किया जाता है और न ही इन पर ध्यान दिया जाता है।

7. लेकिन इसमें बदलाव होना ही चाहिए। हिमाचल प्रदेश (और अन्य हिमालयी राज्यों) को देश की भलाई, जीवन स्तर और कृषि, जलवायु नियंत्रण, जल विद्युत, कार्बन कैप्चर और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में उनके गैर-आर्थिक लेकिन महत्वपूर्ण योगदान के लिए केंद्र सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए। ऐसा करने की व्यवस्था पहले से ही मौजूद है यानी वित्त आयोग, जो राज्यों को केंद्रीय धन हस्तांतरित करने का सूत्र निर्धारित करता है। 12वें वित्त आयोग ने इसकी शुरुआत की थी, जिसने इस उद्देश्य के लिए कुल 1000 करोड़ रूपये आवंटित किए थे, जिसे ग्रीन बोनस कहा गया था; हिमाचल का हिस्सा मात्र 20 करोड़ रूपये था।

8. इस विचार को 16वें वित्त आयोग द्वारा आगे बढ़ाया जाना चाहिए और उसे अपनाया जाना चाहिए। हमें पता चला है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 6 जून, 2025 को आपके समक्ष ग्रीन फंड या ग्रीन बोनस के निर्माण का मामला उठाया है और पर्वतीय राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए 50,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुरोध किया है। इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए; अतिरिक्त हस्तांतरण उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने और बजट घाटे तथा विकास व्यय को पूरा करने के लिए अपने वन और पारिस्थितिक संसाधनों का क्रूरता से दोहन करने की उनकी वर्तमान मजबूरी को दूर करने में काफी मददगार साबित होगा।

9. इस संबंध में, हम आपके विचारार्थ कार्यप्रणाली से संबंधित दो सुझाव देना चाहेंगे:

[1] वर्तमान (15वें वित्त आयोग) में वनों और पारिस्थितिक सेवाओं के लिए केवल 10% का भार दिया जाता है। जलवायु नियंत्रण लक्ष्यों की अनिवार्यताओं को देखते हुए यह पूरी तरह से अपर्याप्त है और राज्यों को बड़े क्षेत्र को हरित क्षेत्र के अंतर्गत लाने से हतोत्साहित करता है। इस भार को कम से कम 20% तक बढ़ाने की आवश्यकता है; अतिरिक्त 10% कुछ अन्य संकेतकों के भार को कम करके निर्धारित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जनसंख्या के लिए भार को 15% से घटाकर 10% किया जाना चाहिए क्योंकि जनसांख्यिकीय प्रदर्शन (वर्तमान में 12.5%) की तुलना में जनसंख्या के लिए ज्यादा भार आवंटित करने का तर्क विरोधाभासी है। इसी प्रकार, आय अंतर के लिए भार को वर्तमान 45% से घटाकर 35% किया जा सकता है (जो उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को दंडित करता है)।

[2] वन एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत क्षेत्रफल की गणना का वर्तमान तरीका दोषपूर्ण है और पर्वतीय राज्यों के लिए नुकसानदेह है क्योंकि इसमें वृक्ष रेखा से ऊपर के क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है। इनका अधिकांश भौगोलिक क्षेत्र वृक्ष रेखा से ऊपर स्थित है और इसमें हिमक्षेत्र, अल्पाइन चरागाह और हिमनद शामिल हैं। ये क्षेत्र कई दुर्लभ और लुप्तप्राय पशु प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास हैं और इनका एक अनूठा पारिस्थितिक मूल्य है। ये नदी को प्रभावित करने वाले "वाटर टावर" के रूप में भी काम करते हैं। इसलिए भारांक मैट्रिक्स (weightage matrix) में इनके पारिस्थितिक मूल्य को नकारना अतार्किक और आत्म-विरोधाभासी है। इन क्षेत्रों को वनों की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए।

10. हालाकि, हमारा दृढ़ विचार है कि हिमालयी राज्यों को आयोग द्वारा अंतिम रूप से तय किए गए ग्रीन बोनस के साथ खुली छूट नहीं दी जानी चाहिए। इस धनराशि का आवंटन पर्यावरणीय मानकों में सुधार, विकास और पर्यटन परियोजनाओं की स्थिरता, नदियों के संरक्षण, उचित शहरी विकास और भवन योजनाओं के निर्माण और अवैध खनन एवं निर्माण पर अंकुश लगाने के आधार पर किया जाना चाहिए। निस्संदेह आपको पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी हिमाचल प्रदेश में पर्यावरणीय विनाश को गंभीरता से लिया है और कहा है कि इसी गति से यह राज्य "भारत के मानचित्र से गायब हो जाएगा"।

11. हमें पूरी उम्मीद है कि आपका आयोग भी इस चिंता को साझा करेगा और यह सुनिश्चित करने में भी भूमिका निभाएगा कि न्यायालय की आशंकाएं सच न हों। हिमालय की रक्षा को एक साझा जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि केवल पर्वतीय राज्यों की चिंता के रूप में। अगर हिमालय अपने जंगल, नदियां और ग्लेशियर खो देता है तो ज्यादा समय नहीं लगेगा जब उत्तर भारत सिंधु घाटी सभ्यता की राह पर चल पड़ेगा।

सत्यमेव जयते

सादर,

भवदीय,

कंस्टिच्यूशनल कंडक्ट ग्रुप (103 हस्ताक्षरकर्ता)

Related

चार में तीन महिला पत्रकार ऑनलाइन हिंसा की शिकार, एआई से और बढ़ा खतरा: यूनेस्को की चेतावनी

संस्कृति की रक्षा या आस्था पर निगरानी? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की ‘सामाजिक खतरे’ संबंधी टिप्पणी और अनुच्छेद 25 का भविष्य